Traditionsbildungen des deutschen und lateinischen Liedes

Das Lied im späten Mittelalter

In der schriftlichen Überlieferung des 13. bis 16. Jahrhunderts ist uns eine Fülle von Liedern zugänglich, die insgesamt erstaunlich viel über das Leben, Denken und Fühlen damaliger Menschen mitteilen. Diese Funktion der „Mitteilung des Lebens“ mag bedeuten, dass Lieder des Mittelalters ihrer Intention nach weitgehend das artikulierten, was uns heute an ihnen interessiert. In anderen damaligen musikalischen Repertoires, wie z. B. im traditionellen Kirchenchoral, ist es nicht so: Dass er uns etwas über das Leben seiner Autoren mitteilen sollte, war kein Hauptzweck seiner Entstehung. Eine zweite Funktion der Lieder, die sie nun allerdings mit dem Kirchenchoral gemeinsam hatten, war jedoch ihr „Kunstcharakter“: die Unterhaltungsfunktion geschliffener Form im weitesten Sinn, die nicht nur lyrische, sondern auch religiöse, didaktische, polemische und unanständige Aussagen angenehm zu transportieren half. Und diese „ästhetische“ Funktion, die durch das Mittel der Melodie und des Singens unterstützt wurde, ermöglichte besondere Bezugnahmen und „Traditionsbildungen“, die zwischen alten und neuen Liedern vermittelten.

Der Liedbegriff hat mehrere offene Ränder, so z. B. auf der Seite des kirchlichen Ritus, der mehr oder weniger liedförmige Gesangsarten kannte (z. B. Offiziumshymnen) oder auf der Seite der Literatur, in der viele poetische Texte melodielos vermittelt wurden, somit genau genommen nicht „Lieder“, sondern „Gedichte“ waren. Zwar galt im Mittelalter traditionsgemäß die Vorstellung, selbst schriftlich abgefasste Gedichte seien Lieder, die normalerweise durch Singen weitergetragen würden; doch in Wirklichkeit gab es längst die Praxis der reinen Leseliteratur, auch in poetischen Formen.[1] Wichtig ist, dass die Wahl der Ausführungsmöglichkeit des stummen Lesens, Murmelns, Sprechens, Rezitierens und Singens (solistisch wie chorisch) von Liedern weitgehend den Rezipienten überlassen blieb. Freilich kam es vor, dass ein Autor Worte und Töne von vornherein zu einer innigen, sozusagen lebenslangen Gemeinschaft zusammenschmiedete, so dass beim bloßen Sprechen oder stummen Lesen etwas verlorenging. Noten wurden jedoch seltener aufgeschrieben als Texte: Die Rezipienten konnten die Melodie von einem anderen Lied entlehnen oder ad hoc extemporieren. Andererseits hat man wohl seit dem 14. Jahrhundert Melodien auch textlos aufgezeichnet und mit beliebig gewählten Worten gesungen bzw. auf Instrumenten gespielt.[2] Und schließlich wurden viele Lieder vielleicht nie aufgeschrieben, weder als Worte noch als Melodie. Wir kennen somit das umfangreiche Liedmaterial der Epoche nicht nur als schriftlich festgelegte Wort-Ton-Kombinationen, sondern auch als bloße Wort- oder Musiktexte, und kein Zweifel besteht an der früheren Existenz von Liedern, deren Worte und Melodien beide verschollen sind.

Es gab verschiedene Formen von Traditionsbildung im Lied. Die Art und Weise, in der jüngere Lieder an ältere anknüpfen konnten, erscheint z. B. als „Übersetzung“, „Anklang“, „Ton“ oder „Kontrafaktur“. Zwischen diesen Formen waren die Übergänge oft fließend. Obwohl solche Traditionsbildungen in vielen Kulturen bekannt sind, waren die bestimmten Ausprägungen, die sie in unserem Bereich annahmen, weder allgemeingültig noch selbstverständlich.

Gattungen und Repertoires

Dass sich das Gesamtmaterial des spätmittelalterlichen Liedes in unterscheidbare Gattungen und Repertoires aufteilen lässt, ist nicht nur ein Ergebnis heutiger Forschung, sondern entspricht auch dem Bewusstsein damaliger Menschen von einer hierarchisch geordneten und immer nur stückweise zugänglichen Welt. So unterschied man im zentraleuropäischen Raum die Gattungen „Lied“, „Leich“, „Ruf“, „Spruch“ und „Leise“,[3] zusätzlich zu geläufigen lateinischen Gattungen wie „Hymnus“, „Sequenz“, „Tropus“, „Cantio“ oder „Versus“. Informelle Bezeichnungen für weltliche lyrische Gesänge waren auch „Liet“, „Wyse“ (Weise), „Rey(en)“ (Reigen, Tanzlied) oder „Par“ (Bar, von Barform). Im gesellschaftlichen Leben konnten bestimmte Gattungen für bestimmte Zwecke, Gelegenheiten, soziale Schichten oder Bevölkerungsgruppen reserviert sein.[4] Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft gehen in der Einteilung des Materials unterschiedlich vor: Die erstere ordnet ihr Material naturgemäß nach Sprachen, wobei die zahlreichen zwischensprachlichen Vermittlungen, wie Übersetzungen (vgl. Kap. Traditionsbildung durch Übersetzung), Kontrafakturen (» B. SL Kontrafaktur) und Melodieentlehnungen, oft erst durch die Beschreibung von Einzelfällen zum Tragen kommen. Die Musikwissenschaft hingegen geht von musiktechnischen Unterscheidungen aus, wie vor allem den Gegensatzpaaren vokale / instrumentale Musik und Einstimmigkeit (Monophonie) / Mehrstimmigkeit (Polyphonie), die unser musikalisches Geschichtsbild des Mittelalters nach wie vor bestimmen. Dies vernachlässigt wichtige Repertoires, in denen einstimmige und mehrstimmige Überlieferung ungefähr gleichberechtigt vorkommen – wie insgesamt das geistliche Lied des 14. –15. Jahrhunderts. Und die Frage, inwieweit bei einstimmiger Überlieferung doch mehrstimmige oder instrumental-klangliche Aufführung zur Wahl stand, ist bisher zu wenig erforscht.[5]

Andreas Haug skizziert einen Überblick von 14 “Corpora“ (umfangreiche Sammlungen oder Quellengruppen) des mittelalterlichen Liedes, die in den Hauptsprachen Lateinisch, Okzitanisch, Französisch, Galizisch-Portugiesisch, Italienisch und Deutsch erhalten sind.[6] Diese Überlieferungskomplexe repräsentieren mehr oder weniger geschlossene Repertoires. Selbstverständlich hängen sie in sich zum Teil dadurch zusammen, dass die einzelnen Lieder durch Formen der Traditionsbildung aufeinander bezogen sind. Für das 14. und 15. Jahrhundert ist dieser Überblick nicht mehr umfassend genug: Es kommen mindestens noch Repertoires in niederländischer, englischer und tschechischer Sprache hinzu; das Repertoire der lateinischen Cantio erstreckte sich über mehrere Sprachgebiete, von Ungarn bis Skandinavien. Doch ist bemerkenswert, dass die heutige Musikgeschichtsschreibung für die Zeit nach ca. 1350 mit Ausnahme der italienischen Lauda nur noch deutschsprachige Überlieferungskomplexe des einstimmigen Liedes ins Auge fasst.

Ein zentraleuropäischer Sonderweg?

Inwieweit außerhalb des deutschsprachigen Raums nach ca. 1350 noch einstimmige Liedcorpora gebildet oder praktiziert wurden, bleibt fraglich. Die vorwiegend weltlichen, einstimmigen Quellen des deutschen Spruchsangs (der ersten Phase des Meistersangs im 14. und frühen 15. Jahrhundert)[7] sowie um und kurz nach 1400 das Schaffen bedeutender Liederdichter im süddeutsch-österreichischen Raum erwecken den Anschein, man habe in diesem Raum den Zug der Zeit verpasst und weiterhin einstimmig komponiert, während andere europäische Regionen zur mensuralen Mehrstimmigkeit übergegangen waren. Offenbar blieb die deutschsprachige Musikkultur der vorangegangenen Epoche stärker verbunden: Sogar bei den führenden Liedautoren – dem Mönch von Salzburg (ca. 1350–ca. 1410; » B. Geistliche Lieder des Mönchs von Salzburg) und Oswald von Wolkenstein (ca. 1377–1445; » B. Oswalds Lieder) – tritt Mehrstimmigkeit noch selten auf, und wenn, dann meist in geborgten Gewändern.[8] Denn zumindest Oswalds mehrstimmige Lieder sind überwiegend Kontrafakte nach fremdsprachigen Vorbildern. Andererseits belegen gerade diese Kontrafakte, und ihre vermittelnden Vorbilder, eine aufmerksame Rezeption der neuesten weltlichen Polyphonie Frankreichs und Italiens: Es war ein Herstellen alternativer Verknüpfungen und Traditionen.[9]

Zu den Liedern ihrer Zeitgenossen, des Vorarlberger Grafen Hugo von Montfort (1357–1423) und des südwestdeutschen Klerikers Heinrich Laufenberg (1391–1460), haben wir nur einstimmige Melodien. Doch befinden sich heute in österreichischen Bibliotheken etwa 20 meist fragmentarische Niederschriften anonymer Liedkompositionen des späten 14. und frühen 15. Jahrhunderts im polyphonen Stil der Ars nova und in Fremdsprachen (» C. Ars antiqua und Ars nova).[10] Man sollte zwischen den autor-orientierten Repertoires des einstimmigen Kunstliedes einerseits und den anonymen, technisch manchmal anspruchsvollen mehrstimmigen Kompositionen nach fremden Vorlagen unterscheiden. Bei den letzteren tritt der literarische Anspruch entschieden zurück. Mensurale Musik wurde schon kurz nach 1400 in manchen Klöstern und Kirchen gepflegt, sei sie nun importiert gewesen oder am Ort selbst entstanden.

In der weltlichen Liedpraxis dieser Region beeindruckt die Kontinuität. Manche Lieder, die man nach 1400 noch gesungen oder jedenfalls aufgeschrieben hat, gehen, z. T. über Zwischenfassungen, auf das 13. oder sogar 12. Jahrhundert zurück (vgl. auch » B. Das Phänomen „Neidhart“). Stücke aus den Carmina Burana (ca. 1230) und andere Beispiele des Minnesangs und der lateinischen Goliardenlyrik erscheinen noch in Quellen des 15. Jahrhunderts. Christoph März bemerkte inhaltliche Parallelen zwischen den Carmina Burana und einer Sammlung von Liedern u. a. des Mönchs, der sogenannten „Sterzinger Miszellaneenhandschrift“ im Stadtarchiv Sterzing/Vipiteno (I-VIP o. Sign., ca. 1410): Beide Handschriften mischen lateinische und deutsche, geistliche und weltliche Lyrik, beide überliefern Gedichte Neidharts und des Marners und in beiden herrscht ein antipäpstlicher oder antiklerikaler Ton.[11] Wenn man davon ausgeht, dass die beiden Handschriften „im selben Raum“ entstanden sind, nämlich in Neustift/Novacella oder dessen Umgebung, wäre auch eine regionalspezifische Kontinuität gegeben. Der von Bernhard Bischoff eruierte Entstehungsort der Carmina Burana am Bischofshof von Seckau (Steiermark) bleibt aber wahrscheinlicher.[12] In jedem Fall ist nach dem sozialen Ort (die Autor-, Hörer- und Leserschaft) solcher Liedpflege zu fragen, der sich zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert stark verändert haben kann.

Traditionsbildung durch Übersetzung

Übersetzungen erleichterten die Verbreitung und Anpassung fremder Liedrepertoires. Deutsche Übersetzungen geistlicher lateinischer Lieder gab es seit dem 9. Jahrhundert; seit 1400 wurden sie besonders zahlreich. Bald erschienen in Zentraleuropa auch Übersetzungen lateinischer Cantionen, Hymnen, Sequenzen u. a. ins Niederländische, Tschechische, Ungarische und Polnische. Die Abwandlungen der Texte im Übersetzungsprozess – die für uns gleichsam der Hauptgegenstand der kulturellen Mitteilung sind – bestanden nicht nur in formaler, sondern auch in textlich-inhaltlicher Anpassung (z. B. an theologisch bevorzugte Aussagen). Wenn bei Textänderungen die Melodie beibehalten werden sollte – was bedeutete, dass man auch die neue Fassung singen wollte –, musste meist durch Anpassungen auch der Melodie eine neue Balance zwischen Text und Musik gefunden werden.

Die Übersetzungen geistlicher lateinischer Lieder des Mönchs von Salzburg (» B. Geistliche Lieder des Mönchs von Salzburg) fanden fast ebenso weite Verbreitung wie seine originalen deutschen Lieddichtungen. Sie dürften auch dem Autor wichtig gewesen sein. Unter seinen 49 überlieferten geistlichen Liedern sind nicht weniger als 25 Übersetzungen aus dem Lateinischen.[13] Diese Übersetzungen gehen manchmal in freiere Paraphrase über, je nach den Ansprüchen der Vorlage und der Bestimmung für Sänger, Hörer und Leser. Es fällt auf, dass unter den 57 weltlichen Liedern des Mönchs kein einziges bisher als Übersetzung identifiziert wurde. Es ist lediglich Ju ich jag (W 31) die Kontrafaktur einer französischen Komposition, wie erst neuerdings bekannt wurde.[14] Wenige Lieder des Mönchs scheinen auf „Töne“ (vgl. Kap. Ton und Kontrafaktur: der Barantton) bestimmter Vorgänger gedichtet; doch sind seine eigenen Lieder in den Quellen mehrmals als „Ton“ bezeichnet und diese Töne wurden später Grundlage anderer Dichtungen.[15]

Liedübersetzer waren – neben zahlreichen Anonymi – auch die unmittelbaren Nachfolger des Mönchs, Oswald von Wolkenstein (mit drei geistlichen Liedern) und Heinrich Laufenberg (mit 18 geistlichen Liedern).[16] Laufenberg wählte sechsmal dieselbe lateinische Vorlage wie der Mönch, Oswald zweimal. Dieser Zusammenhang kann verschieden interpretiert werden: Kannten Laufenberg bzw. Oswald einige Übersetzungen des Mönchs und versuchten diese zu imitieren oder zu übertreffen, oder kannten sie sie nicht, wählten aber zufällig dieselben, weil damals beliebtesten Texte aus? Ersteres ist in mehreren Fällen wahrscheinlich, u. a. weil die Quellen die verschiedenen Übersetzungen manchmal nebeneinander überliefern – doch ist damit durchaus vereinbar, dass die Gegenstände solcher Imitationen eben die beliebtesten Gesänge waren. In der Tat wählten auch die zahlreichen anonymen Übersetzungen immer wieder dieselben Originaltexte aus.[17] Zwei Sequenzen, Mittit ad virginem (für Weihnachten) und Mundi renovatio (für Ostern) wurden von allen drei Dichtern übersetzt; Günther Bärnthaler bietet einen „exemplarischen Vergleich“ der drei Texte sowie eine Betrachtung der Funktionszusammenhänge im Musikleben.[18] Hier erscheinen der Mönch und Oswald als Künstler innerhalb einer „Adelsgesellschaft“, die anspruchsvolle, getreue Nachbildungen der lateinischen Originale als Herausforderung für ihre Bildung akzeptierte. Laufenberg dagegen, als Weltpriester im Dom von Freiburg (Breisgau), habe aus seelsorgerlichen Gründen keine „sprachlichen Rezeptionsbarrieren“ aufbauen wollen und deshalb die Texte einfacher gestaltet. Hier stehe „zweifellos der Inhalt eines Textes über dessen formaler Gestaltung“.[19]

Diese Beobachtungen zum sozialen Ort der Liedpflege könnten durch die Interpretation der Melodien erweitert werden. Es sei an die von Johannes Janota behandelte Frage der liturgischen Verwendung erinnert: In fast keinem Fall können diese Übersetzungen für Aufführungen innerhalb des gottesdienstlichen Ritus bestimmt gewesen sein; auch die Art der Quellenüberlieferung spricht dagegen.[20] Sammlungen wie die Corpushandschriften des Mönchs, die die Melodien aufzeichnen (» B. Geistliche Lieder des Mönchs von Salzburg), waren für gebildete Leser und für allenfalls häusliches Singen gedacht.

Im Falle der Sequenz Mundi renovatio sind die Übersetzungen des Mönchs (G 28) und Oswalds (Kl 129) beide mit ihrer Melodie überliefert und bisweilen (z. B. in » D-Mbs Cgm 1115, fol. 31r–32v) sogar nacheinander aufgezeichnet.[21] Ob Laufenbergs Text mit Melodie versehen war, ist nicht bekannt.[22] Hier sei als knapp bemessenes Beispiel die Eingangsstrophe der Sequenz zum Vergleich wiedergegeben:[23]

Die Synopse der Liedtexte legt nahe, dass Laufenberg sehr wahrscheinlich, Oswald vielleicht die Fassung des Mönchs kannte (zu der es in den Quellen verschiedene Varianten gibt). Die überraschenden inhaltlichen Abweichungen vom Lateinischen im Text des Mönchs (Versikel 5–7) werden jedoch von den anderen beiden Dichtern nicht mitvollzogen. Oswald bleibt inhaltlich am nächsten an der Vorlage. Er behält auch das Reimschema bei (um den Preis eines zweimaligen „creatur“, was allerdings ein Überlieferungsfehler sein kann). Jedoch ist seine Haltung gegenüber der Melodie eine andere: Während das strikt abtaktige rhythmische Schema der Vorlage mithilfe weniger zusätzlicher Senkungssilben beim Mönch und bei Laufenberg bestehen bleibt, setzt Oswald in den meisten Versikeln Auftakte hinzu, die die rhythmische Skandierung grundlegend verändern. Nur ein einziger Versikel (6) hat noch sieben Silben. Dass diese Fassung in Versikel 4 als Schlusston c beibehält, während der Mönch auf d schließt, kann Zufall sein. Für Sänger, die an das lateinische Original gewöhnt waren, kann es schwierig gewesen sein, die relative Irregularität der Oswaldschen Fassung zu kontrollieren. Hingegen konnten sie Laufenbergs Text zur auswendig erinnerten Melodie von Mundi renovatio gut singen. Es scheint daher, dass Oswald nicht für Kirchensänger gedichtet hat.

Traditionsbildung durch Anklang

Wenn Lieder des 13. Jahrhunderts noch nach 1400 überliefert wurden, blieb allzu oft die für unsere Zwecke nachteilige Eigenschaft der früheren Melodieaufzeichnungen erhalten, dass sie den Rhythmus fast nie und die genauen Tonhöhen selten fixierten. Wenn diese Aufzeichnungen Sinn gehabt haben sollen, dann müssten noch nach 1400 Sänger gelebt haben, die Tonhöhen und Rhythmus sehr alter Lieder beherrschten und mündlich überliefern konnten. Wir wissen aber nicht, wie genau die Sänger einen Sachverhalt der Überlieferung reproduzieren wollten, wenn er jahrhundertelang nicht schriftlich fixiert worden war, z. B. den Rhythmus. Neu entstandene Lieder konnten jedenfalls ältere aus dem Gedächtnis reflektieren, ohne dass eine bewusste Ableitung (wie z. B. Übersetzung oder Kontrafaktur) angestrebt worden wäre. Wir sollten dies einen „Anklang“ nennen.

Eine lateinische Pastourelle der Carmina Burana (CB Nr. 90), deren auffallend terzenfreudige Melodie in einer bayrischen Sammlung des 14. Jahrhunderts (» D-Mbs Clm 5539) in zweistimmiger Bearbeitung in Liniennotation überliefert ist,[24] könnte die Anregung zu einer Cantio auf St. Dorothea gegeben haben, die um 1380–1390 im Innsbrucker Codex » A-Iu Cod. 457 (fol. 84v) aufgezeichnet wurde (zu beiden Quellen vgl. » A. Klösterliche Mehrstimmigkeit. Arten und Kontexte). Das ältere, weltliche Lied Exiit diluculo ist ein Fragment (es hat nur drei Strophen): Wahrscheinlich endete die Geschichte von der jungen Hirtin, die ihre Schäflein am Morgen auf die Weide führt, mit Intimitäten.

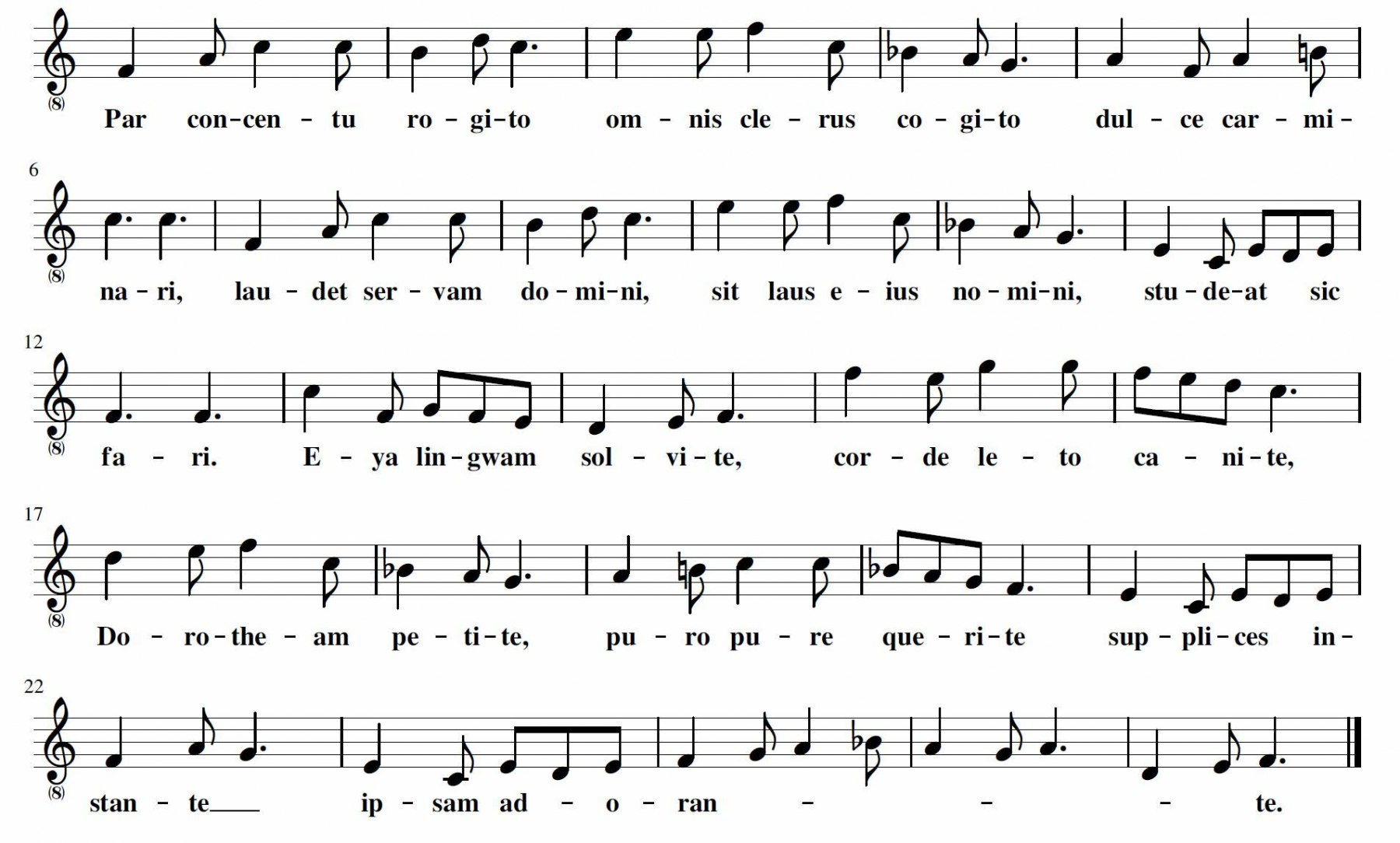

In den folgenden Notenbeispielen wird die original unrhythmisierte Melodie des Liedes sowohl im geraden Takt (“4/4”) als auch im Dreiertakt (“6/8”) dargestellt.

Das neuere, geistliche Lied Par concentu rogito drückt die enthusiastische Verehrung einer klerikalen Gemeinschaft für eine jungfräuliche Heilige aus. Auch für dieses Lied wird neben der Abbildung der Originalhandschrift sowohl eine geradtaktige als auch eine dreiertaktige Transkription angeboten.

Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Liedern besteht zunächst im Wortrhythmus (z. B. in den proparoxytonen Zeilenschlüssen: diluculo, baculo bzw. rogito, cogito) und erscheint eher „ohrenfällig“ als durch Schrift vermittelt. Für den geistlichen Text ist die Form und Reimanordnung des Vorbildes (Vagantenstrophen mit Zäsurreim) weiter ausgebaut worden. Doch wird auch in der Melodie die deklamierende Syllabik und der durtonale Klang (5.und 6. Modus) des weltlichen Liedchens festgehalten, wie sie für klösterliche Gesänge zur Heiligenverehrung untypisch waren. Freilich war in der zweistimmigen Aufzeichnung oder Bearbeitung des Vorlageliedes vor allem der Schluss wohl stark verändert worden. Der nicht überlieferte Rhythmus ist in unseren Übertragungen in geradtaktiger und ungeradtaktiger Fassung wiedergegeben. Es ist gut möglich, dass solche Melodien an verschiedenen Orten in verschiedener Rhythmisierung gesungen wurden. Wenn jedoch jemand das geistliche Lied vom weltlichen aus dem Gedächtnis durch Anklang abgeleitet hat, dürfte er den ihm vertrauten Rhythmus der Vorlage beibehalten haben.

Ton und Kontrafaktur: der Barantton

Als Beispiel für die Traditionsbildungen „Ton“ und „Kontrafaktur“ diene eine Verkettung von Liedern im sogenannten “Barantton” oder „Paratton“, die im 14. und 15. Jahrhundert nachweisbar ist.[25] Mit „Ton“ ist hier die in Minnesang und Spruchsang gängige Bezeichnung für ein textliches Formschema gemeint, das einer bestimmten Melodie entspricht.[26] Dichter und Sänger hatten solche Töne im Gedächtnis und konnten daraus neue Lieder formen, indem sie neue Worte dazu erfanden. Dieser Vorgang, auch als „Kontrafaktur“ bekannt (» B. SL Kontrafaktur), war eine wichtige Form der Traditions- und Repertoirebildung des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Liedes, die später weniger geübt wurde. Ein Ton setzt der Neuerfindung weniger enge Schranken als die Übersetzung, bei der auch der Wortsinn erhalten bleiben muss. Und es gab bereits im 15. Jahrhundert verschiedene Fälle, in denen der Bearbeiter nicht nur neue Worte erfand, die zum Reimschema des Tons passten, sondern auch die Tonhöhen der Melodie veränderte: Hier stimmte das neue Lied mit dem alten nur noch in Reimschema und vielleicht Rhythmus überein.

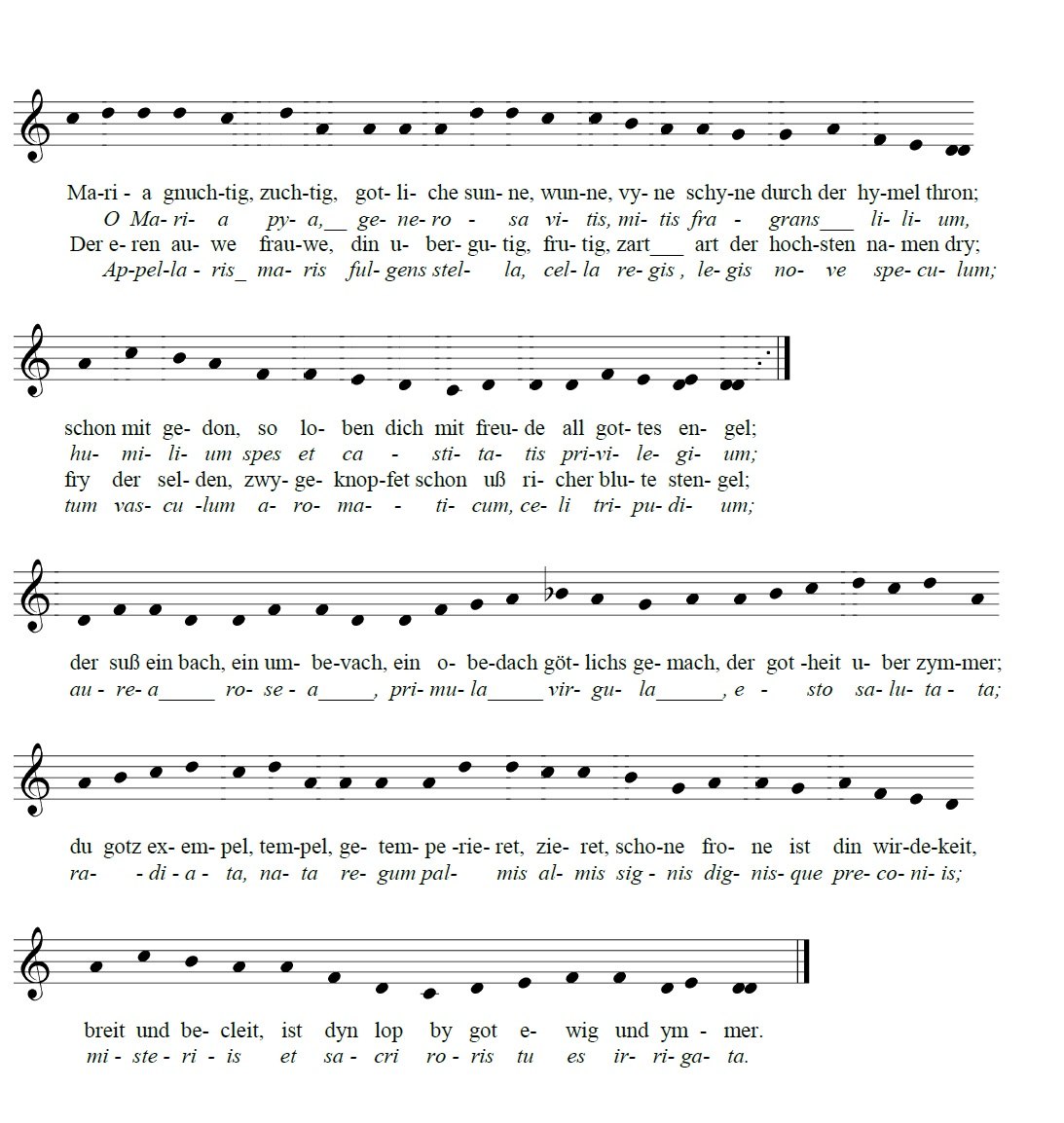

Der Ton als festes Formschema war eine konkrete Vorgabe, an der sich die Kunstfertigkeit und Originalität des nachahmenden Dichters messen konnte. Diese Prozedur regte zum Vergleich, zur Konkurrenz zwischen Autoren an. Manche Töne wurden, unabhängig von den über sie gestalteten Liedern, bestimmten Dichtern zugeschrieben. So ging der hier zu betrachtende „Barantton“ unter dem Namen eines Peter von Sachs (oder von Sachsen), dem nur ein einziges Lied, das in diesem Ton steht, zugeschrieben ist: das Marienpreislied Maria gnuchtig zuchtig.[27]

Wir wissen wenig über die Traditionsbildung durch Ableitung und Nachahmung bei Liedern dieser Zeit, doch zum Barantton des Peter von Sachs teilt uns eine Quelle des späteren 15. Jahrhunderts, die Kolmarer Liederhandschrift (» D-Mbs Cgm 4997, fol. 38v), etwas recht Eindeutiges mit:

„Als her peter von sahsen dem münch von salczburg dyß vorgeschriben par schicket, da schicket er yme dyß nachgende latynysch par her wyder umb in dem selben tone“.[28]

(Als Herr Peter von Sachsen das vorige Gedicht („Bar“) dem Mönch von Salzburg gesandt hatte, da sandte ihm dieser das nachfolgende lateinische Gedicht zurück, in demselben Ton.)Die Kolmarer Handschrift überliefert also nicht nur das Lied Maria gnuchtig zuchtig des Peter von Sachs, sondern auch ein lateinisches Marienlied über denselben Ton – obwohl nicht Übersetzung –, die sie dem Mönch von Salzburg zuschreibt: O Maria pya (» Hörbsp. ♫ O Maria pya).[29] Die Handschrift bezeugt einen persönlichen Austausch zwischen zwei Dichtern und lässt vermuten, dass man sich bei der Komposition nach Tönen an Regeln hielt und sich gegenseitig beobachtete (selbst wenn wir hier einen Ausnahmefall vor uns hätten). Dies erinnert schon an die Meistersingerpraxis.[30] Zu Peter von Sachs, einem Zeitgenossen des Mönchs, ist nichts weiter bekannt, außer dass er vielleicht einer Familie Sachs angehörte, die Güter bei Mühldorf am Inn (Bayern) besaß – wenn mit dem Herkunftsnamen nicht doch das Land Sachsen gemeint sein sollte.[31]

Es stimmt also die Versstruktur beider Lieder überein, und sie werden auf dieselbe Melodie gesungen. Zwar hat der lateinische Text ein paar Silben weniger, dies kann aber durch fehlende Auftakte und Melismen ausgeglichen werden.

Die textliche Form ist eine Kanzonenstrophe mit „Reprisenbar“:[32] Nach dem paarigen Stollen (Zeilen 1–2) folgt ein anders gestalteter „Steg“ (Zeile 3) aus kürzeren Einheiten; dann führt eine Überleitung zurück zu Melodie und Versform des Stollens (Zeile 4), der aber variiert ist und mit einer längeren Coda (Zeile 5) ausklingt. Was an diesem Ton besonders auffällt, sind die zahlreichen Reime (Schlagreime) in kurzen Abständen. Diese verknüpfen oft gleichartige Wörter, vorwiegend Adjektive, was der rhetorischen Figur der Aufzählung, enumeratio, entspricht. Im Kontext des Lobliedes auf Maria verfällt der demütige Dichter angesichts der Perfektion der Angesprochenen gleichsam in repetierendes Stammeln. Die Reime, die oft voller sind als notwendig (aurea rosula primula virgula: vier gleich strukturierte Wörter), verknüpfen manchmal auch syntaktisch getrennte Satzglieder, etwa über ein Komma hinweg (fragrans lilium, humilium spes). Die erhabene Sprachform bedingt ferner auch die Konstruktion in sehr langen Sätzen.

Geistliche und weltliche Lieder im Barantton

Das von zwei namentlich benannten Dichtern geschaffene Paar von Marienliedern (Maria gnuchtig und O Maria pya), das um 1380–1400 datierbar sein dürfte, war weder das erste noch das letzte Vorkommen des Baranttons. Bald nach der Entstehung von O Maria pya (vielleicht gegen 1408) verfasste Oswald von Wolkenstein sein Frühlingslied Vil liber grüsse, süsse (Kl 42) mit einer neuen Melodie, aber auf dasselbe Reimschema.[33] Oswalds einstimmige Lieder bieten manche Beispiele für das Dichten in Tönen mit neuerfundenen Melodien, während seine mehrstimmigen Lieder öfter Kontrafakte sind (» B. Oswalds Lieder). Unabhängig davon wurde der Barantton von den Meistersingern bis ins 17. Jahrhundert für geistliche Dichtungen verwendet.[34] Gisela Kornrumpf stellte andererseits fest, dass der Ton schon um 1340 in der lateinischen Cantio Digna laude, gaude einer mitteldeutschen Sammlung vorhanden war.[35] Von dieser Cantio, ebenfalls einem Marienlob, wurden seit dem 15. Jahrhundert andere geistliche Lieder abgeleitet, immer auf denselben Ton.[36]

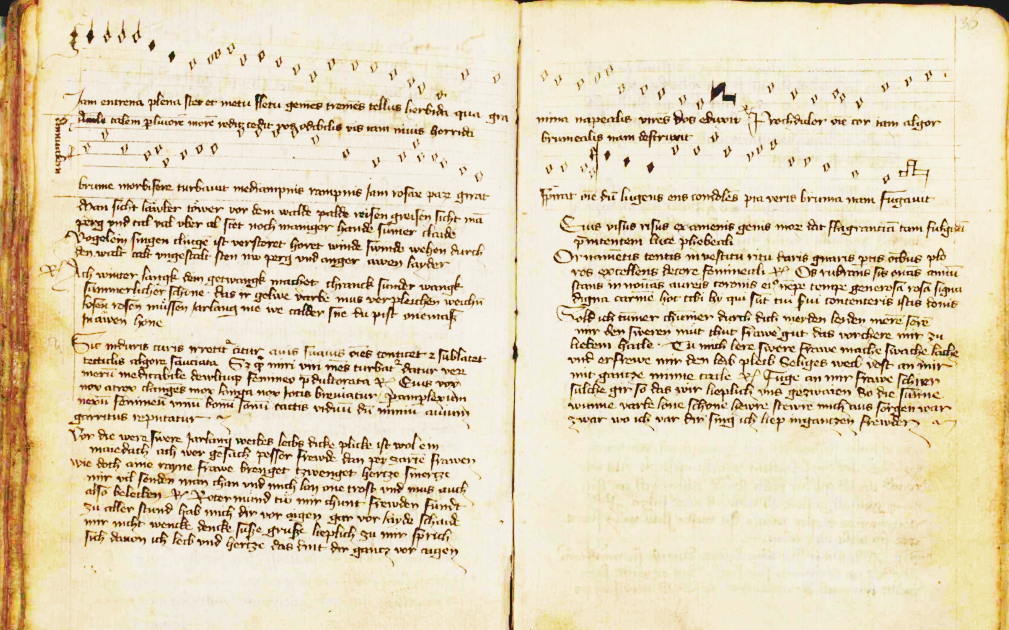

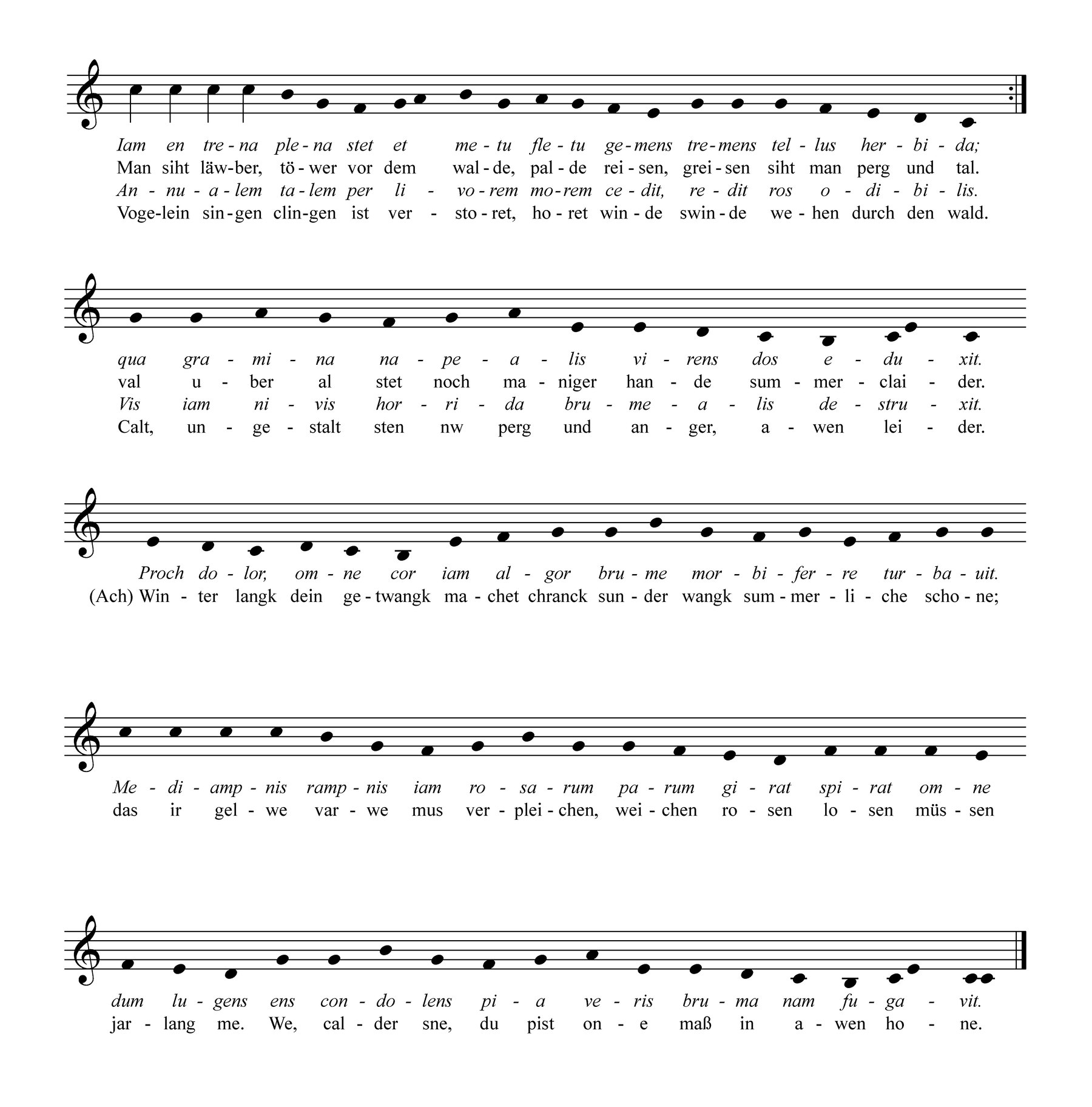

Bereits 1976 hat Walter Röll ein zusätzliches Liedpaar im Barantton beschrieben, das weltlich ist, jedoch ebenso wie die Marienlieder aus einem lateinischen und einem deutschen Lied besteht: Iam en trena und Man siht läwber. Röll vermutete, dass diese beiden Herbstlieder von O maria pya abgeleitet seien.[37] Ihre Überlieferung setzt erst kurz nach 1400 mit der Sterzinger Miszellaneenhandschrift (» I-VIP o. Sign., fol. 35v–36r) ein, wo die Melodie mit dem lateinischen Text Iam en trena unterlegt ist. Der Melodieniederschrift, die über zwei Seiten ausgebreitet ist, folgen dann der deutsche Text Man siht läwber und die restlichen lateinischen Strophen (» Abb. Iam en trena / Man siht läwber).

Sowohl der lateinische als auch der deutsche Text mit der Melodie wurden auch von dem Dichter Heinrich Laufenberg aufgezeichnet. Seine Straßburger Handschrift (um 1430) verbrannte 1870, doch gibt es zwei zuvor gemachte Abschriften; außerdem existiert eine Prager Textquelle des 15. Jahrhunderts.[38]

Vergleich der Melodiefassungen des Baranttons

Die Melodiefassungen der weltlichen Lieder Iam en trena und Man siht läwber in der Sterzinger Miszellaneenhandschrift (I-VIP o. Sign.) und in Laufenbergs Handschrift wurden erstmalig bei Brunner/Hartmann zusammen mit den geistlichen Liedern synoptisch veröffentlicht.[39] Hier ergibt sich ein überraschendes Bild: Die geistlichen Lieder der Gruppe (Digna laude, Maria gnuchtig, O Maria pya) stimmen alle in der Melodie überein, abgesehen von geringen Abweichungen in der Textstruktur und Silbenzahl (» Notenbsp. Maria gnuchtig / O Maria pya). Auch gibt es Schreibfehler oder Varianten, die durch mündliche Überlieferung entstanden, indem nämlich ein Schreiber die Melodie nur aus dem Gedächtnis nachzeichnete. Das Ziel aller dieser Niederschriften war jedoch zweifellos die Wiedergabe derselben bekannten Melodie, nicht nur des Tons. Die Sterzinger Aufzeichnung der Melodie weicht dagegen stark ab.

(Sieh, voll von Trauer – furchtsam, weinend, seufzend, zitternd – steht nun die begraste Erde,deren Pflanzen der Waldnymphen grüne Gabe rief hervor. Durch solchen Neid der Jahreszeit wird sie verdorben, verhasster Raureif kehrt zurück; schon hat sie die Schreckensmacht des Winterschnees zerstört. Welcher Schmerz! Jedes Herz quält des Winters gift‘ge Kälte.Mitten in den Zweigen sind kaum Rosen mehr; es drehet und wehet, als alle Wesen mitleidig trauern, der Winterwind, der Frühlings Huld verjagte.

(Man sieht Blätter, nass vom Taue, vor dem Walde eilend wehen; welken sieht man Berg und Tal.Fahl überall ist schon jedes grüne Sommerkleid.Der Vöglein Singen, Klingen ist gestöret; höret wie die Winde geschwinde wehen durch den Wald.Kalt, ungestalt, stehʼn nun Berg und Anger: Ach und Weh!Ach Winter lang, dein Zwang machet krank, ohn‘ Erbarmen, sommerliche Schöne;Dass ihre gelbe Farbe muss verbleichen, weichen müssen Rosen, verloren immer mehr.Weh, kalter Schnee, du bist ohne Maßen uns zum Hohne.)[40]

Zwar scheint die Kontur dieser Melodie den geistlichen Liedern bisweilen ähnlich, doch ist sie einen Ganzton tiefer gerückt – von D nach C als Grundton – und hat viele Intervallschritte, die in der großen Gruppe gar nicht vorkommen, z. B. einen merkwürdigen Kadenzschritt um eine Terz nach oben und wieder zurück (c–e–c und g–h–g).[41] Das kann einerseits wieder auf mündlicher Überlieferung oder Hörfehlern beruhen; andererseits ist die Transposition der gesamten musikalischen Anlage um einen Ganzton – also eine Änderung des Modus – bei musikalisch gebildeten Schreibern kaum als Hörfehler erklärbar. Auch ein Schreibversehen wie Schlüsselirrtum kommt kaum in Frage, da hier eher die Transposition um eine Terz oder Quint entstehen würde. Nein: Die Sterzinger Melodie von Iam en trena und Man siht läwber scheint bewusst musikalisch anders konzipiert, obwohl sie in Einzelheiten durchaus auf der Melodie von O Maria pya zu fußen scheint.[42]

Laufenbergs Melodiefassung trägt zwar ebenfalls die weltlichen Texte, ist aber sicher nicht von der Sterzinger Miszellaneenhandschrift abhängig. Vielmehr steht sie den geistlichen Liedern nahe, vor allem indem sie den Grundton D beibehält. Laufenberg hat entweder Texte und Melodie aus verschiedenen Quellen entnommen, oder die weltlichen Liedtexte zirkulierten auch mit der Melodie in der Fassung auf D. Im letzteren Fall dürfte die Sterzinger Fassung eine vereinzelte, abweichende Bearbeitung überliefern. Der musikalische Bearbeiter hatte eine Melodie im Ohr und den Text in schriftlicher Fassung vor sich, entschied sich aber bei der Melodie für eine tiefere Lage und einen anderen Modus.

Dem entspricht es, dass dieser Bearbeiter auch in etwas Anderem alleinsteht: Er bietet uns eine Stellungnahme zum Rhythmus. Um diesen geht es nämlich, wenn die ersten vier Noten mit Notenhälsen nach oben ausgestattet sind, als Symbole für kürzere Notenwerte. Hälse sind im Weiteren nicht mehr vorhanden, obwohl – wie bei der modernen Vorschrift „segue“ – auch an Parallelstellen wie z. B. Zeile 4 sicher wieder kürzere Werte gemeint sind.[43] Die Aufzeichnung impliziert jedenfalls zwei verschieden lange Notenwerte. Die normalen, längeren Noten (rhombische Semibreven) sind manchmal hohl und manchmal schwarz ausgefüllt; auch die charakteristische Ligatur „c–e–c“ an zwei Zeilenenden erscheint einmal hohl und einmal voll. Das bedeutet hier keine mensurale Differenzierung – wie es sie damals auch gab –, sondern nur eine Unschlüssigkeit des Schreibers. Sie dürfte damit zu tun haben, dass er sich eine rote Füllung der Noten gewünscht hätte – nur zur Verzierung.[44] Dass die Notenhälse am Anfang jedoch bewusst zur rhythmischen Differenzierung eingesetzt wurden, folgt daraus, dass sie im Unterschied zu nicht-rhythmisch gemeinten Longa-Hälsen nach oben, nicht nach unten gezogen sind; die letztere Form ist ganz vermieden.[45] Insofern ist die gesamte Aufzeichnung als rhythmisch gedacht interpretierbar.

Inhalt und Genealogie der Herbstlieder

Die beiden dreistrophigen Lieder Iam en trena und Man siht läwber gehören auf dieselbe Weise zusammen wie die beiden Marienlieder Maria gnuchtig und O Maria pya: Das eine ist eine Kontrafaktur des anderen. Nur wissen wir im Fall der weltlichen Lieder bisher nicht, ob das lateinische Lied eine Kontrafaktur des deutschen ist oder umgekehrt. Gemeinsames Thema ist das Verhältnis zwischen Jahreszeit und Liebe, hier eröffnet durch einen „Herbsteingang“ bzw. „Wintereingang“, wie er im Minnesang gebräuchlich war (Neidharts Dichtungen sind in Sommer- und Winterlieder gruppiert). Das Eintreten der kalten Jahreszeit wird emphatisch beklagt; in Iam en trena bewirkt die anthropomorphe Darstellung der Erde (tellus) und ihrer Gefühle zusätzliche Emotionalität. In der zweiten und dritten Strophe wenden sich beide Gedichte der Liebe zu. In Man siht läwber wirbt der Sprecher um eine bestimmte Frau, die er ab der zweiten Strophe unmittelbar anspricht: „Roter mund, tu mir kund“ (usw.) – obwohl er trotz poetischer Bemühung vielleicht nicht erhört wird. Der abschließende envoi oder „Geleit“ wendet sich ein letztes Mal hoffnungsvoll an die Adressatin: „frow, von dir so sing ich disen reyen“, womit auch die Gattung des Gedichts als Tanzlied bestimmt ist. Das lateinische Lied erzählt eher von erfolgreichem Werben, preist die Vorzüge der Geliebten und das gemeinsame Feiern des neuen Jahrs. Der envoi lautet: „carmen hoc tibi hii qui sunt tui serui contenteris istis tonis“, etwa „Dir dieses Lied, diese deine Diener, sei zufriedengestellt mit diesen Tönen“.[46] Merkwürdigerweise geht dieser direkten Anrede keine frühere voraus, sondern die Frau erscheint vorher nur in der dritten Person, wie wenn der Sprecher das Erlebnis Dritten erzählte. Die Tatsache der Kontrafaktur ist trotz solcher feinen Unterschiede gesichert, d.h. dem Autor des einen Liedes war das andere wörtlich bekannt, er dichtete nicht nur über ein gemeinsames Thema.

Bei der Formel „Roter mund, tu mir kund“ dürften Kenner eher an Walther von der Vogelweide denken als ans 15. Jahrhundert. Die von Röll (1976) vorgeschlagene Genealogie dieser Lieder im Barantton, die die Herbstlieder zeitlich an die Marienlieder anschließt und im Umkreis des Salzburger Hofes situiert, ist nicht nur durch Kornrumpfs Entdeckung der viel älteren Mariencantio Digna laude ins Wanken geraten, sondern wirft überhaupt die Frage nach literarisch-musikalischer Traditionsbildung auf. Dass, wie hier gezeigt wurde, die Fassung der Herbstlieder in der Sterzinger Miszellaneenhandschrift bereits bearbeitet und z. T. fehlerhaft verändert ist, will nicht recht zu ihrer Entstehung in der unmittelbaren Nachfolge der „Salzburger“ Marienlieder passen. Der Abstand ist größer. Iam en trena, ohnehin schon eine literarische Kuriosität, wäre fast unmöglich als Ableitung vom demütigen O Maria pya des Mönchs. Und die klassische Bildung, mit der der anonyme Dichter durch Erwähnung der Napeen (Waldnymphen, daher napealis) und des griechischen Tempe glänzt, situiert seinen sozialen Ort eher im weltlichen als im klösterlichen Bereich. Schon Peter Dronke hat Iam en trena, dessen außerordentliche Artifizialität er betonte, mit den Carmina Burana zusammengebracht.[47] Für das reimhäufende Man siht läwber nannte Kornrumpf den Einfluss des schwäbischen Minnesängers Gottfried von Neifen (13. Jahrhundert):[48] Sie erklärte das Marienlieder-Paar als übertrumpfende Imitation des weltlichen Paars; die Hauptrichtung der Kontrafakturprozesse des 14. Jahrhunderts ging vom Weltlichen zum Geistlichen. Zugegeben, wenn Rivalität in der Traditionsbildung eine Rolle spielte, ließe sich auch das Gegenteil konstruieren: Komponierte jemand – in Südtirol? – die Herbstlieder in bewusst traditionellen Idiomen, um Peter von Sachs und den Mönch zu übertreffen? Es scheint jedoch viel einfacher, die Herbstlieder nicht als Imitationen, sondern als tatsächliche Überreste der Liedkunst des 13. Jahrhunderts zu betrachten, zumal sie als solche in der Sterzinger Sammlung neben Neidhart und dem Marner gut aufgehoben sind.

In jedem Fall: Nicht nur überbietet ein Liedpaar das andere, dasselbe Verhältnis besteht auch zwischen den einzelnen Liedern jedes Paares. Dronke sah Iam en trena als das Original und Man siht läwber als die Imitation an.[49] Doch gerade die von ihm zitierten Carmina Burana bezeugen eher das Gegenteil: Es gibt hier lateinische Gedichte „auf die Melodie von“ bekannten deutschen Minneliedern. Denn im zweiten Teil jener Sammlung reproduzieren mehrere lateinische Gedichte Versmaß und Strophenform der ihnen beigesellten und mit Notation versehenen deutschen Liedstrophen deshalb, weil man sie zu derselben, bereits ohrenfällig bekannten, Melodie singen wollte.[50] So übernahm wohl Iam en trena Ton und Melodie von Man siht läwber in derselben Art von Traditionsbildung, wie später der Mönch auf die Herausforderung Peters von Sachs reagiert hat.

[1] Dante Alighieri betont in De vulgari eloquentia (ca. 1305), dass die Kanzone als Gedicht allein wertvoll sei, ob sie nun mit Melodie vorgetragen werde oder nicht. Er versichert, kein Instrumentalist könne seine Melodie eine Kanzone, d. h. ein Lied, nennen, außer wenn sie einem Gedicht „vermählt“ sei (nupta est). (Alighieri 1946, 94 f.) Vgl. auch Strohm 2011, 380.

[2] Eustache Deschamps (1392) bezeugt den mündlichen, aber textlosen Vortrag einer Melodie (Haug 2004, 63). Zu textloser Niederschrift vgl. auch » B. SL Kontrafaktur.

[3] Hier sei “Lied” im engeren Sinn verstanden, z. B. im 14. Jahrhundert als lyrischer Gesang mit Refrain, im Gegensatz zu refrainlosem und eher didaktischem „Spruchsang“ oder „Meistersang“ (vgl. Brunner/Hartmann 2010) und unstrophigen Formen wie Leich und Sequenz. Zu Rufen und Leisen vgl. » B. Geistliches Lied.

[4] Manche Gattungs- und Repertoiregrenzen sind freilich erst von der modernen Forschung gezogen worden, wie z. B. zwischen „Lied“ und „Chanson“: vgl. Kirnbauer 2011.

[5] Neue Ansätze bietet Lewon 2016.

[8] Zur eigenständigen Mehrstimmigkeit vgl. Welker 1984/1985, Welker 1990.

[9] Schwindt 2004 stellt die Abhängigkeit der deutschen Liederdichter von der westeuropäischen Kultur der formes fixes dar.

[10] Vgl. auch [Lewon, Marc:] Musikleben-Supplement: News and by-products from the research project “Musical Life of the late Middle Ages in the Austrian Region (1340–1520)”, URL: http://musikleben.wordpress.com/ [02.05.2016]. Der Nachweis, seit wann sich diese Niederschriften in Österreich befanden und ob sie hier musikalisch verwendet wurden, ist oft schwierig.

[13] Grundlegend Bärnthaler 1983, mit Tabelle der Übersetzungen auf S. 309–312. Ich ordne G 19, Maidleich pluem, eher den Kontrafakten zu.

[15] Wachinger 1989, Anhang III, 159–197, Lieder in Tönen des Mönchs von Salzburg. Zu Einzelheiten vgl. auch März 1999, Kommentare S. 367–505.

[16] Tabellen bei Bärnthaler 1983, 312 ff.

[17] Wachinger 1989, Anhang II, 145–158, behandelt zwei späte Übertragungen der Sequenz Ave praeclara im Kontext der Mönch-Rezeption.

[18] Bärnthaler 1983, 266–274. Zu diesen Übersetzungen und ihrer Quellenüberlieferung vgl. auch Straub 1996/1997.

[19] Bärnthaler 1983, 272. Gegensätzliche Auffassungen von der sprachlichen Rolle des Übersetzens aus dem Lateinischen im Wien des 15. Jahrhunderts beschreibt Bärnthaler auf S. 26 ff.

[20] Janota 1968, 84–90.

[21] Die Zuschreibung der zweiten Übersetzung an Oswald geht aus dem Inhaltsverzeichnis von D-Mbs Cgm 715, fol. 3r , hervor: “Ein ander mundi renovacio des Wolckenstainer“ (» Abb. Register geistlicher Lieder).

[22] Wachinger 1979, 358–361.

[23] Noten und Text für G 28 und Kl 129 nach D-Mbs Cgm 1115, fol. 31r–32v, sowie Waechter/Spechtler 2004, 137 f. (für Latein und G 28); Laufenbergs Text nach Wackernagel 1867, 437.

[24] Göllner 1993, 127.

[25] Röll 1976; Kornrumpf 1979. Röll 1976, 121–141, erläutert den Begriff „Barantton“ oder „parat-rey“ (d. h. „Parat“-Tanzweise) als einen Kunstausdruck des frühen Meistersangs, der wahrscheinlich mit den Begriffen „Kunststück“ und „Fertigkeit“ zusammenhängt.

[26] Vgl. die grundlegende Studie: Brunner 2013.

[27] Edition zusammen mit den anderen Vertretern dieses Tons in Brunner/Hartmann 2010, 307–311.

[28] Zitiert nach Wachinger 1989, 120.

[29] Spechtler 1972, Lied G 9. Edition beider Gedichte mit derselben Melodie: Waechter/Spechtler 2004, 75–78. Das Lied ist nicht in den sogenannten Corpushandschriften des Mönchs von Salzburg erhalten; zu diesen vgl. Wachinger 1989, 77–117.

[30] Wachinger 1989, 128, ordnet in der Tat O Maria pya den “Meisterliedern” des Mönchs zu.

[31] Röll 1976; Kornrumpf 1979, 19.

[32] Jedes der beiden Lieder hat drei Strophen, von denen hier nur die erste mitgeteilt ist. Edition der vollständigen Texte bei Röll 1976, 30–35 bzw. 55 f.

[33] Vorhanden in der Oswald-Handschrift A (ca. 1425); in Handschrift B (ca. 1432) in Melodie und Rhythmus umgearbeitet. Edition beider Fassungen in Schönmetzler 1979, 115 f., 309 f., 357. Beschreibung in Röll 1976, 87–101.

[35] Kornrumpf 1979, 16 ff. Textedition von Digna laude, gaude in Dreves 1886, 59 f. (Nr. 18). Es stellt sich die Frage, warum nicht auch das Marienlied O Maria pya des Mönchs als „Cantio“ bezeichnet werden sollte, wenn nach Kornrumpf Digna laude, gaude so zu bezeichnen ist (» A. Weihnachtsgesänge zu frühesten Anwendungen des Gattungsnamens).

[36] Edition mehrerer Varianten in Brunner/Hartmann 2010, 307–311.

[37] Röll 1976, 63–85, mit wertvollen Analysen. Die Verallgemeinerung, dass „deutsche Nachbildungen lateinischer Lieder wohl die Regel sind und das Umgekehrte die Ausnahme darstellt“ (S. 64), ist freilich überzogen.

[38] Röll 1976, 63–69, wo die Sterzinger Handschrift noch als verschollen gilt. Zu den bei Laufenberg überlieferten Texten siehe Wackernagel 1867, 566 f.

[39] Brunner/Hartmann 2010, 307–311.

[40] Die hier angebotenen Übersetzungsversuche respektieren den genauen Wortlaut der Sterzinger Handschrift; emendiert wurde nur morem redit, cedit ros zu morem cedit, redit ros. Andere Übersetzungsversuche beruhen auf emendierten Textfassungen unter Heranziehung mehrerer Quellen.

[41] Der Terzschritt g–h–g darf schon wegen seiner Entsprechung zu c–e-–c nicht zur kleinen Terz g–b–g vermindert werden; freilich ist an wenigen anderen Stellen fa (b) denkbar.

[42] Die Sonderstellung der Sterzinger Melodiefassung wurde in der früheren Literatur kaum beachtet, da keine zuverlässigen Transkriptionen zur Verfügung standen.

[43] Eine moderne Übertragung mit längeren und kürzeren Notenwerten, allerdings z. T. an den falschen Stellen und melodisch unrichtig, versuchen Moser/Müller-Blattau 1968, 276 f.

[44] In der Handschrift kommen die hohlen Formen insgesamt nur in vier Liedern vor. Zur Erklärung vgl. auch Röll 1976, 166 mit Anm., doch sollte zwischen der allgemeinen „weißen Notation“, die sich in der Region erst gegen 1435 durchsetzte und hier noch nicht wirklich vorliegt, und der zu Mensurzwecken ausgehöhlten Notenform deutlicher unterschieden werden.

[45] Die von böhmischer Notation beeinflussten Sterzinger Schreiber verwenden Longa-Hälse insgesamt sehr selten, wohl aus entsprechenden Gründen. Ausnahmsweise kommen nach unten gezogene Longa-Hälse für verlängerte Schlussnoten vor.

[47] Dronke 1968, 416.

[48] Kornrumpf 1989, Sp. 453.

[49] Dronke 1968, 415; dass der deutsche Text nicht als Lied alleinstehen könne, leuchtet mir nicht ein.

[50] Bernt 1983, 840 f.; vgl. auch » B. SL Kontrafaktur.

Danuser 2004 | Gennrich 1965 | März/Welker/Zotz 2011 | Ruh/Keil 1978 ff | Schanze 1984 | Strohm 1996/1997 | Welker 2005 | Zimmermann 1980

Empfohlene Zitierweise:

Reinhard Strohm: “Traditionsbildungen des deutschen und lateinischen Liedes”, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich <https://musical-life.net/essays/traditionsbildungen-des-deutschen-und-lateinischen-liedes> (2016).