Formen der Laienfrömmigkeit

Entgegenkommen der Kirche

Zweifellos waren in der mittelalterlichen Kirche gläubige Laien mit einer angemessen frommen Lebensführung erwünscht, Übereifrige hingegen eher gefürchtet. Den meisten geweihten Amtsträgern war zudem bewusst, dass die Betreuung der Laien sich nicht darauf beschränken konnte, vorzuführen, wie sie selbst – angetan mit festlichen Gewändern, begleitet von Glockenklang, Kerzenlicht und Weihrauchduft, unterstützt von kunstvollen liturgischen Gesängen – vor dem Hochaltar den Gottesdienst vollzogen. Denen, die oben im Chor agierten, fehlte es nicht an Einsicht, dass es unerlässlich sei, den Leuten unten im Kirchenschiff in vielerlei Hinsicht „entgegenzukommen“. Die Geistlichen stiegen die Stufen hinunter, die die Laien nicht hinaufsteigen sollten; sie beweihräucherten und besprengten alle Anwesenden, predigten über Grundlagen des Glaubens und nahmen die Laien in ihre häufigen Umgänge und Prozessionen auf. Sie sorgten für illustrierende und emotional bewegende Bilder in und an Kirchen, Kapellen und Kreuzgängen. Sie stellten die Kirchen, die oft über den größten überdachten Raum einer Gemeinde verfügten, in begrenztem Ausmaß auch für weltliche Zwecke zur Verfügung: Dort und auf den Friedhöfen trafen sich Laien und Klerus wie auch Laien unter sich, dort traf man Vereinbarungen, dort wurden Urkunden geschrieben, sogar solche zu weltlichen Rechtsgeschäften.

Marienverehrung

Ferner kamen die „Hirten“ den Bedürfnissen ihrer „Herde“ bezüglich der kirchlichen Lehre entgegen. Sie stellten der verbreiteten Angst vor dem strafenden Gott der Zehn Gebote und der Sorge, einen unvorbereiteten Tod zu sterben, ihre Hilfsmittel gegenüber – allen voran die Zuflucht zur Gottesmutter Maria, die bei jeglichen Nöten des Lebens und Sterbens um Hilfe angerufen werden konnte. Bereits im Neuen Testament als „Mutter des Herrn“ und „unter allen Frauen Gepriesene“ bezeichnet (Lukas 1, 43–48), wurde sie zunehmend als himmlische Königin und Mutter aller Christen angesehen. Vertrauende Hingabe an ihre fürbittende Wirksamkeit hatte stets eine emotionale Prägung. Während des Mittelalters wuchs sowohl unter Theologen als auch bei den Laien die Marienverehrung stetig an. Die im liturgischen Jahreskalender schon vorhandenen Marienfeste wurden vermehrt. Zahlreiche Kirchen und Altäre waren der Mutter Gottes geweiht. Wallfahrtskapellen, die auf Marienerscheinungen zurückgeführt wurden, nahmen zu. Thronende sowie sinnlich in ihrer Schönheit, ihrer Freude und ihrem Leid begreifbare Madonnen, oft von herausragenden Künstlern gefertigt, wurden im bischöflichen Dom wie in Pfarrkirchen und kleinen Gemeinde- und Burgkapellen bildlich und plastisch zur Schau gestellt. Der Ruf Marias als wirksamste Fürbitterin für reuige Sünder war unumstritten. Wer sich unter ihren Schutzmantel begab, konnte sich vor der dämonischen Macht des Bösen sicher fühlen und am Ende aller Tage vor dem richtenden Gott auf Gnade hoffen. Mariendichtung, lateinische wie volkssprachliche, trug zusätzlich dazu bei, die Frömmigkeit der theologischen Eliten mit der des Volkes zu verknüpfen. (Zur wunderbaren Heilwirkung des Liedes Maria zart vgl. » J. Körper und Seele)

Heiligenverehrung

Eine ähnlich verbindende Kraft entwickelte die Heiligenverehrung. Märtyrer und Bekenner der frühen Christen sowie zahlreiche, durch die Kirche für ihren frommen Lebenswandel und ihre Wundertaten kanonisierte Heilige galten als Vorbilder im Leben und Sterben und als Vermittler zwischen irdischem und jenseitigem Leben. Sie erhielten ihren Festtag im kirchlichen Jahreskalender. Ihr Leben wurde in Legenden beschrieben und in Bildern dargestellt, wobei kaum jemand an unrealistischen Einzelheiten Anstoß nahm. Ihre Reliquien, oft vermeintliche, wurden im Spätmittelalter Gegenstände einer regelrechten Sammel- und Verehrungsmanie. Heilige sollten als Patrone nach ihnen benannte Personen, aber auch soziale oder berufliche Gruppen sowie Orte oder ganze Länder beschützen. Sie sollten ebenso prophylaktisch wirken wie im Schadensfall wiedergutmachen. Sie sollten in schwerer Not wie bei banalen Problemen helfen und dabei immer verfügbar sein. Man nahm sie in die Pflicht und verübelte es ihnen, wenn sie nicht „funktionierten“. Sie eröffneten denen, die sie anriefen, einen Zugang zum unerreichbar scheinenden Gott, aber vor allem wies man ihnen Aufgaben profaner Art zu. Dies traf in besonderem Maße auf die 14 Nothelfer zu, die in ihrer Gesamtheit bei allen gängigen Problemen mittelalterlicher Menschen Abhilfe schaffen sollten, jeweils in einer eigenen Sparte: Der heilige Antonius von Padua half, verlorene Gegenstände wieder zu finden, St. Blasius heilte Halsbeschwerden, St. Florian schützte vor Bränden, St. Margareta half Gebärenden. Immer wieder bildete man St. Christophorus an Außenwänden von Kirchen und Kapellen ab, weil sein Anblick den Beschauer angeblich einen Tag lang vor jähem Tod schützte.

Die in Marien- und Heiligenverehrung manifestierte mittelalterliche Frömmigkeitspraxis kann allerdings nicht ausschließlich den Laien zugeordnet werden, sondern wurde ebenso vom niederen, zum Teil sogar vom hohen Klerus gepflegt. Menschen aus verschiedensten Sozial- und Bildungsschichten, Geweihte wie Ungeweihte, „liefen“ auf Massenwallfahrten zu wundertätigen Bildern, blutenden Hostien und Orten, an denen Visionen stattgefunden haben sollten. Dort suchten sie konkrete Hilfe gegen Krankheit, Armut, böse Geister, Unwetter, Flurschäden, Feuersbrünste und andere Nöte, die an den Grundlagen menschlicher Existenz rüttelten. Sie vertrauten auf die Hilfsbereitschaft der Heiligen und auf die Wunderkraft der Sakramente. Sie waren anfällig gegenüber magischen Praktiken und Wahrsagerei. Sie verbanden ihre frommen Taten mit Ansprüchen auf angemessene Vergeltung im Jenseits. Sie erwarteten himmlische Buchführung und beim Jüngsten Gericht eine strenge, aber gerechte Abrechnung.

Klerikale Abgrenzungsargumente

Eine Grenzlinie zwischen der Laienfrömmigkeit und der „Devotion“ der Geistlichen zu ziehen, ist schwer möglich, da die Geistlichen sich weithin selbst an der Frömmigkeitspraxis der Laien beteiligten.[1] Wohl aber gab es Theologen, die darauf bedacht waren, ihre intellektuell ausgeübte, oft scholastische, spekulative, schriftlich fixierte devotio von der praktisch orientierten Frömmigkeit der gemeinen Laien zu unterscheiden. Sie beriefen sich auf die alte Ordnung „hier clerici litterati, dort laici illiterati“ als Argument klerikaler Selbstbehauptung. Geistliche wollten lenken, lehren, auswählen, was Laien erfahren durften. Wenn Kleriker vor Laien von Heiligen sprachen, erzählten sie aus deren Leben, betonten deren zur Nachahmung verpflichtenden Tugenden und berichteten über deren Wundertaten. Hielten sie eine gelehrte Predigt vor ihresgleichen, ging es eher um abstrakte Schlussfolgerungen oder Hinweise auf entsprechende Bibelstellen. Theologisch schwierige Sachverhalte sollten den Laien nicht vorgetragen werden, weil man der Ansicht war, dass dies bei jenen zu Missverständnissen, wenn nicht häretischen Ansichten führen könnte. Viele Theologen hielten Laien für unfähig, Abstraktes zu begreifen, weshalb sie auf Bilder und Gleichnisse auswichen. Selbst manche Bibeltexte galten als unverständlich für Laien, besonders die Bücher des Alten Testaments und die Apokalypse; deshalb wurden Laien vor dem Lesen und erst recht vor selbständiger Auslegung des Gelesenen gewarnt. Ungebildete sollten religiös passive Rezipienten bleiben, sie sollten glauben, was sie nicht verstanden, sollten zuhören, beten, höchstens meditieren.

Die von Theologen und Kanonisten entworfene Theorie, der zufolge klerikale Gelehrtenfrömmigkeit und volkstümliche Laienfrömmigkeit grundverschieden seien, verlor im Lauf des Spätmittelalters, als immer mehr Laien lesefähig wurden, an Geltung. Zwar wurde sie von manchen Klerikern fortgeschrieben, diente aber nur mehr deren Abgrenzungsbedürfnis und Autoritätsanspruch. Sobald Lese- und Schreibkompetenz kein Standeskriterium mehr waren, wandten sich flexible Verfasser religiöser Bücher, insbesondere katechetischer Traktate, erbaulicher Überlegungen, moralischer Predigten oder mystischer Betrachtungen, an religiös Interessierte allgemein.[2] Frömmigkeitstheologen beschäftigten sich bewusst intensiv mit der Frömmigkeit des Volkes. Erst diese langsame Auflösung von bis dahin selbstverständlichen Grenzen zwischen Klerus und Laien ermöglichte autonome Laieninitiativen und selbstbestimmte Formen der Laienfrömmigkeit.

Frömmigkeitsformen des Adels

Dem Adel gelang es früher als anderen Standesgruppen, aus den gemeinchristlichen Frömmigkeitsformen solche für sich auszuwählen und vorwiegend zu pflegen, die seinem Stand angemessen und nützlich schienen. Adelige besaßen die Mittel, durch Stiftungen ihr Gedächtnis sowie das ihrer Ahnen und Nachkommen „für ewige Zeiten“ abzusichern. Sie konnten sich auf ihren Burgen und in Kirchen ihrer Umgebung eigene Kapellen oder wenigstens Altäre mit Patronen ihrer Wahl leisten. Solche Burgkapellen waren oft nur kleine Bauwerke, aber mit einer würdigen, manchmal kostspieligen Ausstattung (» D. Musik in der Burg). Nach Möglichkeit besetzte man sie mit einem Burgkaplan, der für Gottesdienste, Predigten, die geistliche Betreuung der Burgbewohner, insbesondere der Frauen, und für die erste geistige Ausbildung der Kinder zuständig war.

Der Stiftungswilligkeit des mittelalterlichen Adels verdankten Klöster und Kirchen ihre ökonomischen Grundlagen. Zwar haben auch Vertreter der höheren Geistlichkeit und Angehörige städtischer Oberschichten gestiftet; aber erstere stammten fast durchwegs aus dem Adel und Letztere wollten wie Adelige handeln. Im Gegenzug zu ihrer Opferbereitschaft erwarteten die Stifter himmlischen Lohn, abgesichert durch Gebetsverpflichtungen der begünstigten kirchlichen Institutionen, durch feierliche Grablegungen und Grabriten, regelmäßige Gedenkgottesdienste und eine systematische Pflege der memoria des Stifters mit seiner gesamten Familie einschließlich wiederkehrender Kanzelverkündigungen. In Stiftungsurkunden und Testamenten der Stifter einerseits, Nekrologen, Anniversarien oder Jahrtagsverzeichnissen der Bedachten andererseits, wurden die beiderseitigen Leistungen penibel festgehalten und noch im Spätmittelalter als „ewig“ gültig angesehen.

Das Ausmaß einer Stiftung hing vom Willen und Wohlstand des Stifters ab. Fürsten und hohe Adelige konnten naturgemäß mehr investieren als etwa landständische Niederadelige. Letztere stifteten im Spätmittelalter vorzugsweise Kapellen oder Seitenaltäre in Stifts-, Dom- oder Pfarrkirchen. Die eigenständige Patrozinienwahl, die Möglichkeit, ihre Kapelle mit Familienwappen und Stifterbildern auszustatten und dort mit selbst besoldeten Kaplänen, umgeben von ihrer Familie separate Gottesdienste zu feiern, kam ihren adeligen Privilegienansprüchen entgegen. Außerdem schufen die Beziehungen zu Ordensoberen, Dompröpsten oder Pfarrherren, die Nutznießer der Stiftungsgüter waren, eine gute Basis für die Versorgung von jüngeren Söhnen und unverheirateten Töchtern Adeliger. Diese trugen ihrerseits adelige Lebensart in Domkapitel, Stifte und Klöster. Adelige Frömmigkeit hielt sich jedoch nicht nur an das Prinzip „do ut des“ (ich gebe, damit du gibst). Manchmal veranlasste Buße für eine schwere Sünde, einen unangemessenen militärischen Zugriff oder eine krasse Ungerechtigkeit Adelige, Kapellen mit Ewigem Licht auszustatten, Spitäler zu unterstützen oder regelmäßige Almosenvergabe zu spenden.

Kirchliche Stiftungen kamen vielerorts dem liturgischen und musikalischen Leben zugute. Wo eine kunstvolle musikalische Ausstattung der gestifteten Riten vorgesehen war, konnte das mit der Stiftung versprochene Einkommen gleichzeitig bei der Finanzierung musikalischer Ensembles helfen, wie es z. B. in der Nordtiroler Waldauf-Stiftung der Fall war (D. » The Waldauf foundation).

Die Tradition des christlichen Rittertums

Adelige vereinigten sich in Bruderschaften, genossenschaftlichen Bündnissen oder „Orden“, gingen mit ihresgleichen auf bestimmte Wallfahrten, taten sich zu Pilgerreisen zusammen und traten in Gruppen von Standesgenossen zum Glaubenskrieg an. [3] In ihrem Willen, Gott mit Hingabe und Ehrfurcht zu dienen, unterschieden sie sich nicht grundsätzlich von anderen Zeitgenossen, wenn auch die Widersprüche zwischen ihren elitären, weltlich und militärisch orientierten Lebensformen und ihren Frömmigkeitsübungen gelegentlich extrem ausfielen. (Zur Religionsauffassung des Adels generell vgl. » D. Kirche, Hof, Ritual)

Neben der Möglichkeit, durch Stiftungen zugleich der Kirche und dem eigenen Adelshaus zu dienen, fand die Idee der Pilgerfahrt zu Stätten des frühen Christentums, verbunden mit der Idee des Heiligen Krieges, das heißt des Ritterkampfes im Dienst der Kirche, besonderen Anklang beim Adel. Das 15. Jahrhundert war eine Blütezeit der adeligen Pilgerfahrt ins Heilige Land, der Heilig-Grab-Frömmigkeit und Heilig-Kreuz-Verehrung. Auch die peregrinatio zum Grab des Apostels Jakobus d. Ä. in Santiago de Compostela und Pilgerfahrten nach Rom und Aachen interessierten den Adel, wenn auch nicht so exklusiv wie die Palästinafahrt, durch die sich übrigens jeder angehende Ritter den Ritterschlag verdienen konnte. Der Ritterschlag gehörte auch zu den Belohnungen, die junge Adelige nach dem Abschluss eines Feldzugs gegen die (angeblich) heidnischen Litauer in Preußen erwarten konnten. Der Kampf gegen „Ungläubige“ und „Ketzer“ als gepriesene Frömmigkeitsübung der europäischen Kriegerkaste – gespiegelt in spätmittelalterlichen Ordensgesellschaften, wie der mit „St. Jörgenschild in Schwaben“ oder dem von König Sigismund begründeten „Drachenorden“ – stieß freilich in den Hussitenkriegen auf eine ernüchternde Lebensrealität, denn diese „ketzerischen“ Bauern und Städter erwiesen sich erschreckend oft als überlegene Krieger. Da mag es manchem Adeligen tunlich erschienen sein, statt zu kämpfen einer Bruderschaft oder „Einung“ mit verpflichtenden Gebetsübungen beizutreten, sich an Kirchfahrten oder Wallfahrten in der näheren Umgebung seines Wohnsitzes zu beteiligen oder, sofern er lesen konnte, womöglich für ihn persönlich zusammengestellte religiöse Literatur zu studieren. Ikonographisch sah sich der fromme Adelige vorzugsweise bewaffnet und gerüstet als miles christianus (christlicher Ritter): vgl. » D. Musik in der Burg).

Grabdenkmäler und Stifterbilder wie der 1408 für die St. Oswald-Kapelle im Brixner Dom geschaffene Marmorgedenkstein Oswalds von Wolkenstein verweisen mit Attributen wie Brustpanzer, Langschwert, Helmzier und Familienwappen auf den Kriegerstand des Dargestellten, Kreuzstandarte sowie ein Kreuz auf der Gürtelschließe auf die militia Christi als oberste Standespflicht.

Manchmal tragen die solcherart Verewigten Abzeichen von Ritterorden, die sich dem Kampf gegen Ungläubige verschrieben hatten. Adelige Frauen hingegen wurden der Mit- und Nachwelt unabhängig von ihrem tatsächlichen Verhalten gern als demütig fromme Beterinnen vorgestellt. Als geradezu klassische Beispielsammlung für die Ausübung spätmittelalterlicher Adelsfrömmigkeit im Kontrast zur weltlichen Lebensweise dieses Standes seien hier die „Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein“ genannt.[4]

Bürgerliche und bäuerliche Ausprägungen mittelalterlicher Frömmigkeit

Christlicher Offenbarungsglaube richtete sich an alle, aber so wie der Klerus sich von der Massenreligiosität der Ungebildeten abheben wollte und der Adel repräsentative Formen der Pflege und Verteidigung christlicher Werte bevorzugte, haben auch die Bürger und Bauern städtischer und ländlicher Gemeinden ihre gruppen- und schichtenbedingten Ausprägungen des Frommseins entwickelt. Dabei machte es sich mancher Kleriker zu leicht, wenn er dem „Volk“ mangelhafte gedankliche Aneignung und fehlende spirituelle Durchdringung der Religion unterstellte, wenn er Simplifizierung des Heiligen, unreflektiertes Brauchtum, abergläubische Praktiken und allzu einseitiges Bedachtsein auf lebenspraktische Hilfe kritisierte. Dass die ländliche und städtische arbeitende Bevölkerung Anliegen wie Gesundheit, Fortpflanzung, Ernteertrag, Schutz der Haustiere, vor Umweltkatastrophen oder Verhexung stärker betonte als die sozialen Oberschichten, ergab sich aus ihren realen Lebensumständen. Andererseits machte die Bevölkerungsdichte der Stadt den von der Kirche gewünschten massenhaften Besuch der Gottesdienste und den nicht immer und überall willkommen geheißenen Massenzulauf zu Wanderpredigern möglich. Die unzulängliche seelsorgliche Betreuung von Bewohnern abgelegener Täler verursachte keine Gleichgültigkeit gegenüber der christlichen Religion, sondern veranlasste Dorfgemeinschaften zu großen Anstrengungen, Kapellen und Kirchen zu erbauen, diese ausschmücken zu lassen und für sie Frühmessner, wenn nicht sogar eigene Kapläne zu erbitten. Dass sie dann oft mit schlecht ausgebildeten, unterbezahlten Hilfspriestern abgefertigt wurden, die ihnen keine religiöse Weiterbildung verschaffen konnten, hat ihrer Frömmigkeit nicht unbedingt Abbruch getan.

Urbane Frömmigkeit war in hohem Maß vom Zuhören und Schauen bestimmt: Städter hörten und sahen Glockengeläut, liturgische Bräuche und geistliche Spiele. Sie waren fasziniert von den Predigten der Bettelmönche. Sie erschienen in großen Mengen bei Heiltumsweisungen, dem feierlichen Vorzeigen von Reliquien, für die Beschauer meistens mit einem Ablass von Sündenstrafen verbunden. Sie nahmen eifrig an Prozessionen, Kirchfahrten, Wallfahrten und Begräbnissen teil. Eher als Auswuchs dieser Schaufrömmigkeit verursachte der im Spätmittelalter verbreitete Wunsch, die erhobene Hostie anzusehen, regelrechte Dauerläufe von Laien von einer Kirche zur nächsten, um jeweils den Akt der Wandlung und Elevation mitzuerleben. Aus der verstärkten Verehrung der Eucharistie entwickelten sich im 13. und 14. Jahrhundert ritualisierte Prozessionen und mit ihnen das Fronleichnamsfest als fester Bestandteil des Kirchenjahres.

Allerdings wurde schon damals erkannt und oft überbetont, dass nicht alle Menschen gleichermaßen an der allgemeinen Frömmigkeit teilnahmen. Vor allem gab es enge Zusammenhänge zwischen christlicher Frömmigkeit und Judenfeindlichkeit (» J. Judenhass). Eine karikierende Darstellung des berühmten Predigers Berthold von Regensburg (13. Jahrhundert) hebt hervor, dass vor allem Juden, durch Einfluss des Teufels, sich gegenüber dem geistlichen Wort taub stellten: Während Berthold die Predigt mit den Worten „Nu merkcht auf“ beginnt, hält sich die Person links mit dem jüdischen Spitzhut, auf dem ein Teufelchen gelandet ist, bereits die Ohren zu. Satirisch gemeint ist wohl auch die Szene links im Hintergrund (Vertreibung einer falschen Nonne aus dem Kloster?).

Das Fronleichnamsfest

„Fronleichnam“ (Leib des Herrn oder Corpus Christi), seit 1264 als allgemeines Kirchenfest begangen, war das Fest des göttlichen Leibes als Leib der christlichen Gesellschaft. Es war ein Sommerfest mit öffentlicher Prozession, in deren rituellem Mittelpunkt die von Priestern unter einem Baldachin getragene Monstranz mit der Hostie stand. Teilnehmer der Prozession drängten sich um Nähe zum Allerheiligsten, so dass Prozessionsordnungen erstellt werden mussten, die europaweit ähnlich aussahen: Eröffnet wurde die Prozession von Blumen streuenden, oft als Engel gekleideten Kindern und Messdienern mit Glocken und Weihrauchkesseln. Es folgten in hierarchischer Ordnung Handwerkerzünfte und städtische Bruderschaften mit Fahnen und Kerzen. Weltkleriker und Mönche, unter sich nach Rang gereiht, durften dem Allerheiligsten am nächsten sein. Weltliche Würdenträger der Gemeinde trugen den Baldachin. Danach zogen die ranghöheren, später die niedrigeren Personengruppen der Gemeinde durch die Straßen und Wege, an deren Rand Auswärtige und Angehörige unehrlicher Stände zuschauen durften. Die Gemeinden gaben für die Fronleichnamsprozession viel Geld aus und investierten enorme Mühe, um den Weg der Prozession zu schmücken. Nicht selten gab es Streitigkeiten um die Reihung und den Platz in der Prozession. So wurde die Gestaltung des Fronleichnamsfestes immer mehr zur Selbstdarstellung der Gemeinden. Aus der liturgischen Prozession wurde ein Ereignis, das die hierarchische Ordnung und Verteilung auch der weltlichen Macht abbilden sollte. (Eine Ordnung der Wiener Fronleichnamsprozession von St. Stephan ist wiedergegeben in » E. SL Fronleichnamsprozession) Mancherorts wurde der Prozession noch ein Fronleichnamsspiel angefügt, bei dem sich die Menge wieder relativ ungeordnet traf. [5]

Der Brixner Dommesner Veit Feichter, der im 16. Jahrhundert seine Aufgaben bei althergebrachten kirchlichen Bräuchen aufgezeichnet hat, berichtet ausführlich über die Brixner Prozession am „antlas tag“ (Fronleichnamstag).[6] Das dabei entworfene Bild gleicht im Allgemeinen dem europaweit Üblichen mit einigen lokalen, für eine Bischofsstadt charakteristischen Varianten: Adelige, wohl Brixner Stadtadelige, tragen den Himmel (Baldachin) über der Monstranz. Eine Betbank wird mitgenommen, um jedes Mal, wenn die Prozession steht, die Monstranz abstellen zu können. Sobald sich die Prozession vom Dom aus in Bewegung setzt, wird geläutet und der Mesner muss für die Einhaltung der Prozessionsordnung sorgen: Er reiht Bruderschaften, Jungfrauen, Schüler, Chor, die Priesterbruderschaft, die Gottesleichnam- und Sebastianbruderschaft und schließlich die Zimbelträger (Träger von kleinen Becken aus Silberbronze) vor dem Himmel ein. Es gibt vier Altäre innerhalb der Stadt, vor denen Station gemacht wird. Ab der letzten Station wird vom Dom her geläutet, bis der Himmel mit der Monstranz vor dem großen Domportal ankommt. Dann trägt der Offiziant das Sakrament zum Choraltar hinauf. Die Mitwirkung der Stadt beschränkt sich auf die Bereitstellung von Altären an den Stationen und auf die Ordnungsfunktion der Stadtboten bei der Reihung der Prozessionsteilnehmer, wobei der Dommesner sich die Oberaufsicht vorbehält. Von einem Fronleichnamsspiel ist nicht die Rede.[7] (Zur Sterzinger Spielhandschrift und weiteren geistlichen Spielen vgl. » H. Musik und Tanz in Spielen und » H. Sterzinger Spielarchiv)

Wallfahrer und Pilger

Die Wallfahrt als von der Kirche empfohlene, von spätmittelalterlichen Klerikern und Laien bis zum Exzess betriebene Andachtsübung ist ein komplexes Phänomen. Am Anfang standen der Besuch der heiligen Stätten in Palästina und die Kreuzzüge als „kriegerische Wallfahrten“. Das Jahrhunderte lang unzugängliche, später nur unter großen Opfern erreichbare Jerusalem blieb stets das eigentliche und vornehmste Pilgerziel, doch gaben sich die Frommen auch mit Apostelgräbern in Rom und Santiago de Compostela, mit Nachbauten des Heiligen Grabes, Aufbewahrungsorten von Heilig-Kreuzpartikeln und Wunder wirkenden Reliquien von Heiligen, mit Standorten von Hostienwundern und Marienerscheinungen, etwa dem steirischen Mariazell, als Ziel ihres frommen Unterwegsseins zufrieden. Die Kirche unterstützte das Wallfahrtswesen durch Übernahme der liturgischen Feiern am Beginn und Ziel der Wallfahrten, durch Gewährung von Ablässen und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur. Gleichzeitig haben sich skeptische Prediger und um die Moral ihrer Pfarrkinder besorgte Geistliche immer wieder gegen das „Wallen“ als allzu veräußerlichte Form der Frömmigkeit und gegen das weltliche Treiben beim concursus populi gewandt. „Wallen“ heißt „gemeinsam hin- und herlaufen“, wobei „prozessionaliter gehen“ nahe lag. Deshalb sind kaum Grenzen zwischen Prozessionen, Kirchfahrten und Wallfahrten auszumachen. Einzig die Fernwallfahrt lässt sich wegen des Aufwands an Zeit und finanziellen Mitteln sowie der Überwindung großer Strecken zumindest im Ansatz von der gängigen Wallfahrt unterscheiden. Ein Ingolstädter Gegenreformator schrieb 1583, dass „es ein Ding sey, ein Bittfart, Wallfart, Bilgerfart, Creutzgang, Process und Umbgang“.[8]

Die Prozession in Brixen

So scheint es auch um 1550 der Brixner Dommesner beurteilt zu haben, denn er spricht stets von „procession“, gleich, ob er einen Umgang durch den Dom, durch Dom und Kreuzgang – oft mit Besuch der anliegenden St. Johannes-Kapelle und der Liebfrauenkirche, manchmal bis in das nahe gelegene Untere Spital – oder einen Gang durch den Dom- und Pfarrkirchenbezirk, die Fronleichnamsprozession durch die Stadt oder die jährlich an festgelegten Tagen stattfindenden Kirchfahrten zu benachbarten Orten wie Millan, Vahrn, Neustift oder Säben meint (» Abb. Brixen Umgebungskarte). Allen gemeinsam war das zumindest streckenweise vorgeschriebene Gehen in Prozessionsordnung und die Einbettung in die Liturgie. Bei Gängen über den Stadtbezirk von Brixen hinaus löste sich die vom Mesner aufgestellte Prozessionsordnung bald auf, um kurz vor dem Ziel und auf dem Rückweg vor dem Einzug in die Stadt wieder hergestellt zu werden; „so palt man aúff die weit kúmbt. so entrent sich die procession“ stellt der Mesner fest.[9] Ob die zeitweilig auf sich allein gestellten Kirchfahrer einzeln oder in Gruppen weitergelaufen sind, ob sie dabei Wallfahrtslieder gesungen haben oder irgendwo zu Trunk und Essen eingekehrt sind, bleibt unerwähnt, denn es lag nicht im Aufgabenbereich des Mesners, hier ordnend einzugreifen. Wohl aber beschreibt er die im Zuge der Neustift-Kirchfahrt vom dortigen Propst gegebene allgemeine Bewirtung und erwähnt seine Sorge, dass die Fahnenträger zu viel trinken und auffällig werden könnten: „Aber Schaw das die fan trager nit zúúil trinckhn / das sý mit den fanen kain schimpf aúffheben“ (Aber pass auf, dass die Fahnenträger nicht zuviel trinken, damit sie mit den Fahnen keinen Unfug treiben).[10] Dass Neustift mit der St. Michaels-Kapelle aus der Zeit der Kreuzzüge einen Nachbau der Grabeskirche von Jerusalem besaß, der sich durchaus als Wallfahrtsziel angeboten hätte, wird nicht erwähnt, sofern nicht das Datum der jährlich stattfindenden „Prozession“ nach Neustift, nämlich der Vortag von Christi Himmelfahrt – „am aúffart abent“[11] – ein indirekter Hinweis darauf ist, dass diese Kapelle anfänglich als Erlöserkirche galt.

Viel Raum widmet der Dommesner seinen Pflichten bei der „Prozession“ über Klausen nach dem ursprünglichen Bischofssitz Säben, leider in einer für den Leser schwer nachvollziehbaren Abfolge.[12] Diese Kirchfahrt findet nicht am Festtag der Diözesanpatrone St. Ingenuin und St. Albuin (am 5. Februar), anscheinend auch nicht am Tag des Brixner Hauptpatrons St. Cassian (am 13. August) statt, sondern am 25. April, dem St. Marx-Tag, der allerdings im „alt pistum“ der Patronatstag gewesen sein soll.[13] Die Prozession nach Säben beginnt mit großem Geläute, einem kurzen Besuch am St. Ingenuin- und Albuin-Grab und einer sorgfältigen Erstellung der Prozessionsordnung, die jedoch bereits in der nahe gelegenen Runggad beim Klarissenkloster nach dem Abstellen der Großen Fahne und anderer Ballaststücke neu geordnet werden muss. Es handelt sich nämlich diesmal um eine Kombination von Prozession und Wallfahrts-Ritt, zumindest für den Mesner und die Berittenen unter den Teilnehmern. Mit „fliegenden Fahnen“ und aufgestecktem Kreuz soll der Mesner voran reiten. Was für Reiter zu schwer oder umständlich zu transportieren ist, wird zu Fuß nach Säben hinauf und von dort hinunter getragen. Das Vorrecht, bei dieser „Prozession“ am Markus-Tag das Amt zu singen und die Predigt zu halten, hat der Pfarrer von Klausen.[14]

Oswald von Wolkenstein als adliger Wallfahrer

Dass eine Wallfahrt von kurzer Dauer sein und auch zu Pferd erledigt werden konnte, bestätigt Oswald von Wolkenstein, der in seinen „Gefangenschaftsliedern“ wiederholt andeutet, anlässlich eines solchen Unternehmens in Südtirol im Herbst 1421 in die Gefangenschaft seiner Fehdegegner geraten zu sein. Er unterstellt seiner früheren Geliebten und späteren Fehdegegnerin, ihn zu einer „Kirchfahrt“ zu Pferd verlockt zu haben. Die seinen Liedern eigentümliche Vorliebe für Doppeldeutigkeiten sollte den Hörern mit dem Stichwort „Kirchfahrt“ „fromme Andachtsübung“ einerseits und „Gelegenheit für ein unauffälliges Stelldichein“ gleichzeitig servieren, während der reale Hintergrund eher die Suche nach einem neutralen Ort für eine Aussprache war. Er fiel jedenfalls bei dieser Gelegenheit in die Hände seiner Fehdegegner, wurde gefangen gehalten und gefoltert. Nachträglich bedauert er mehrfach seine Vertrauensseligkeit:

Do ich ir kirchfart übersach,

die si wolt reitten, als si sprach

kain hailg hett irs geschriben nach,

hett si die fart vermitten.als ich ihre Kirchfahrt falsch interpretierte,

die sie reiten wollte, wie sie sagte;

kein Heiliger hätte es ihr nachgetragen,

wenn sie diese Fahrt vermieden hätte.(Klein 1987, 59, 21–24; auch Klein 1987, 2, 66)

Zu welchem Gnadenort der Wolkensteiner damals unterwegs war, gibt er nicht preis; jedenfalls war die Grafschaft Tirol bereits zu seiner Zeit eine von zahlreichen Wallfahrtsstätten sakralisierte Landschaft. Größeren Zulauf hatte vor allem das Hostienwunder in der St. Oswald-Kirche von Seefeld, deren gotischer Neubau nach 1423 mit beträchtlichen Zuwendungen Herzog Friedrichs IV. und seines Sohnes Sigmund errichtet wurde.

Neben den von der Kirche organisierten, begleiteten und in die jeweilige Tagesliturgie eingebetteten Wallfahrten gab es, wie die Beispiele Oswald von Wolkenstein und Seefeld zeigen, individuelle Besuche von Kult- und Andachtsstätten, die manchmal in „wildes Laufen“ nach neuen Wunderorten ausarteten. Die häufigsten Motive der einzeln oder in Gruppen Wallfahrenden waren persönliche Gebetsanliegen, Gelübde, Buße, Erwerb von Ablässen oder Devotionalien, der Wunsch nach spiritueller Vertiefung oder auch nur nach Abwechslung im eintönigen Leben. Fromme aus allen Bevölkerungsschichten nahmen an Wallfahrten teil.

Musik und die Leisen

Wo immer größere Gruppen von Menschen laufend oder reitend unterwegs waren, war Musik im Spiel, so auch bei Prozession und Wallfahrt. Zumindest haben Instrumente den Schritt vorgegeben, wie etwa die Zimbeln bei der Brixner Fronleichnamsprozession – parallel dazu die Pauken und Trompeten bei der Reiterei im Glaubenskrieg. Aber auch „stille“ Instrumente wie Laute und Fidel wurden bei Prozessionen gespielt.[15] Wallfahrer haben viel gesungen, vor allem Litaneien; den Anrufungen einzelner Heiliger, von Solisten vorgetragen, respondierte die Allgemeinheit mit „Kyrie eleison“. Dem entsprach die Aufführungsweise der „Leisen“, liturgisch nicht gebundene Lieder zu Wallfahrten und Hochfesten. Sie waren strophisch, meist vierzeilig, mit paarigen Reimen und dem Kehrreim als chorische Antwort auf die solistisch vorgetragene Strophe. » J. SL In Gottes namen faren wir, » J. SL Singen und Pilgern.

Mit der Zeit differenzierten sich Auszugs-, Einzugs- und Reiselieder aus, durchwegs mit einfachen Paarreimen und einem Refrain.[16] Es ist typisch für die mittelalterlichen Leisen, dass die im Text angesprochene Handlung als gemeinsame Aktion in der Wir-Form und in der Jetztzeit artikuliert wird, so als ob sie während des Liedvortrags selbst ausgeführt würde: „Wir … fahren“ (In Gottes Namen fahren wir), „wir … bitten“ (Nu bitten wir den heilgen Geist), usw. (» B. Geistliches Lied).

Pilgerreisen

Es gibt keinen zwingenden Grund, die christliche Wallfahrt von der peregrinatio religiosa und der Pilgerfahrt zu unterscheiden; in der terminologischen Praxis hat es sich aber doch eingebürgert, Wallfahrt eher als regionales Phänomen zu sehen, während der peregrinatio oder Pilgerfahrt ein fernes Ziel zugeordnet wird. Das bedeutet, dass der mittelalterliche Pilger mehr Aufwand an Zeit und Geld, Anstrengung und Gefahr auf sich nehmen musste als der Wallfahrer. Eine Reise zu den großen europäischen Pilgerstätten und erst recht „übers Meer“ nach Palästina konnte nur antreten, wer von Haus aus mobil, gesund und wohlhabend genug dafür war. Dementsprechend begaben sich vornehmlich Fürsten und Adelige, Angehörige des höheren Klerus und der städtischen Oberschichten auf Pilgerreisen. Sie entschlossen sich meist individuell dazu, vereinigten sich aber doch zu kleineren Gruppen, schon der Sicherheit wegen. Die Eingebundenheit der Wallfahrt in liturgische Feiern zu Beginn, am Wallfahrtsziel und nach dem Abschluss kehrte in abgewandelter Form im förmlichen Ritual des Pilgersegens wieder: Der Pilger fand sich zur Erlangung der Erlaubnis und Segnung in seiner zuständigen Kirche ein und erhielt neben dem Reisesegen meistens auch Pilgerstab und -tasche – der Jerusalemfahrer „nahm das Kreuz“ wie ehemals die Kreuzfahrer – und nach seiner Rückkehr verrichtete er in seiner Heimatkirche ein Dankgebet. (Vgl. den Reisebericht des Dominikanerbruders Felix Faber in » J. SL Singen und Pilgern) Während der Reise begleiteten ihn weltliche wie kirchliche Schutzbestimmungen. Als Handzettel oder Broschüren verbreitete Pilgerführer empfahlen die besten Routen, etwa ein Liber Sancti Jacobi aus dem 12. Jahrhundert für die Reise nach Santiago de Compostela.[17]

Die Motive der Pilger entsprachen weitgehend denen der Wallfahrer, doch konnten Abenteuerlust, der Wunsch, ferne Länder zu sehen, und die Aussicht auf Prestigegewinn zusätzlich eine Rolle spielen. Nicht selten waren Pilgerreisen von Gerichten geforderte Bußfahrten, etwa für Totschlag. So wurde Michael, dem älteren Bruder Oswalds von Wolkenstein, 1430 von einem Sühnegericht eine Bußfahrt nach Rom auferlegt, weil er im Zweikampf einen adeligen Fehdegegner erschlagen hatte.[18] Im Übrigen lockte Rom mit den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus und seit Beginn des 14. Jahrhunderts mit der Einführung von Jubelablässen und einer gut entwickelten Infrastruktur viele Besucher an, die nicht immer aus purer Frömmigkeit kamen. Oswald von Wolkenstein selbst hat Rom 1432 als Mitglied des Begleitschutzes für königliche Diplomaten kennengelernt, dabei aber nicht versäumt, Beicht- und Ablassbriefe zu erwerben.[19] Auch Köln mit seinen Reliquien der Heiligen Drei Könige und Aachen mit der Kultaktion des Schatzkammerschauens aus dem Reliquienfundus Karls d. Gr. hat der Wolkensteiner nicht direkt als Pilgerziele besucht, sondern im Rahmen seiner Reise zu den westfälischen Femgerichten sozusagen mitgenommen.[20] Ähnliches gilt für seinen Besuch beim Apostelgrab in Santiago de Compostela, den er seinen Liedangaben zufolge im Rahmen seiner großen Gesandtschaftsreise durch Westeuropa möglich machen konnte. War das Grab des Heiligen Jakobus am „Ende der Welt“ trotz der beachtlichen Infrastruktur entlang des Jakobsweges Inbegriff eines beschwerlich zu erreichenden Pilgerziels, so blieben Jerusalem und die heiligen Stätten in Palästina für spätmittelalterliche Pilger das Traumziel schlechthin. Nirgendwo sonst konnte nach verbreiteter Überzeugung die imitatio Christi intensiver gelebt werden. Dort dürfte Oswald von Wolkenstein bereits in den Jahren seiner militärischen Ausbildung oder der anschließenden Reisezeit gewesen sein. Jedenfalls präsentiert er sich sowohl in Liedern wie in einem Brief an den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz aus dem Jahr 1426 als Kenner der logistischen Probleme und Sicherheitslücken, die sich während einer der im Frühjahr und Herbst von Venedig ausgehenden Jerusalemfahrten zu Schiff und auf dem Lande ergeben konnten.[21] Die Tatsache, dass der Wolkensteiner alle wichtigen Pilgerziele seiner Epoche gesehen haben will, mag verblüffen, ist aber für einen Adeligen des 15. Jahrhunderts nicht einmalig.

Adelige wurden auch mitgenommen, wenn Fürsten sich nach Palästina begaben: So wählte Herzog Friedrich V. von Österreich (1415–1493) für seine Heilig-Land-Reise 1436 rund 100 mögliche Begleiter aus, von denen etwa die Hälfte die päpstliche Erlaubnis erhielt. Unter ihnen befand sich Veit von Wolkenstein, ein Vetter Oswalds, der sich zeitlebens einer freundschaftlichen Beziehung zum späteren König (als solcher Friedrich III.) erfreuen konnte.[22] Auch Oswald selbst wurde wie erwähnt eingeladen, im Gefolge eines Fürsten, nämlich des Pfalzgrafen, eine Jerusalemfahrt über Venedig als Einschiffungshafen mitzumachen. Dabei spielten neben persönlicher Sympathie auch Oswalds Kenntnisse italienischer Dialekte und die Tatsache, dass er eigene Erfahrungen betreffend eine solche Reise einbringen konnte, sicher eine Rolle. Jedenfalls dienten Pilgerreisen auch dem Knüpfen und Wahren persönlicher Beziehungen.

Religiöse Bruderschaften und Schwesternschaften

Im Gegensatz zu ihren Vorläufern, den vornehmlich mönchischen Gebetsverbrüderungen zum Totengedächtnis und gegenseitiger Gebetshilfe, waren die religiösen Bruderschaften und Schwesternschaften des Spätmittelalters (confraternitates) ein für Städte und Märkte charakteristisches Phänomen. Als kirchlich anerkannte und – sofern genehmigt – vom Kirchenrecht privilegierte Vereinigungen waren sie ähnlich wie Zünfte und Gilden organisiert. Genossenschaftlich widmeten sie sich Werken der Frömmigkeit und Nächstenliebe, das heißt dem Gebet und Totengedächtnis, intensivem Gottesdienstbesuch, Bußwerken und sozial-karitativen Diensten, etwa der Krankenpflege, der Obsorge für Pilger und dem Begräbnis von Armen. Ihre Gebetsverpflichtungen waren an bestimmte Kirchen, Kapellen oder Altäre, oft an städtische Mendikantenklöster gebunden. Sie nahmen gemeinschaftlich an Messen, Andachten, religiösen Umzügen und Wallfahrten teil. Sie pflegten besondere Andachtsformen wie Eucharistie- und Marienverehrung, Passionskult und den Kult regional oder beruflich bevorzugter Heiliger.

In der Grafschaft Tirol waren alle diese Heiligen bereits im Spätmittelalter zur Ehre gelangt, als Patrone von religiösen Bruderschaften ausgewählt zu werden.[23] Am häufigsten schlug sich in Bruderschaftsnamen die vielgestaltige Marienverehrung nieder: Unserer Lieben Frau allgemein, aber auch Mariä Geburt, Mariä Reinigung, Mariä Himmelfahrt, den sieben Freuden Mariens, der Schmerzhaften Mutter und Maria von allen Gnaden waren dort bereits vor 1500 Bruderschaften gewidmet. Der Eucharistieverehrung galten die Fronleichnamsbruderschaften des 15. Jahrhunderts in Bozen und Brixen; sie spielten bei Prozessionen, besonders der am „Antlastag“ (Fronleichnamstag), eine gebührende Rolle, begleiteten aber auch Versehgänge. Vereinigungen, die der Idee der christlichen Brüderlichkeit mit Leistungen für die Gesellschaft dienen wollten, etwa mit Pilger- und Fremdenfürsorge, Krankenpflege und Totenbestattung, traten als bedeutende Organisationsformen im spätmittelalterlichen Sozialleben hervor. Hier ist für Tirol die 1386 gegründete Bruderschaft St. Christoph am Arlberg zu nennen. Sie hat mit Hospiz und Kapelle am Arlbergpass, mit Gaststube und Schlafräumen sowie mit Mitgliedern, die sich auf die Suche nach Verirrten, Übermüdeten und Kranken begaben, manchem Reisenden und Pilger geholfen. Ihre Mitglieder und Spender trugen sich mit ihren Wappen in Bruderschaftsbücher ein, die als heraldische Kostbarkeiten gelten.

Zur Unterstützung der Kranken, Alten und Notleidenden gab es „Elendsbruderschaften“, etwa in Innsbruck und Kaltern, vor allem aber die „Laienbruderschaft“ in Bozen, Brixen, Innsbruck und Bruneck, um wieder auf Tirol als Fallbeispiel zu verweisen. Am besten bekannt ist dank ihrer umfangreich überlieferten Archivalien[24] die Brixner Laienbruderschaft zum Heiligen Geist, eine Einrichtung für Bürger und Einwohner der Stadt, die wechselseitige Aufmunterung durch Gebet, Unterstützung der Armen, Pflege von Kranken, Bestattung von Toten und Gebet für deren Seelenheil leistete. Die Bruderschaft bestand bereits um 1309 und vermehrte ihren von einem Pfleger verwalteten Besitz durch Spenden Beitrittswilliger. 1348 erbaute sie ein neues Spital, das im Gegensatz zum älteren „Unteren Spital“ des Domkapitels als „Oberes Spital zum Heiligen Geist“ bezeichnet wurde und wie die meisten mittelalterlichen Hospitäler außerhalb der Stadtmauer lag. Dieser Laienbruderschaft trat 1409 Anna Hausmann, ledige Tochter des Brixner Schulmeisters Hans Hausmann, Geliebte und Fehdegegnerin Oswalds von Wolkenstein, mit einer Stiftung bei und erkaufte sich somit ein würdiges Begräbnis sowie einen ewigen Jahrtag am Maria Magdalenen-Tag.[25]

Flagellanten oder Geißler

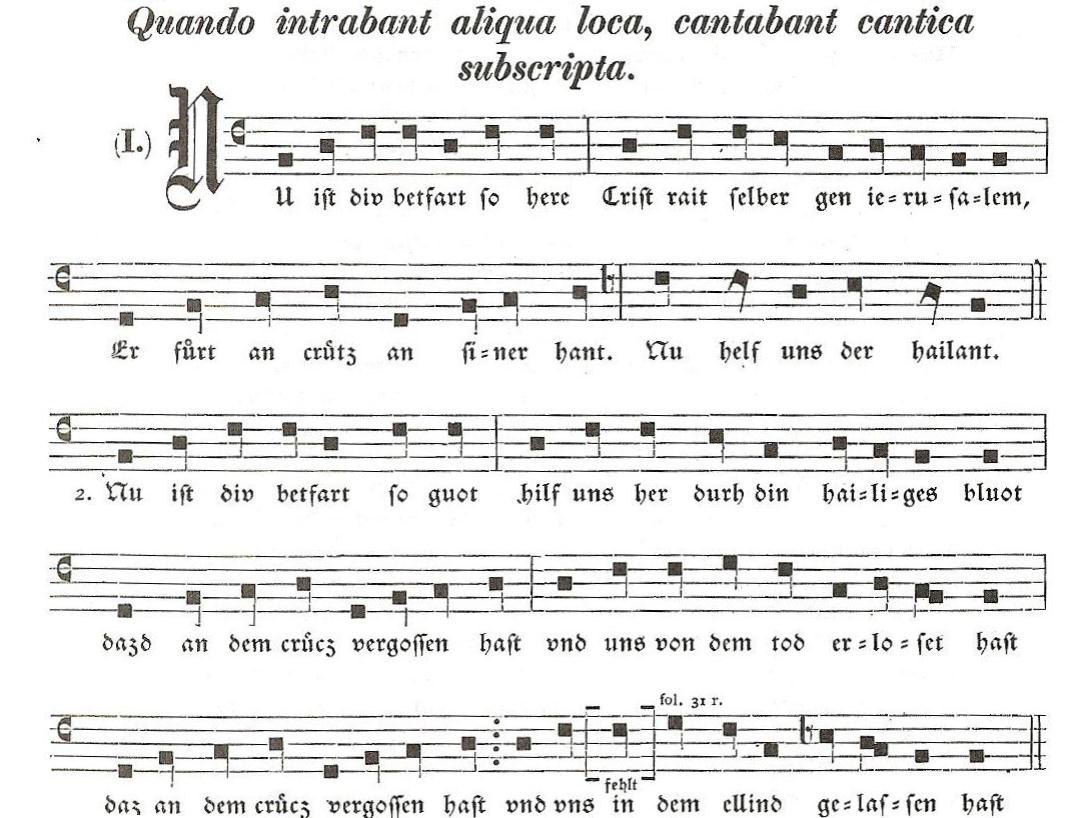

Als Bruderschaften waren auch die Flagellanten organisiert, die seit etwa 1260 von Seuchen, ökonomischen Krisen und eschatologischen Ängsten getrieben, zunächst in Kommunen Mittel- und Oberitaliens, später auch in Mittel-, Ost- und Westeuropa rituelle Selbstgeißelungen in Kirchen und auf Prozessionen praktizierten. Von Geistlichen betreut, hatten sie Zulauf aus allen Bevölkerungsschichten. Mit ihrem jeweils dreiunddreißigeinhalb Tage dauernden blutigen Ritual sollte die Geißelung Christi vergegenwärtigt und damit ein Aufschub des nahenden Jüngsten Gerichts sowie die Abwendung drohender Gefahren, etwa von Hungersnöten oder Seuchen, erreicht werden. Ihre Umzüge waren von Gebeten und Gesang begleitet, zudem ließen sie einen vom Zorn Gottes berichtenden und zur Buße aufrufenden „Himmelsbrief“ verlesen. Die volkssprachigen Lieder der Geißler (Lauda, Leis, Rufzeile) sind zum Teil erhalten. Vgl. die Notenbeispiele Nu ist diu betfart und Nu tret herzuo:

Kritik am kirchlichen Monopol der Heilsvermittlung, etwa durch Ansprüche auf Laienpredigt und -beichte, nicht etwa ihre masochistisch anmutenden Praktiken, brachte sie in Häresieverdacht, was entsprechende Repressalien und Verbote zur Folge hatte. Die immer wieder aufflackernde Bewegung hatte auch in Tirol ihre Anhänger: Geißler sind in Bozen, Innichen und Sillian sowie in ladinisch bewohnten Gebieten, etwa Buchenstein und Cortina d’Ampezzo, als Bruderschaften bei Prozessionen nachweisbar.[26]

Beginen und Begarden

Vorwiegend in Städten lebten jene frommen Frauen (mulieres religiosae), die eine Lebensform zwischen Laien- und Ordensstand suchten: Gemeinschaftlich, aber ohne approbierte Regel, zu Armut, Keuschheit, Askese und Gebet verpflichtet, aber ohne Gelübde, karitativ besonders in der Krankenpflege engagiert, ihren Unterhalt durch Handarbeit erwerbend, aber auch von eingebrachten Spenden oder Stiftungen lebend, haben die Beginen vom Raum des heutigen Belgien ausgehend vor allem in West- und Mitteleuropa eine beeindruckende Rolle gespielt. Wie die Anhänger der allgemeinen Armutsbewegung im 12. und 13. Jahrhundert oder Büßergemeinschaften und Bruderschaften im Spätmittelalter suchten sie eine ständisch unabhängige religiöse Lebensform in der Nachfolge Christi. Zugleich galten ihre Gemeinschaften als materielle und geistige Versorgungsmöglichkeit für vornehmlich bürgerliche Frauen, die unter Leitung einer Vorsteherin nach jeweiligen Hausstatuten in eigenen Beginenhäusern lebten und eine für ihre Stadt nicht unerhebliche wirtschaftliche Aktivität entwickelten, vor allem im Textilgewerbe. Beginen suchten Selbstheiligung durch Gebet, Kontemplation und Arbeit sowie kirchliche Betreuung durch Vertreter des Welt- und Ordensklerus. Obwohl sie nicht zu Kritik an der kirchlichen Hierarchie tendierten, sich kaum für subtile theologische Probleme interessierten und nur ein schlichtes, am Evangelium ausgerichtetes Leben anstrebten, gerieten sie mancherorts unter den Druck der städtischen, staatlichen oder kirchlichen Obrigkeiten, so dass sich zahlreiche Beginenkonvente den dritten Orden der Mendikanten anschlossen oder eine sonstige approbierte Regel, etwa die der Augustiner Chorherren, übernahmen. – Vor allem wurden ihre männlichen Pendants, die Begarden, von Obrigkeiten verdächtigt, den Häresien der Armutsbewegung, der Sekte der Brüder und Schwestern des freien Geistes oder den Lollarden nahe zu stehen, was heftige Verfolgungen auslöste.

Obwohl Beginen nicht ausgerechnet in Tirol zu vermuten sind, gab es solche im 15. und 16. Jahrhundert nachweislich in Bruneck: 1431 übergab Anna, wohlhabende Witwe des Heinrich Schidmann von Bozen, „den frumen Schwestern in daz schwester haws gen praunekg gelegen in ober dorf vor der stat“ eine beachtliche Geldsumme, damit diese Gott umso besser dienen mögen, ihren Lebensunterhalt haben und ihr Haus renovieren können. Sollte das Schwesternhaus geschlossen werden, fällt die Spende an das Heilig Geist-Spital von Bruneck.[27] Dass es sich bei den „frommen Schwestern“ in Bruneck tatsächlich um Beginen gehandelt hat, bestätigt 1502 der Brixner Bischof Melchior von Meckau, der sie „Begutten, vulgo petschwestern“ oder „Beguinen“ nennt, ihnen Regeln gibt und sie verpflichtet, bei Bedarf Krankendienst zu leisten.[28]

Devotio Moderna – Schwestern und Brüder vom gemeinsamen Leben

Eine neue, „heutige Frömmigkeit“ wünschte sich der Patriziersohn Geert Groote aus Deventer (1340–1384) nach seinem Umkehrerlebnis infolge einer schweren Erkrankung. Er hatte lange in Paris wie anderorts studiert und einträgliche Kanonikate sammeln können, bevor er zu den Karthäusern bei Arnheim ging, um in diesem religiösen Vorbildorden seiner Zeit neue Ideale vom gemeinsamen Leben in der Nachfolge Jesu zu entwickeln: Nicht ekstatische mystische Gottesvereinigung oder lebensfremde scholastische Spekulation, sondern Suche nach dem einfachen Weg zu Gott durch Betrachtung des Lebens Jesu und Arbeit in Demut und Armut, dazu ein Zusammenleben wie in der Urkirche waren seine Leitbilder. Er überließ sein Haus in Deventer frommen Frauen, die unter Leitung einer Meisterin ein klösterliches Leben führen und sich mit eigener Arbeit ernähren wollten. Daneben begründete er ähnliche Häuser für Männer, Kleriker und Laien, die auf die üblichen Standes- und Ordensprivilegien verzichten und ohne Habit, Gelübde und Klausur unter einem Rektor ihre Frömmigkeit entfalten sollten. Intensive Lektüre zur individuellen Erbauung und gegenseitigen Ermunterung, Meditation anhand von selbst exzerpierten Merksätzen, schriftliche Gewissenserforschung und vor allem das Abschreiben von religiösen Texten wurde in diesen Häusern besonders gepflegt.[29]

Wohl inspiriert von den Kartäusern – in Tirol war es die Kartause Schnals, die durch das Abschreiben von Büchern bekannt wurde – wollten die Vertreter der neuen Frömmigkeit mittels ihrer Kopierarbeit selbst an volkssprachlicher geistlicher Lektüre und gleichzeitig an deren Verbreitung teilhaben. Der Anteil der Devotio Moderna an der Buch- und Lesekultur des Spätmittelalters ist bedeutend, zumal sich diese Frömmigkeitsbewegung rasch von den Niederlanden nach Deutschland, Frankreich und Spanien ausbreitete. Auch im österreichischen Raum ist ihr Gedankengut spürbar geworden. Sie förderten volkssprachliche Lesetexte: vor allem Erbauungs- und Visionsliteratur, Viten Jesu und Mariens, katechetische Unterweisungen sowie Lieder in Hymnen- und Sequenzenform. Sie rechneten mit dem lesenden Laien, der gehorsam gegenüber der Kirche, aber nicht ohne Eigeninitiative religiöse Bücher zur Hand nimmt und selbständig mit den Texten umgehen kann.

Der lesende Laie

Wer sich in Tiroler Archiven nach Überresten religiöser Literatur aus Bibliotheken von spätmittelalterlichen Laien umsieht, stößt auf eben diese Art von neuer Frömmigkeit. So ließen sich einige Tiroler Adelsfamilien wie die Herren von Freundsberg Erbauungsbücher zusammenstellen, die als Vorläufer der späteren Hauspostillen gelten können.[30] Sie enthalten ganze Partien aus dem im Spätmittelalter weit verbreiteten „Büchlein der ewigen Weisheit“ des Dominikaners Heinrich Seuse (gest. 1366), der eine intensive Imitatio-Christi-Mystik vertrat, ferner Darstellungen der Leiden Christi, Darlegungen über Tugenden und Laster sowie Messerklärungen. Besonders aufschlussreich bezüglich der religiösen Einstellung seines Auftragsgebers ist der später so genannte „Tiroler Christenspiegel“, den sich Georg von Gufidaun um 1400 im Augustiner Chorherrenstift Neustift zusammenstellen und schreiben ließ. Dort wird pragmatisch auf den Nutzen der Zuwendung zu Gott hingewiesen: „Wie vil des nutzes ist, der an vnsres herren minne leit, das mag niemant erzelen“. [31] Georg von Gufidaun bedurfte dieser Anleitung. Als Mitglied einer Familie von raubeinigen Landadeligen, ebenso machthungrig, rechthaberisch und streitsüchtig wie die Herren von Wolkenstein oder Freundsberg, gleichzeitig als Hochstiftsadeliger im Dienst des Brixner Bischofs auf Karriere bedacht, war Nützlichkeit für ihn ein Argument, das ihn veranlassen konnte, weitere schriftliche Ermahnungen anzunehmen: Er solle viel beten, denn „Swer petet, der raunt mit gote“ (wer betet, unterhält sich mit Gott), andächtig soll er die Messe hören, den Priester als Boten Gottes und Arzt der Seele anerkennen, er soll seine Tugenden pflegen und seine Laster meiden, sich um Lossprechung von seinen Sünden bemühen, geistlichen Frieden suchen, Christus nachfolgen, Gott lieben und Trost bei der Gottesmutter suchen. Nicht weniger beachtenswert ist das um 1500 in Gufidaun oder Brixen entstandene „Stundenbuch der Veronika von Neidegg“, verheiratete Welsperg und Thun.[32] Es enthält deutschsprachige Meditationstexte und Gebete, etwa ein als „Testament“ deklariertes, betont individuelles Glaubensbekenntnis, ferner ein „kosperlich gepet von vnser lieben frawen“ – wer immer das täglich andächtig spreche, dem werde von der schmerzenreichen Mutter des Erlösers und Trösterin aller Betrübten, gewährt, worum er bitte.

Oswald von Wolkenstein, ein frommer Laie?

Die Frage, ob auch Oswald von Wolkenstein ein auf ihn persönlich zugeschnittenes Haus- oder Gebetbuch für fromme Laien besessen hat, entzieht sich der Forschung, da von der Wolkensteinischen Bibliothek nichts überliefert ist. In Anbetracht seiner engen Beziehungen zu den Augustiner Chorherren von Neustift und erst recht angesichts der Fülle von geistlichen Themen und Motiven, die er in seinen Liedern ausbreitet, ist schwerlich anzunehmen, dass er seine Kenntnisse nur aus Predigten, bildlichen Darstellungen, mündlichen Unterweisungen und Passionsspielen bezogen hat. Er war vermutlich ein intensiv lesender, nachweislich ein selbst formulierender frommer Laie mit teils archaischen, teils für seine Zeit hochaktuellen Ansichten. Dem Mystischen, Spekulativen, gelehrt Theologischen ist er ausgewichen, das verbindet ihn mit der Devotio Moderna. Dass seine geistlichen Lieder – oft mit fließenden Übergängen ins Weltliche – mehr als ein Viertel seines Gesamtwerks ausmachen, wird in der wissenschaftlichen Literatur gern vernachlässigt, obwohl der Autor diesen für ihn persönlich wesentlichen Teil seines Schaffens zumindest in der » „Innsbrucker Handschrift“ (B) – ansatzweise auch schon in der » „Wiener Handschrift“ (A) – zusammengerückt und demonstrativ an den Anfang gesetzt hat. (Vgl. auch » B. Oswalds Lieder)

Sein breites Spektrum an geistlichen Themen, teils im autobiographischen Kontext, teils in der geistlichen Liedtradition – etwa des Mönchs von Salzburg – vorgetragen, entzieht sich einer durchgehenden Kategorisierung: Da finden sich geistliche Tagelieder neben Tischsegen, Gottespreis, Sündenkatalog und Beichtspiegel, Passionslied, Marienlieder in komplexer Variationsbreite und vor allem eine ansehnliche Gruppe von erbaulich-didaktischen Reflexionsliedern, die Gottesfurcht und Weltabsage, Teufels- und Todesangst oder Altersklage mit einem Aufruf zur Umkehr und Glaubenshoffnung verbinden.[33] Vom geistlichen Inhalt her eher schlicht und wenig interessiert an einer Gebrauchsfunktion sucht Oswald von Wolkenstein die ausgefallene literarische Qualität: eigenwillig, subjektiv, eindringlich und punktuell biographisch konkretisiert. „Ich Wolkenstein“ ist sozusagen sein eigenes Exempel.

Ob der historische Oswald von Wolkenstein geeignet ist, für den frommen Laien seiner Zeit zu stehen, kann manchen Bedenken zum Trotz eindeutig bejaht werden. Dieser zwar in Gottesfurcht, aber doch zum Krieger erzogene Adelige, zeitlebens in Rechtshändel und Fehden verstrickt, auf weltliche Karriere und Vermögensgewinn bedacht, hat alle Frömmigkeitsformen seiner Standes- und Zeitgenossen mitgetragen: Seine Verehrung der Gottesmutter offenbart er in zahlreichen, die gesamte Bandbreite dieser Liedtradition umfassenden Marienliedern. Mit einer Reihe von Stiftungen, unter denen das St. Oswald-Benefizium im Brixner Dom mit zwei Messpriestern seine Vermögensverhältnisse im Grunde überstieg, hat er sich bei kirchlichen Institutionen seiner Heimat beliebt gemacht. Er war Mitglied von genossenschaftlichen Einungen, die dem Totengedächtnis verpflichtet, und von Orden, die dem Glaubenskrieg gewidmet waren. Er ging auf Wallfahrten und besuchte alle berühmten Pilgerstätten seiner Epoche. Er beteiligte sich trotz seines hinderlichen Augenschadens an Preußenfahrten und am Hussitenkrieg. In Glaubensfragen ließ er seinen Adelsstolz beiseite. Er versuchte sogar, vergangene Ungerechtigkeit durch Spenden an Ortskirchen wieder gut zu machen. Nicht zuletzt betrachtete er sich selbst, wie sein Brixner Stifter- und Gedenkstein von 1408 illustriert, als „christlichen Ritter“ im Dienst der Glaubensgemeinschaft.[34]

[1] Schreiner 1992b, 1–13.

[2] Schreiner 1992b, 13–26; 27–41.

[3] Machilek 1992, 157–189.

[5] Rubin 1992, 309–318.

[6] Hofmeister-Winter 2001, 347–350, fol. 131v–132v.

[7] Ein Fronleichnamsspiel steht in der „Neustifter-Innsbrucker Spielhandschrift“ des Augustiner-Chorherrenstifts Neustift (» A-Iu Cod. 960, fol. 51r–59r); vgl. Thurnher/Neuhauser 1975. Allerdings wurde diese aus Thüringen stammende Handschrift in Tirol nicht praktisch verwendet.

[8] Brückner 1992, 18.

[9] Hofmeister-Winter 2001, 317, fol. 115v.

[10] Hofmeister-Winter 2001, 319, fol. 117r. Diese wohl realistische Befürchtung hat inhaltliche Gemeinsamkeiten mit dem Salzburger Spottlied „Die Pinzgauer wollten wallfahrten gehn; sie täten gerne singen, sie konntens nit gar schön“ (um 1800 entstanden).

[11] Hofmeister-Winter 2001, 317, fol. 116r.

[12] Hofmeister-Winter 2001, 304–311, fol. 109r–112v.

[13] Hofmeister-Winter 2001, 309, fol. 111v/112r.

[14] Hofmeister-Winter 2001, S. 307, fol. 110v.

[16] Stürz 1978, 43–60.

[17] Ohler 1986, 282–298.

[18] Schwob 2007, 66–68.

[19] Schwob/Schwob 1999-2013, Nr. 233.

[20] Schwob 2009, 17–28.

[21] Schwob/Schwob 1999–2013, Nr. 163.

[22] Schwob/Schwob 1999–2013, Nr. 377.

[23] Hochenegg 1984, Listen, passim.

[24] Bestände im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, Südtiroler Landesarchiv Bozen, Diözesanarchiv Brixen.

[25] Schwob 1989, 291–326.

[26] Hochenegg 1984, 226–227.

[27] Pfarr- und Dekanatsarchiv Bruneck, Or. Perg. Urk. 1431 Oktober 2.

[28] Sinnacher 1830, 486–487.

[29] Angenendt 1997, 77–79.

[30] Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, FB 32040.

[31] Wielander 1959, 3–88, Zitate; 86, 3.

[32] Bibliothek des Priesterseminars Brixen, Cod. F/5 (149).

[33] Spicker 2007, 86–118.

[34] Andergassen 2011, 77–79.

Adler/Koller 1900 | Honemann 1992 | Rapp 1992 | Rüthing 1992 | Schwob 1987 | Schwob 1992 | Weiler 1992

Empfohlene Zitierweise:

Ute Monika Schwob: „Formen der Laienfrömmigkeit“, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich <https://musical-life.net/essays/formen-der-laienfroemmigkeit> (2016).