Organisten und Kopisten

Der Wiener Codex 5094

Der Codex 5094 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien (» A-Wn Cod. 5094)[1], eine kanonistische Sammelhandschrift aus dem zweiten und dritten Viertel des 15. Jahrhunderts enthält als Anhang eine Anzahl von Musikstücken, ein buntes Repertoire, das von geistlichen Gesängen wie Ordinariumsmelodien und Hymnen bis zu Chansons von Du Fay reicht. Zur Herkunft und Geschichte der Handschrift vgl. » K. A-Wn, Cod. 5094: Souvenirs aus einem Wiener „Organistenmilieu“.[2] Dieser Musikanhang besteht aus mehreren Teilen, von denen die meisten älter sein dürften als die Handschrift selbst; einige dieser Teile stammen höchstwahrscheinlich aus Wien bzw. der Diözese Passau. Bemerkenswert ist die Vielfalt an Notationen. Wohl kaum eine musikalische Quelle aus dem 15. Jahrhundert dürfte auf vergleichbar engem Raum ein derartiges Spektrum bieten wie der Codex 5094: Buchstabennotation ist ebenso vertreten wie Choralschrift (Hufnagel- und Quadratnotation), es findet sich eine Orgeltabulatur (» C. Die Überlieferung der Musik für Tasteninstrumente (1400–1520)), des Weiteren Beispiele für die diversen Möglichkeiten, cantus fractus (ursprünglich einstimmige, mitunter auch mehrstimmig gesetzte liturgische Gesänge, die von Haus aus Rhythmus tragen: vgl. » A. Rhythmischer Choralgesang) zu notieren. Mit dem gemischten Repertoire wechseln die Notation und die Schreiberhände, Pragmatik herrscht vor, die kodifizierten Regeln der Mensuralnotation spielen eine eher geringe Rolle.

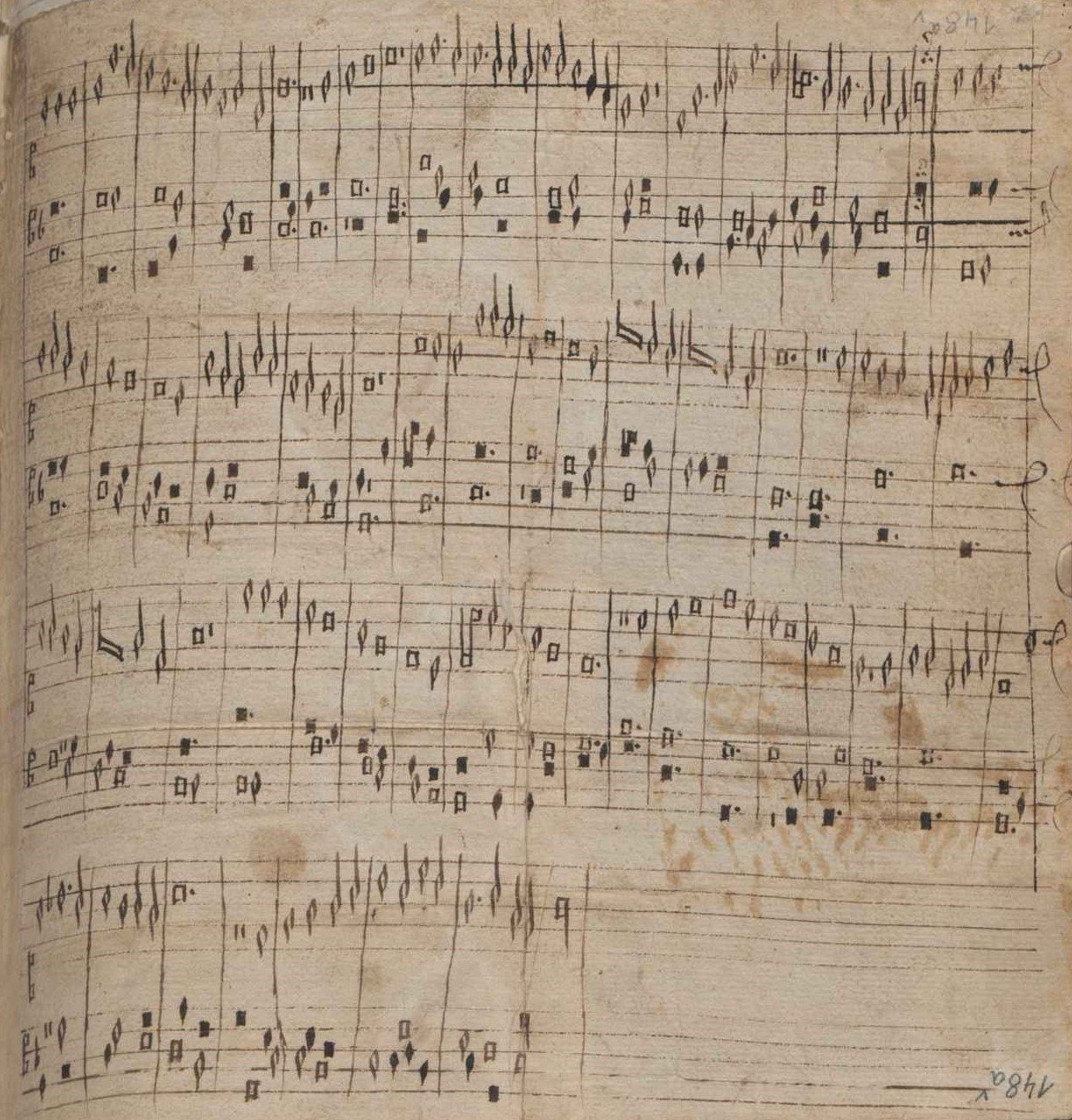

Du Fays Chanson Ce jour le doibt als Partitur in A-Wn, Cod. 5094

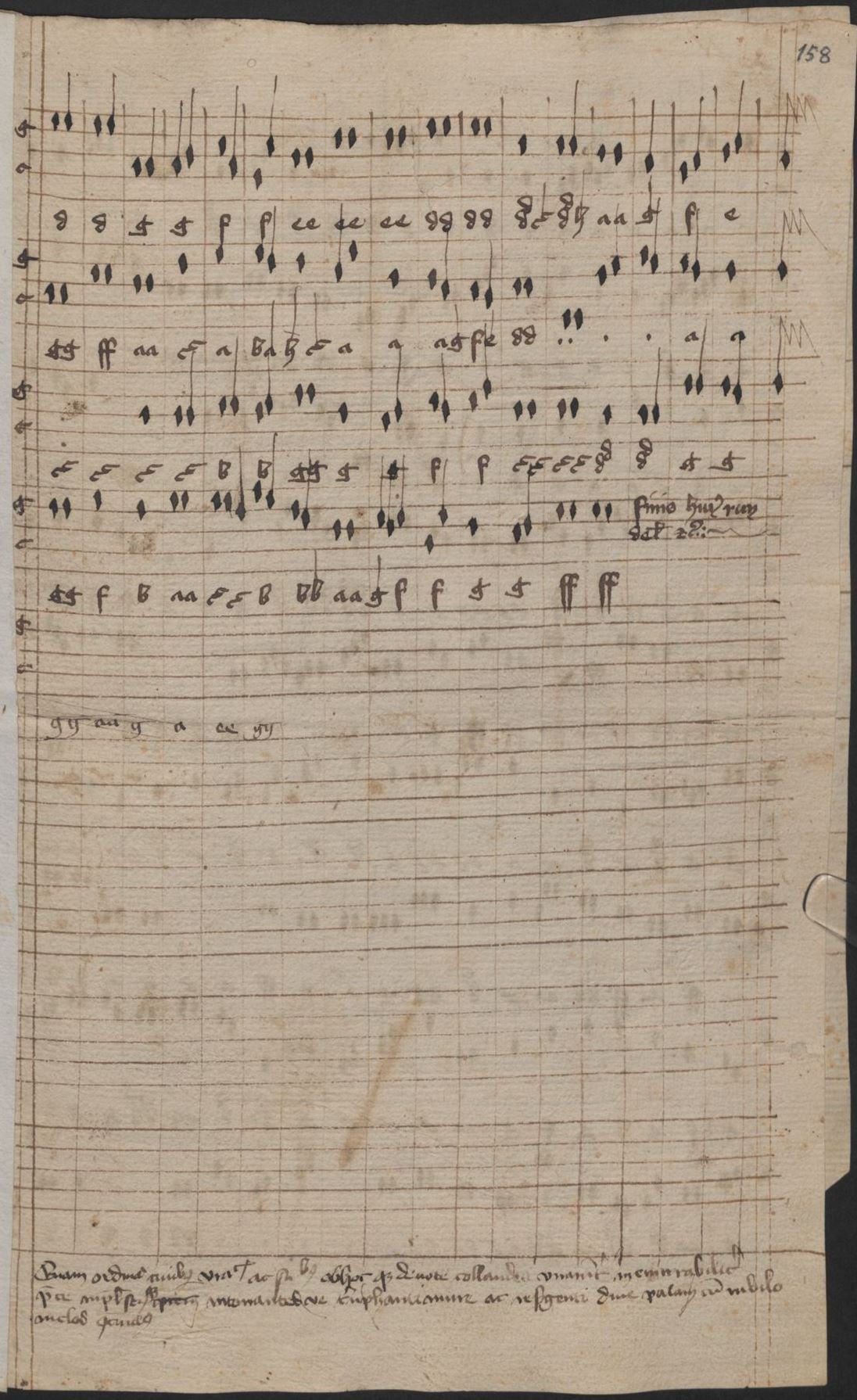

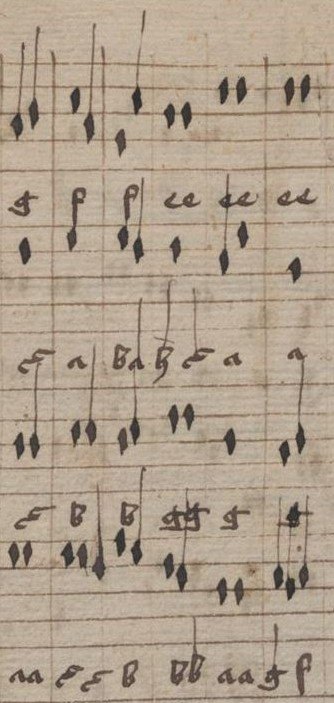

Fol. 148bis v von » A-Wn Cod. 5094 enthält Guillaume Du Fays Chanson Ce jour le doibt, die wohl etwas später als die anderen Stücke[3] von einem offenkundig geübten Notenschreiber eingetragen wurde, wie der Schriftduktus verrät. Das Stück ist hier allerdings nicht in der Weise aufgezeichnet, die im 15. Jahrhundert zu erwarten wäre, nämlich in hintereinander geschriebenen Einzelstimmen. Stattdessen haben wir eine Partitur vor uns (» Abb. Ce jour le doibt).

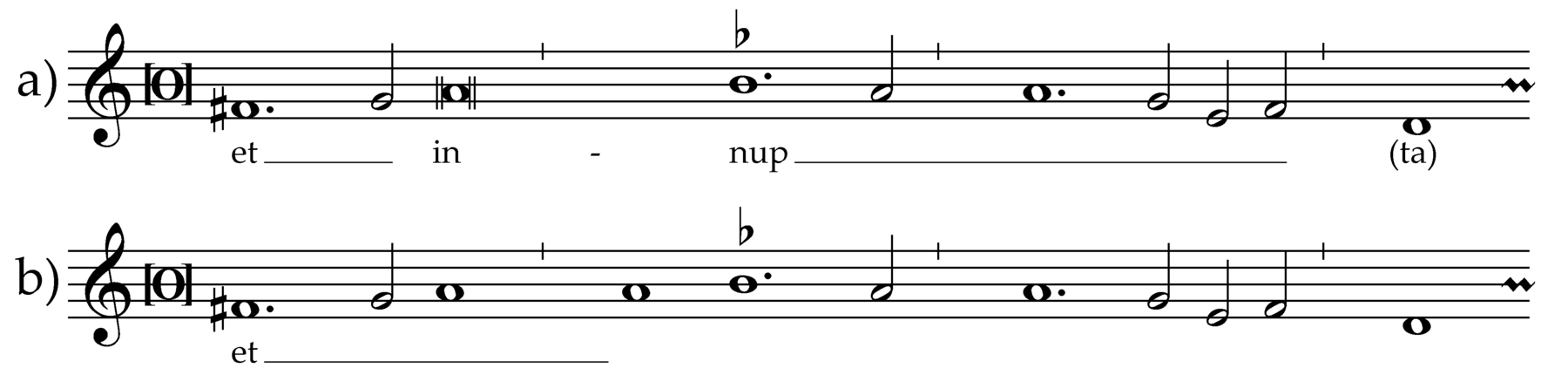

Die drei Stimmen sind in zwei Systemen notiert: Die hier untextierte, normalerweise texttragende Oberstimme in raschen Notenwerten steht in der oberen Zeile, unten sind der Tenor in hohlen Noten und der Contratenor schwarz aufgezeichnet. Ins Auge springen vor allem auch die Taktstriche. Wenn man von den wenigen Ligaturen (die jeweils den Wert zweier Semibreven, das heißt ganzer Noten haben) und der nicht stets exakten rhythmischen Zuordnung der Notenwerte zueinander absieht, haben wir im Grund genommen eine moderne Partitur vor uns (» Notenbsp. Ce jour le doibt).

Vergleicht man die Wiener Überlieferung mit den zwei konkordanten, jeweils chorbuchartigen Aufzeichnungen der Handschriften » GB-Ob Can. misc. 213 (fol. 79r) und » I-TRbc 87 (fol. 137v), dann fallen einige wichtige Details auf: So gibt es „in der Wiener Quelle geringfügige, aber dennoch beachtenswerte rhythmische Veränderungen.“[4] In T.12-14 wird durch die Versetzung einer Pause eine kurze Phrase verschoben. Insbesondere werden in der Wiener Partitur die in beiden anderen Quellen vorhandenen langen Ligaturen (Notenzeichen, die jeweils mehrere Töne beinhalten) der Unterstimmen zu Einzelnoten aufgelöst; außerdem werden Notenwerte, die jeweils länger als eine Mensur dauern, so aufgeteilt, dass die Werte innerhalb der Mensur, also innerhalb des durch die Taktstriche vorgegebenen Raumes, Platz finden. (Vgl. » Notenbsp.♫ Ce jour le doibt, T. 2-3, 5-6, 9-12, 13-14).[5] Die rhythmischen Varianten der Oberstimme lassen sich teilweise in den Kadenzfloskeln beobachten, bei denen im 15. Jahrhundert eine gewisse Freiheit herrscht. Ferner könnte es sein, dass die Vorlage für die Partitur nicht eine Quelle mit französischem Originaltext war, sondern eine (heute verlorene) Umtextierung in lateinischer Sprache. Sollte der neue Text hinsichtlich der Silbenzahl vom ursprünglichen Text abgewichen sein, dann wurde zwangsläufig ein Aufspalten oder Zusammenziehen von Notenwerten erforderlich, um den Text unterbringen zu können.

Der Schreiber der Partitur von Ce jour le doibt weicht von von den damaligen Regeln der Mensuralnotation ab. Normalerweise ist den Notenzeichen in der Mensuralschrift ihr Wert nicht unmittelbar anzusehen. Man hat jeweils die Noten davor und dahinter zu beachten, um den Wert eines bestimmten Zeichens zu erkennen. Im dreizeitigen Metrum, das bei unserer Chanson vorliegt, wird die Brevis (□) normalerweise zu drei Semibreven aufgeteilt, sie kann aber auch den Wert zweier Semibreven haben, z. B. wenn zweizeitiges Metrum (tempus) vorliegt. Und eine Semibrevis (◊) kann unter bestimmten Voraussetzungen ihren Wert verdoppeln, also den Wert einer zweizeitigen Brevis annehmen (» Notenbsp. Mensurale Notenwerte).

Unser Schreiber hingegen geht von einem quasi „modernen“ Denken aus: Jedem Zeichen ist sein Wert aus sich heraus anzusehen. Das bedeutet, dass die Brevis immer nur zwei Semibreven umfasst; soll sie um die Hälfte ihres Wertes verlängert werden, wird sie punktiert. Und schließlich kann eine Semibrevis ihren Wert nicht verdoppeln. (Die Halbierung der Semibrevis erfolgt durch Stielung; dies ist beim vorliegenden Metrum aber auch im mensuralen Denken der Fall.) Die Notation der Partitur ist für uns also problemlos auch ohne Kenntnis der mensuralen Regeln lesbar.[6]

Zweckbestimmung und Schreiber von Ce jour le doibt in A-Wn, Cod. 5094

Die Frage, warum die Chanson Ce jour le doibt in A-Wn Cod. 5094 (fol. 148bis v) als Partitur notiert ist, wurde ausgiebig diskutiert: Frederick Crane spricht von einer Partitur für Tasteninstrumente, verweist auf ähnliche Partituren aus England 100 Jahre später und für die deutschsprachige Region auf die Ileborgh-Tabulatur aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (heute in Privatbesitz),[7] schreibt aber: „There is no reason to believe that the present piece is intended for keyboard, except that it would be easier to read than usual vocal notation, with the parts separate and not aligned.“[8] Theodor Göllner sieht in der Partitur unter Berufung auf den spanischen Theoretiker Juan Bermudo (1555) eine „vorübergehende Phase des Umwandlungsprozesses“ einer Vokalkomposition zu einem Stück für Tasteninstrumente.[9] Und Heinz Ristory, der die vor ihm geäußerten Thesen zusammenfassend referiert hat,[10] sieht das „ständige Aufschlüsseln größerer Werte […] keineswegs allein in einer geplanten Instrumentalverwendung“ und bringt als weiteren Aspekt den Unterricht, die Musiklehre ins Spiel, da „die generelle Tendenz zu rhythmischer Vereinfachung […] didaktische Züge“ habe.[11] Die unterschiedlichen Thesen schließen sich durchaus nicht gegenseitig aus; es liegt ja auf der Hand, dass die Zusammenführung einzelner Stimmen in ein Partitursystem ebenso wie die Umsetzung eines Ensemblestücks auf ein Tasteninstrument dem Lernen wie dem Lehren gleichermaßen dienten.[12]

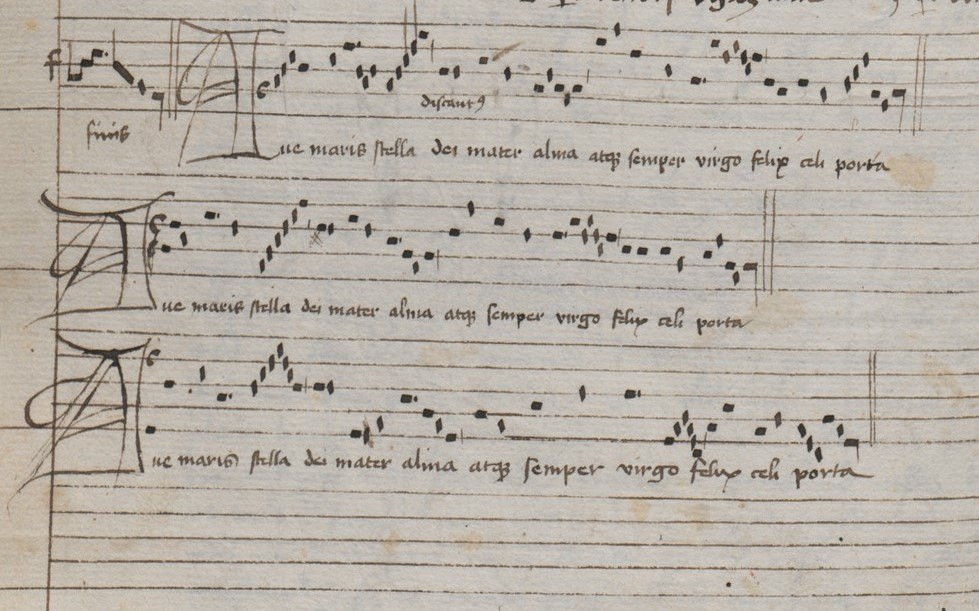

Lange hat man gerätselt, wer sich hinter dem Schreiber der Wiener Partitur von Ce jour le doibt verbirgt. Ein erster Schritt zu seiner Identifizierung gelang Tom R. Ward, als er feststellte, dass der Wiener Schreiber zudem einer der Hauptkopisten des sogenannten Mensuralcodex St. Emmeram der Bayerischen Staatsbibliothek München (» D-Mbs Clm 14274) ist.[13] (» Abb. Que corda nostra). Unser Schreiber hat also nicht nur speziell eine Partitur von Vokalmusik erstellt, sondern er hat auch Vokalmusik in der sonst üblichen Weise in Einzelstimmen notiert. Es wird sich zeigen, dass seine in der Partitur zu beobachtenden notationstechnischen Vorstellungen auch sein Notieren von Vokalmusik beeinflusst haben.

Ian Rumbold bezeichnete den anonymen Schreiber im Emmeramer Codex als „Scribe D“,[14] Peter Wright konnte ihn ausgehend von der Vermutung, dass wir es mit einem Organisten zu tun haben, über ausgedehnte Schriftvergleiche sowie über Wasserzeichenanalysen schließlich als Wolfgang Chranekker identifizieren.[15] Chranekker hat sich in der heute in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien liegenden Handschrift » A-Wn Cod. 3891 am 17. Januar 1441 als Kopist der Sermones von Thomas Ebendorfer namentlich eingetragen; er nennt sich „tunc temporis organista in Sancto Wolfgango“, er war also tatsächlich Organist und zu dieser Zeit in St. Wolfgang am gleichnamigen See tätig. Leider wissen wir nicht mehr über ihn, aber allein schon die Tatsache, dass wir mit dem Schreiber der Wiener Partitur einen Organisten vor uns haben, bestätigt zumindest die Nähe dieser Aufzeichnung zur Orgelmusik.

Wolfgang Chranekker als Kopist von Mensuralmusik im Codex D-Mbs Clm 14274

Chranekker war an der Handschrift » D-Mbs Clm 14274, dem Mensuralcodex St. Emmeram der Bayerischen Staatsbibliothek, als Schreiber beteiligt.[16] Diese Quelle ist eng mit Wien verbunden, da deren Besitzer und Hauptschreiber Hermann Pötzlinger (» G. Hermann Pötzlinger) in Wien studiert hat; im Sommer 1436 immatrikulierte er sich an der Wiener Universität, am 14. April 1439 erhielt er den akademischen Grad eines Baccalaureus.[17] Große Teile dieser Handschrift sind mit Sicherheit um 1440 in Wien entstanden (» E. Wiener Kirchenmusik). Schließlich ist der Codex die Hauptquelle für die Kompositionen Hermann Edlerawers (» G. Hermann Edlerawer), der spätestens seit 1435 in Wien nachweisbar ist und ca. 1439 bis 1449 (oder 1444) als Kantor in St. Stephan tätig war. Den jüngsten Teil dieser Handschrift hat Chranekker geschrieben, nämlich die zweite Hälfte des Faszikels 11, die Faszikel 12 und 13 und schließlich den wohl zuletzt entstandenen, an den Anfang gebundenen Faszikel 1. Aber auch sonst ist im Codex Chranekkers Hand zu beobachten: Mehrmals hat er ursprünglich fehlende Contratenores nachgetragen und diverse fehlerhaft notierte Stellen korrigiert.[18] Nicht nur die Wiener Partitur der Chanson Ce jour le doibt und die Tatsache, dass Chranekker Organist war, sondern auch seine ergänzenden und verbessernden Einträge im Emmeramer Codex zeigen somit, dass wir einen professionellen Musiker vor uns haben, während der Hauptschreiber und Besitzer Pötzlinger vor allem Geistlicher und Lehrer war.[19] Zusammenarbeit, die auf persönliche Bekanntschaft der Schreiber der Emmeramer Quelle schließen lässt, ist auch in anderen Handschriften nachweisbar: » D-Mbs Clm 14955 (ca. 1440) aus Pötzlingers etwa 100 Bände umfassender Bibliothek, der zweite Teil eines Alten Testaments, vereinigt auf fol. 63r die Handschriften von Pötzlinger, Chranekker und diejenige des Schreibers C, eines weiteren Hauptkopisten des Emmeramer Mensuralcodex, der bis heute nicht identifiziert wurde.[20] Die Zusammenarbeit Pötzlingers mit Chranekker und anderen Bekannten beschränkt sich also keineswegs auf die Musik.Chranekkers Vorstellungen von der Notation von Mensuralmusik sind aus seiner Wiener Partitur der Chanson Ce jour le doibt in A-Wn Cod. 5094 (fol. 148bis v) ersichtlich: Dort denkt er konsequent in absolut lesbaren Notenzeichen; der Wert eines Notenzeichens ist aus sich heraus erkennbar, während bei der zeitgenössischen Mensuralnotation das Umfeld eines jeden Zeichens zu berücksichtigen ist. Seine Einträge im Emmeramer Codex gehen in dieselbe Richtung. Hier hat die Brevis auch im perfekten Tempus (einem dreizeitigen Metrum) in aller Regel den Wert zweier Semibreven; soll sie drei Semibreven umfassen, dann wird sie punktiert, was im mensuralen Denken ja nicht vorgesehen ist.[21] Peter Wright hat darüber hinaus gezeigt, dass das bei der Partitur zu beobachtende Aufteilen längerer Notenwerte zu kürzeren auch im Mensuralcodex zu beobachten ist.[22] Dies geschieht nicht nur dann, wenn es eventuell damit zu tun haben könnte, dass ein anderer Text als der originale mit abweichender Silbenzahl das Aufspalten von Werten erzwingt, sondern auch dann, wenn der originale, auch aus anderen Quellen bekannte Text verwendet wird.[23] Schließlich – und das ist wesentlich – gibt es den Fall, dass längere, über die Mensurgrenzen hinausgehende Notenwerte so aufgeteilt werden, dass die Werte jeweils innerhalb der Mensur Platz finden: vgl. » Notenbsp. Beata mater (Dunstaple) in D-Mbs Clm 14274.

Exakt diese Situation ist ja für die Partitur von Ce jour le doibt prägend, wo kein einziger Notenwert über die von den Taktstrichen vorgegebenen Grenzen hinausgeht. Analog dazu ist in den von Chranekker geschriebenen Teilen des Emmeramer Codex der sogenannte Divisionspunkt häufig zu beobachten,[24] der „weitgehend die gleichen Eigenschaften wie ein Taktstrich“[25] besitzt. Chranekker setzt ihn meist dann, wenn er eine zweizeitige („alterierte“, das heißt hinsichtlich ihres Wertes verdoppelte) Semibrevis notiert. In der Partitur macht er das kein einziges Mal, da er den Wert zweier Semibreven durchgängig als zweizeitige Brevis schreibt. Im Mensuralcodex jedoch ist er in dieser Hinsicht nicht wirklich konsequent. Wo aber die Semibrevis zweizeitig zu lesen ist, setzt er dahinter einen Punkt; damit ist klargestellt, dass die Note bis zum Ende der Mensur auszuhalten ist.

Es zeigt sich also, dass Chranekker auch beim Notieren von Vokalmusik sein aus der Partitur bekanntes System aufgreift, absolut aus sich heraus verständliche Zeichen zu setzen – wobei er freilich nicht durchgängig konsequent vorgeht. Der Grund dafür mag darin liegen, dass er beim Kopieren von Vokalmusik dann doch in gewisser Weise von seinen Vorlagen beeinflusst bleibt. „Sein“ Notationssystem wendet er offenbar erst dann vollständig an, wenn er ein Stück in das andersgeartete Medium der Partitur umschreibt. Wie wenig konsequent er beim Kopieren von Vokalmusik verfährt, zeigt eine Stelle aus einem anonymen Salve regina (fol. 147v-149r); an ein und derselben Stelle setzt er in den beiden unteren Stimmen jeweils zweizeitige Semibreven mit Divisionspunkt, in der Oberstimme hingegen verwendet er eine zweizeitige Brevis.[26]

Der Umgang mit Notation: regionale Tendenzen

Wolfgang Chranekker ist nicht der einzige Kopist, der vom kodifizierten System der Mensuralnotation abweicht. Andere Schreiber, etwa der Besitzer und Hauptschreiber des Emmeramer Codex (» D-Mbs Clm 14274) Hermann Pötzlinger, zeigen gelegentlich ähnliche Tendenzen. Pötzlinger orientierte sich aber vermutlich an seinen Vorlagen und übernahm den Notationsstil, den er jeweils vorfand. Denn erstens wendete er verschiedene Notationssysteme an (die Notation wechselt mit der Herkunft und damit mit dem Stil der Stücke), und zweitens war er wohl kein Musiker, kein Fachmann im engeren Sinn. Daraus resultiert, dass er seine Vorlagen wohl mehr oder weniger unkritisch abschrieb. Aber auch bei anderen Schreibern, von denen man wie bei Chranekker weiß, dass sie Musiker waren, findet sich Ähnliches: So enthalten die Codices Trient 90 (» I-TRbc 90, fol. 65v-66r) und Trient 93 (» I-TRcap 93, fol. 94v-95r und fol. 358r-359r) ein Kyrie fons bonitatis von Magister Petrus Wilhelmi de Grudencz,[27] das Wolfgang Chranekker auch in den Emmeramer Codex eingetragen hat (fol. 11v-12r): Es weist Abweichungen von der „regulären“ Mensuralnotation Westeuropas auf, die – wie schon Tom R. Ward bemerkt hat – teilweise auf Einflüsse aus Böhmen zurückgeführt werden können.[28] Auch in den Trienter Überlieferungen dieses Stücks sind diese Eigenarten zu beobachten.[29] Vom Schreiber des Codex Trient 90, dem mit einiger Sicherheit aus München stammenden Johannes Wiser (ca. 1430 – nach 1503?),[30] ist anzunehmen, dass er Musiker war; jedenfalls legt seine Leistung als Kopist nahe, dass er musikalische Bildung besaß.[31] Auch war er vermutlich Organist, wenn er mit jenem „Johannes Organista de Monaco“ identisch ist, der sich im November 1454 an der Universität Wien immatrikuliert hat.[32] Mit Sicherheit kannte er Johannes Lupi (ca. 1410 – vor 04. 04. 1467), der vor ihm am Projekt der riesigen Trienter Notensammlung gearbeitet und die Codices » 87 (Faszikel 1-18) und » 92 (Faszikel 13-22) geschrieben hat. Von Lupi wissen wir eindeutig, dass er Organist war; er ist 1443 als Organist in Trient am Dom belegt. Auch er hat übrigens in Wien studiert (ab 1428) und könnte deshalb Hermann Edlerawer und vielleicht sogar Hermann Pötzlinger noch gekannt haben(» G. Johannes Lupi).

Zu erwähnen bleibt, dass auch die Musiktheorie auf Tendenzen im Notationssystem reagierte; jedenfalls ist eine Passage in einem Traktat aus der Mitte des 15. Jahrhunderts aus einer Handschrift aus dem Kloster St. Blasius in Regensburg (» D-Mbs Clm 26812) sinnvoll nur so zu deuten. Diese Passage bezieht sich auf die Alterierung (die Verdoppelung des Wertes) der Semibrevis, die insbesondere Wolfgang Chranekker aber gerne vermeidet – er schreibt stattdessen lieber eigentlich regelwidrig zweizeitige Breven oder setzt einen Punkt hinter eine alterierte Semibrevis, um so den verdoppelten Wert anzuzeigen. Im Traktat heißt es: „Eciam, si secunda [semibrevis] non alteratur […], tunc adhuc non est brevis, sed semibrevis.“ – „Wenn die zweite [Semibrevis] nicht verdoppelt wird […], dann ist sie keine Brevis, sondern eine Semibrevis.“ Der Autor bezeichnet die alterierte Semibrevis also entgegen den Regeln der Mensuralnotation als Brevis.[33]

Ave maris stella im Wiener Codex 5094

Im » Kap. Zweckbestimmung und Schreiber von Ce jour le doibt in A-Wn Cod. 5094 wurde besprochen, zu welchem Zweck Wolfgang Chranekker Dufays Chanson Ce jour le doibt in eine Partitur mit ihren notationstechnischen Abweichungen von der Mensuralnotation geschrieben hat. Didaktische Absicht stand ebenso zur Diskussion wie die Überlegung, dass es sich um ein Zwischenstadium beim Umbau der Chanson zu einer Orgelintavolierung handelt; zwei Thesen, die sich nicht ausschließen, sich eher sogar gegenseitig stützen. In der Literatur wurde ein weiteres Beispiel aus A-Wn Cod. 5094 unter dem Aspekt der Umwandlung von Vokalmusik in Tastenmusik diskutiert, ein Ave maris stella, das sowohl in „normaler“ Mensuralnotation aufgezeichnet ist (vgl. Abb. 3), als auch in drei weiteren Stadien (vgl. » Abb. Ave maris stella I und » Abb. Ave maris stella I anders notiert).[34]

Abb. Ave maris stella I anders notiert zeigt das Stück zunächst in Einzelstimmen notiert. Doch im Unterschied zur mensuralen Aufzeichnung (Abb. Ave maris stella I) werden hier alle längeren Notenwerte in Semibreven zerlegt. Eine ursprünglich drei Semibreven enthaltende Brevis wird also in drei einzelne Semibreven geteilt. Dann folgt ein Versuch, das Stück in ein achtliniges Notensystem mit den Schlüsseln f, c, g und d zu bringen, wobei wiederum lange Noten in Einzeltöne zerlegt sind. Die Aufzeichnung des Stücks innerhalb eines Systems wurde aber aufgegeben: Die untere Stimme ist zwar vollständig notiert, von der mittleren Stimme wurde jedoch nur der Anfang eingetragen und die Oberstimme fehlt ganz. Stattdessen griff der Schreiber zu einer dritten Möglichkeit einer Umschrift: Er verwendete Tonbuchstaben, bei denen die Oktave durch Verdoppelung angegeben wird. Auch hier steht jeder Buchstabe für eine Semibrevis, das Prinzip der Aufteilung längerer Notenwerte ist also beibehalten.

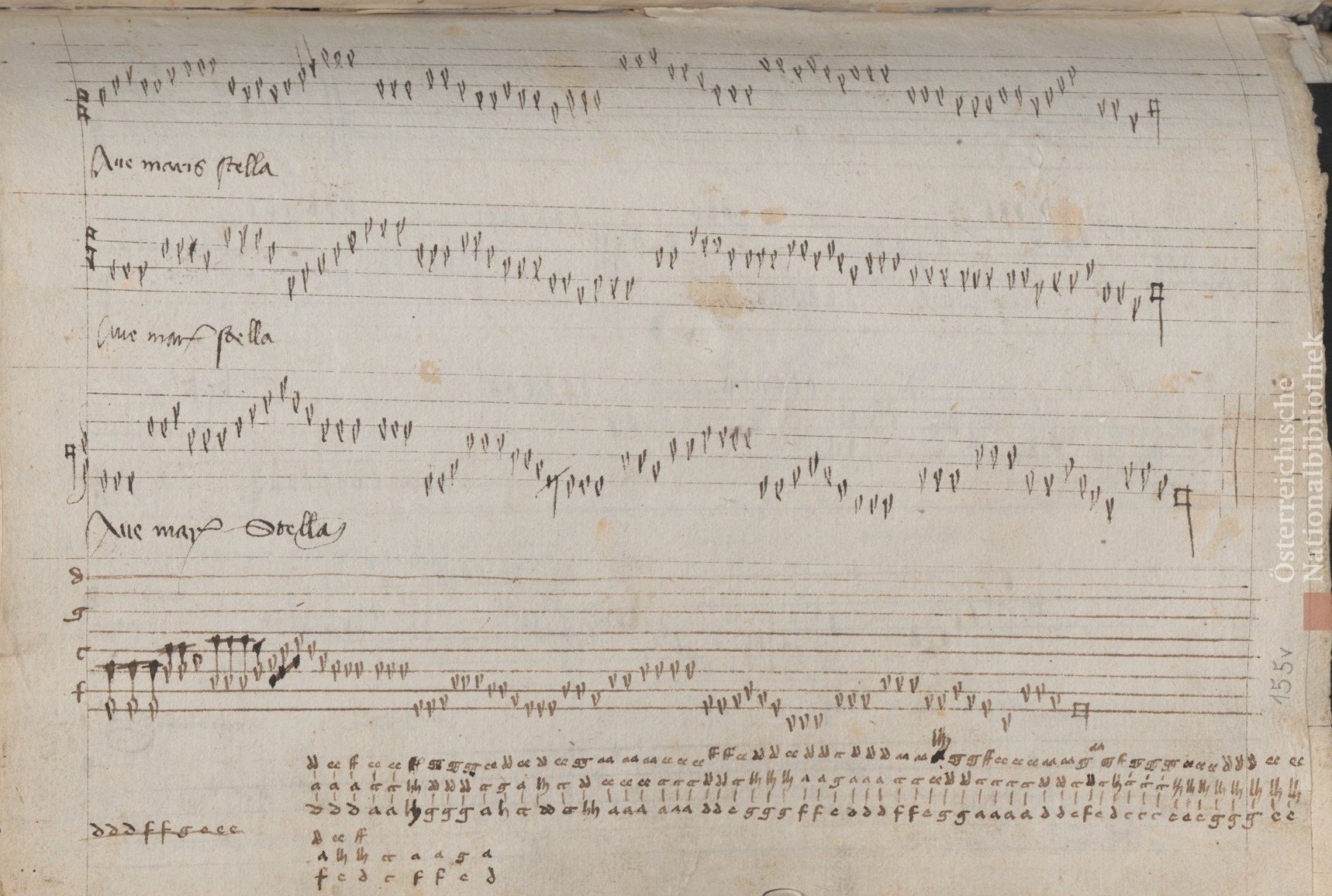

Die Orgeltabulatur aus Codex 5094

» A-Wn Cod. 5094 enthält auf fol.158v-158r [die Reihenfolge ergibt sich, weil das Blatt verkehrt herum eingebunden ist] von einen „Rundellus“ – so lesen wir jedenfalls am Ende des Stücks;[35] dahinter verbirgt sich indes die Ars nova-Motette Apollinis eclipsatur, wie Reinhard Strohm herausgefunden hat; [36] allerdings sind nur der Motetus und der Contratenor notiert, der Tenor fehlt in der Wiener Aufzeichnung (vgl. auch » C Musik für Tasteninstrumente).

Bei der hier verwendeten Orgeltabulaturschrift ist die Unterstimme in Buchstaben notiert, die Oberstimme in Zeichen, wie wir sie aus der Mensuralnotation kennen. Wie bei der von Wolfgang Chranekker in A-Wn Cod. 5094 geschriebenen Partitur zu Dufays Chanson Ce jour le doibt (fol. 148bis v) findet sich eine Art von „Taktstrichen“, die das Stück in zeitliche Einheiten aufteilen. Dabei wechseln sich einfache „Takte“ von der Dauer einer Semibrevis und doppelte, zwei Semibreven umfassende „Takte“ ab („Doppeltakte“ stehen z. B. am Beginn des fünften Systems fol. 158v und öfter); an einer Stelle, gegen Ende des sechsten Systems auf fol. 158v, dauert ein „Takt“ gar nur eine Minima (ein gestielter Rhombus). Die Länge dieser Einheiten richtet sich ganz einfach nach der Länge des Tones der Unterstimme.

Zu erläutern sind die Notenwerte und ihr Verhältnis zueinander: Der Grundwert ist die Semibrevis, die in der Oberstimme durch einen Rhombus, in der Unterstimme durch einen Buchstaben dargestellt wird. Will man den Notenwert verdoppeln, dann werden zwei Rhomben bzw. zwei Buchstaben unmittelbar aneinandergerückt. (Vertikal übereinander notierte Buchstaben verweisen auf die höhere Oktave.) Kürzere Notenwerte, also Semiminimen, werden durch Stielung der Rhomben bzw. der Buchstaben ausgedrückt (für gestielte Buchstaben vgl. etwa das letzte System von fol. 158r). In beiden Stimmen hat die Semibrevis normalerweise den Wert dreier Minimen. Folgt aber eine Minima innerhalb eines „Takts“ auf eine Semibrevis, dann wird der Semibrevis ein Drittel ihres Wertes abgezogen. Dieses Verfahren der Verkürzung längerer Notenwerte kommt aus der Mensuralnotation (Imperfektion) und trifft im Beispiel auf Noten wie Buchstaben gleichermaßen zu (vgl. etwa den siebten Takt der letzten Zeile von fol. 158r). Im Fall der Verdoppelung der Minima verhalten sich beide Stimmen aber unterschiedlich. Stehen in der Oberstimme zwei Minimen innerhalb eines „Taktes“, dann verdoppelt die zweite ihren Wert (Alteration), wie hier im allerersten Taktabschnitt: » Abb. Orgeltabulatur. Alteration der Minima. Auch dieses Verfahren der Verdopplung kürzerer Notenwerte kommt aus der Mensuralnotation. Mensurales Denken wird aber nicht einfach übernommen. Die Verdoppelung der zweiten Minima erschließt sich nämlich automatisch, wenn sie vor dem „Taktstrich“ steht; damit haben wir ein auch bei Wolfgang Chranekker im Emmeramer Mensuralcodex zu beobachtendes Verfahren vor uns. Freilich setzt Chranekker keine Striche, sondern Punkte.

Anders verhält sich die Unterstimme beim Verdoppeln von Werten: Der Rhythmus kurz-lang wird in der Unterstimme (im letzten Taktabschnitt von » Abb. Orgeltabulatur: Alteration der Minima) mit einem gestielten und einem nicht gestielten Buchstaben notiert, die Zeichen geben ihren Wert also aus sich heraus an, der Wert der zweiten Note muss nicht aus ihrer Stellung vor dem „Taktstrich“ erschlossen werden.

Innerhalb ein und desselben Stücks kommen also beim Verdoppeln von Notenwerten zweierlei Systeme zur Anwendung: Sowie in Noten geschrieben wird, lehnt sich das Notationssystem an die Alterierung der Mensuralnotation an, bei der Notation in Buchstaben hingegen wird in absolut lesbaren, unserem modernen Verständnis entsprechenden Werten gedacht. Und bemerkenswert ist schließlich auch noch die weitere Inkonsequenz, dass beim Verkürzen von Werten in beiden Stimmen (also bei Noten und Buchstaben) mensurales Denken durchschlägt, dass hingegen beim Verdoppeln die Buchstabenschrift sich vom mensuralen Denken gänzlich frei macht, während bei der Verwendung von Notenzeichen das Mensuralsystem durchschlägt.

Weitere Notationssysteme im Codex 5094

Die Aufzeichnungen von Ce jour le doibt, Ave maris stella und Apollinis eclipsatur in » A-Wn Cod. 5094 sind Notationsweisen, die entweder direkt für die Orgel oder ein anderes Tasteninstrument gedacht waren – in Frage kommt bei Buchstabennotation außerdem die Laute[37] – , oder aber als Zwischenschritte auf dem Weg von mensuralen Aufzeichnungen hin zur Bearbeitung für ein Tasteninstrument verstanden werden können, wobei didaktischer Zweck natürlich nicht auszuschließen ist. Mehrfach zeigt sich in dieser Handschrift, dass die Regeln der Mensuralnotation entweder ganz umgangen oder zumindest nur teilweise angewandt wurden. Zu beobachten ist außerdem, dass derartige mit Tastenmusik in Verbindung stehenden Tendenzen auch auf das Kopieren von eigentlich mensural zu notierender Vokalmusik Einfluss nehmen, was insbesondere auf die Stücke zutrifft, die der Organist Wolfgang Chranekker in den Emmeramer Mensuralcodex eintrug. „Absolut lesbare“, d.h. nicht aus dem Verhältnis mehrerer Zeichen zu erschließende Notensymbole enthält der Codex 5094 aber auch in Aufzeichnungen von Musik, die nicht mit Tastenmusik in Verbindung gebracht werden kann, die jedoch wohl ebenfalls von einem Personenkreis gepflegt wurde, der im Bereich der Tastenmusik tätig war. So enthält fol. 151v eine von Haus aus rhythmisierte einstimmige Gloria-Melodie:[38] vgl. » Abb. Gloria in excelsis.

Der hier fast wie ein kleines Strichlein aussehende Rhombus ist als Grundwert anzusehen. Zwei Rhomben nebeneinander bedeuten eine Verdopplung des Wertes, Stielung eine Halbierung, die gelegentlichen Zweierligaturen haben den Wert zweier Rhomben. Kommen in Stücken dieser Art punktierte Notenwerte vor (nicht im Beispiel), dann wird unmittelbar neben einen Rhombus ein gestielter Rhombus gesetzt. Aufgrund seiner Einfachheit erschließt sich das Notationssystem von selbst. Im Prinzip genauso notiert ist auf fol. 157r ein Sanctus mit Benedictus und ein Agnus Dei, das melodisch mit dem Sanctus identisch ist.

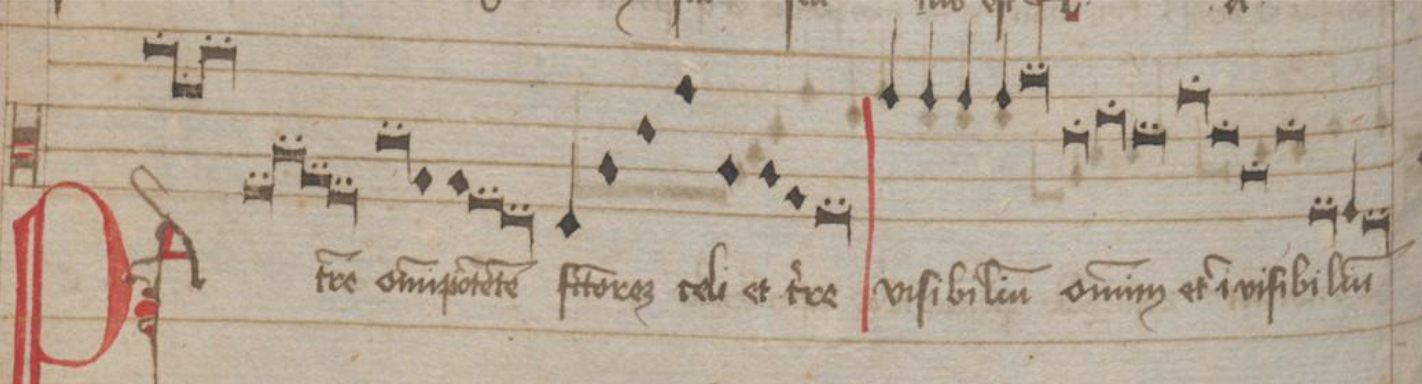

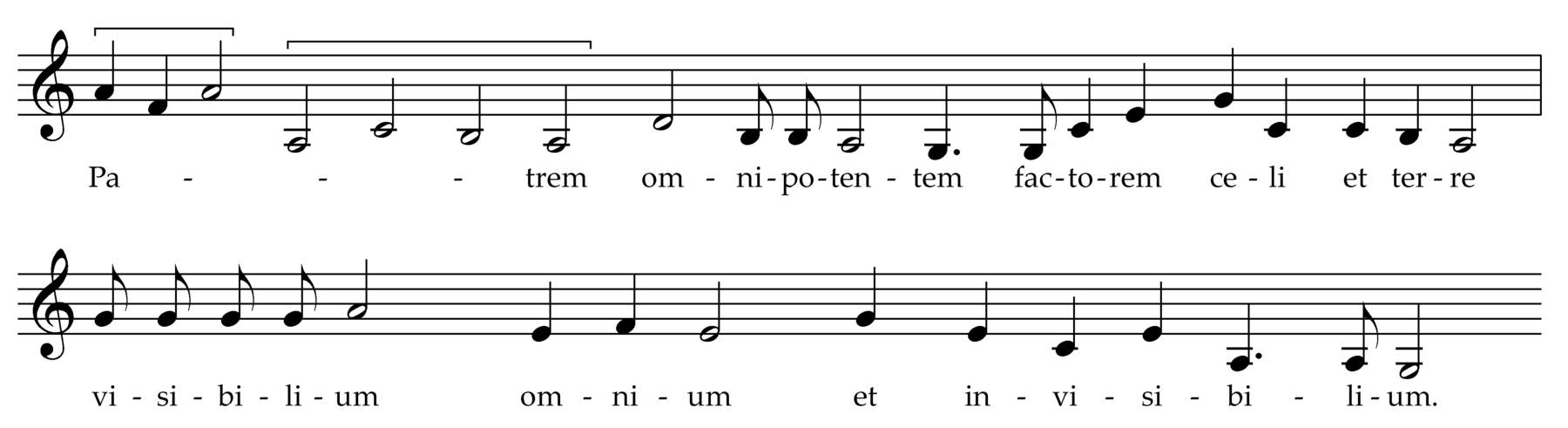

Ähnlichen Regeln folgt die Notierung zweier Credos auf fol. 162r/v und 163v. Die Stücke sind in einer Art Mensuralnotation aufgezeichnet, wobei hier auch quadratische Noten (Breven und Longen) vorkommen und der Rhombus (semibrevis) regelgetreu in zwei (fol. 162v) bzw. drei (fol. 163v) gestielte Rhomben (Minimen) zu teilen ist. Zur Verdeutlichung sind jedoch über die längeren Notenwerte Punkte gesetzt, die die Anzahl der Grundwerte in diesen langen Noten festlegen. » Abb. Patrem omnipotentem.

Hier soll jeder Punkt den Grundwert einer Semibrevis (Rhombus) anzeigen. Die Semibreven sind in diesem Stück in je zwei gestielte Minimen aufteilbar. Die Unterscheidung zwischen gestielten und ungestielten rechteckigen Noten (Longen bzw. Breven) ist vernächlässigt, dafür zeigt die Anzahl der Punkte genau, wie lang die Note auszuhalten ist. Die erste gestielte rhombische Note (Minima) zu Beginn des Wortes „factorem“ und die vorletzte Note („li“) sind Auftakte, deren Wert einfach von der vorangehenden Note abgezogen wird. (Vgl. » Notenbsp. Patrem omnipotentem)

Durch diese Pragmatik der Schrift und insbesondere ihre Tendenz zur absoluten Lesbarkeit ist Musikern, die den Regeln der Mensuralnotation nicht bis in alle Bereiche folgen konnten oder wollten – vermutlich Praktikern und Organisten – eine „absolut lesbare“ Handhabe zur Aufführung geboten.

Musiknotationen zwischen Mensuralmusik und Tastenmusik

Eine merkwürdige Mischung an Möglichkeiten, Musik zu notieren, lässt sich anhand von Beispielen aus weitgehend einer Handschrift zeigen. Pragmatisches Denken und teils experimenteller Charakter ist dabei zu beobachten. Gemeinsam ist allen diesen Notationsstilen, dass mensurale Vorstellungen zum Teil, mitunter auch gänzlich ignoriert werden, dass stattdessen die Noten in vielen Fällen ihren Wert aus sich selbst heraus anzeigen, ohne dass berücksichtigt werden muss, was vorher oder nachher steht. Dies geht oft Hand in Hand mit einer Zerlegung größerer Notenwerte in Semibreven, die als Grundwert gesehen werden können; additives Denken, einfaches Abzählen scheint dabei stets eine Rolle zu spielen.

Bei den Aufzeichnungen von Ce jour le doibt, Ave maris stella und Apollinis eclipsatur im Codex » A-Wn Cod. 5094 handelt es sich um Umschriften, sei es nun direkt in eine Tabulatur für Tasteninstrumente wie bei der Motette Apollinis eclipsatur, oder seien es Zwischenstadien beim Verfertigen von Intavolierungen, wobei der didaktische Aspekt, das Aneignen von Musik verbunden mit dem Sammeln, mit der Repertoirebildung, nicht außer Acht gelassen werden sollte. Im Kontext von Intavolierungen oder den beschriebenen Experimenten liegen sicherlich Parallelen und Voraussetzungen für das „moderne“ Verständnis von Notenschrift mit absolut zu lesenden Notenwerten. Theodor Göllner hat hier gar den „Durchbruch zu einer neuen musikalischen Zeitvorstellung, für die das Taktprinzip maßgebend wird“[39] sehen wollen. Unabhängig davon, ob man so weit gehen will oder nicht, steht Folgendes fest: Dem Organistenmilieu entstammende Musiker sind auch als Kopisten von Mensuralmusik tätig. Und immer wieder, insbesondere aber bei Wolfgang Chranekker, lässt sich beobachten, dass die von der Tastenmusik her kommenden notationstechnischen Vorstellungen auch in die Mensuralmusik einfließen. In den Eigenheiten der Aufzeichnungen für Tastenmusik und den Zwischenstadien auf dem Weg dorthin sind also nicht nur Voraussetzungen für die moderne Notenschrift zu sehen, die Auswirkungen sind bereits zeitgenössisch zu beobachten.

[1] Vgl. Census-Catalogue of Manuscript Sources of Polyphonic Music 1400-1550, 5 Bände, Stuttgart 1979-1988, Band 4, 89; » F. Quellenporträts.

[2] Eine erste inhaltliche Auflistung bei Strohm 1984, 227-228.

[3] Strohm 1984, 213.

[4] Ristory 1985, 62.

[5] Die Abweichungen zusammengefasst nach Ristory 1985, 62-63. Vgl. auch Wright 2010, 292-294.

[6] Die Notation ist erläutert bei Göllner 1967, 174, und neuerdings bei Wright 2010, 290-294.

[7] Crane 1965, 237 und 243; ähnlich Göllner 1967, 173, der das Buxheimer Orgelbuch » D-Mbs Mus.ms. 3725 (München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus.ms. 3725) ins Spiel bringt.

[8] Crane 1965, Zitat 243.

[9] Göllner 1967, 172.

[10] Ristory 1985, 62.

[11] Beide Zitate Ristory 1985, 63.

[12] Flotzinger 2006, 607, hält es für „zunehmend wahrscheinlich“, dass man in Wien und auch anderswo im 15. Jahrhundert für die Unterrichtung von Knaben Orgeln besaß.

[14] Rumbold/Wright 2006, 22, 23-26 (Tabelle), 31; in englischer Übersetzung 87, 88-91 und 95. Vgl. erstmals Rumbold 1982, 189-190.

[15] Wright 2010, 302-316, besonders 302.

[16] Vgl. als Überblick Schmid 2005.

[17] Rumbold/Wright 2009, 24.

[18] Vgl. die tabellarische Aufstellung des Inhalts bei Rumbold/Wright 2006, 117-142, wo jeweils detailliert angegeben ist, welche Schreiber am Werk waren.

[19] Schmid 1991, 52.

[20] Vgl. das Faksimile in Wright 2010, 315 und die Erläuterungen 313-314. Zu Pötzlingers Bibliothek vgl. Rumbold 1982, passim, hier 340; Rumbold/Wright 2009, 201-248

[21] Das System des Schreibers C ist ausführlich dargestellt bei Schmid 1991, 52-66. Eine Zusammenfassung gibt Wright 2010, 288-289, einen Überblick über die Notation des Codex insgesamt geben Rumbold/Wright 2006, 31-36 und in englischer Sprache 96-99.

[22] Wright 2010, 293-301.

[23] Wright 2010, 297, Notenbsp. 11-13, dazu die Erläuterungen 296 zu „variant (x)“.

[24] Vgl. Schmid 1991, 54 (untere Tabelle), 55 (Notenbeispiele).

[26] Vgl. Schmid 1991, 55, Notenbeispiel 14.

[27] Dieser Komponist hat in den letzten Jahren zunehmend Beachtung gefunden. So ist ihm Heft 49 Nr.2 (2004) der polnischen Fachzeitschrift Muzyka ausschließlich gewidmet. Den Texten sind jeweils Zusammenfassungen in englischer Sprache beigegeben.

[29] Vgl. Schmid 1991, 61, mit Notenbeispielen 26-30.

[30] Biografische Überblicke bei Wright 2007 und Flotzinger 2006a.

[32] Vgl. Wright 2007.

[33] Vgl. Schmid 1990, 80.

[34] Göllner 1967, 174-175; vgl. auch Ristory 1985, 54-61, mit diplomatischer Umschrift und Übertragung und moderne Notation; auch hier betont Ristory den didaktischen Aspekt.

[35] Vgl. Göllner 1967, 175-176 und Crane 1965, 237 (hier 238-242 eine nicht fehlerfreie Spartierung). Michael Shields liest für “run/deli” wohl irrig „ray/deleatur“: vgl. Shields 2011, 133, Anm. 11.

[36] Vgl. Strohm 1984, 212.

[37] Strohm 1984, 213.

[38] Bosse 1955, Melodie Nr. 35. Zum Rhythmus (cantus fractus) vgl. » A. Rhythmischer Choralgesang.

[39] Göllner 1967, 177.

Empfohlene Zitierweise:

Bernhold Schmid: „Organisten und Kopisten“, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich <https://musical-life.net/essays/organisten-und-kopisten> (2017).