Flos de spina procreatur: ein geistliches Lied auf Maria und Christi Geburt

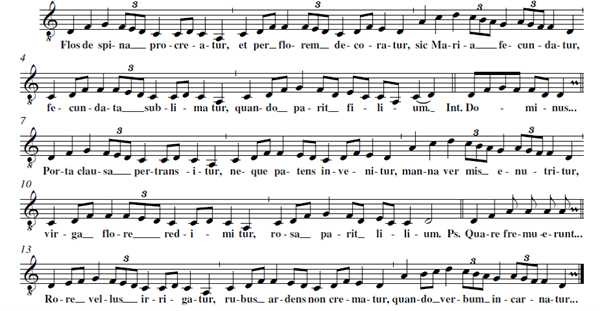

Flos de spina procreatur: Ein geistliches Lied auf Maria und Christi Geburt. Nach A-Gu Cod. 756, fol. 179r und GB-Lbl Add. 27630. / Flos de spina procreatur: A sacred song on Mary and the Birth of Christ. From A-Gu Cod. 756, fol. 179r and GB-Lbl Add. 27630.

Notenbsp. Tropus in galli cantu / Music example Trope In galli cantu

|

Incipit Cantionarius. Tropus in galli cantu

Flos de spina procreatur |

Psalmus. Quare fremuerunt [gentes, usw.]. |

a Andere Hss. “que”. b Andere Hss. “emittitur”. c Ms. Seckau “florem”. d Andere Hss. “puellare gremium”. e Andere Hss. “noster”.

Hier beginnt das Gesangbuch. Tropus zur Hahnenschrei-Messe (1. Weihnachtsmesse)

Blüte wird aus Dorn geboren, der veredelt wird durch Blüte: So wird auch Maria fruchtbar, und durch ihre Frucht erhöhet, als sie ihren Sohn gebiert. / Introitus. Der Herr sprach zu mir [usw.] / Tor, verschlossen, wird durchschritten, und ist nachher doch nicht offen, Manna wird erzeugt aus Würmern, Zweig wird freigekauft durch Blüte, Rose bringt uns Lilie./ Psalm. Warum toben die Heiden [usw.]/ Tau benetzt das Vlies des Widders, der Rubin brennt unverzehrbar, als das Wort zu Fleisch geworden, und ist nun im unberührten Schoß der Jungfrau aufbewahrt. / Ehre sei dem Vater [usw.] / Freu dich, Chor der Mutter Kirche, lass in Christus dich begründen, sei’s mit Liedern, sei’s mit Rufen, Gottes Mutter fromm verehrend, singe voller Fröhlichkeit.

Die Originalhandschrift verwendet linienlose Neumen, die nicht die genaue Tonhöhe angeben. Diese Übertragung der Anfangsteile von Flos de spina procreatur rekonstruiert die vermutlichen Tonhöhen und den implizierten Rhythmus der einstimmigen Seckauer Fassung unter Berücksichtigung der Konkordanzquellen.[9] Eine non-mensurale zweistimmige Fassung steht in GB-Lbl Add. 27630. [10]

[8] Vgl. auch die Textedition in AH 49, S. 46, Nr. 67.

[9] Die Übertragung weicht z.T. ab von Irtenkauf 1956a, 130, dessen melismatischere Fassung nach A-Iu Cod. 457, fol. 72r-v und D-Mbs Cgm 716, fol. 149v, dem Neumenbild in A-Gu Cod. 756 nicht entspricht.

10] Edition nach GB-Lbl Add. 27630: Dömling 1972.

[8] Vgl. auch die Textedition in AH 49, S. 46, Nr. 67.

[9] A-Gu Ms. 756. Zur Handschrift vgl. Lipphardt 1974; Irtenkauf 1956a; Irtenkauf 1956b; Flotzinger 1977, 79.

[10] Edition: Dömling 1972.

[1] Vgl. Husmann 1962. Husmanns Unterscheidung zwischen Benediktiner- und Augustinertraditionen ist freilich in der Region nicht so klar konturiert (Hinweis von Dr. Robert Klugseder).

[2] Vgl. Praßl 1998a und Praßl 1998b als Beispiele der neueren Erforschung von libri ordinarii im Gegensatz zur Erfassung liturgischer Gattungscorpora.

[3] Vgl. Graus 1994.

[4] Vgl. Spechtshart 1958; Bruggisser-Lanker 2010, 231–255.

[7] Zum Vorgang in der Geschichte des Kirchenlieds vgl. Strohm 2009.

[8] Vgl. auch die Textedition in AH 49, S. 46, Nr. 67.

[9] A-Gu Ms. 756. Zur Handschrift vgl. Lipphardt 1974; Irtenkauf 1956a; Irtenkauf 1956b; Flotzinger 1977, 79.

[10] Edition: Dömling 1972.

[11] Vgl. Irtenkauf 1956a. Das Datum und die Angabe, das Buch insgesamt heiße „Breviarium“, stehen auf der Schlussseite des originalen Gesamtcodex (fol. 228v).

[12] Vgl. Behrendt 2009, S. 42–46.

[13] Vgl. das kommentierte Inhaltsverzeichnis des Cantionarius bei Behrendt 2009, S. 47–58.

[14] Irtenkauf 1956b, 261 und Anm. 23.

[15] Eine Auflistung der Quellen dieses Conductus bei Stenzl 2000, 155.

[16] Vgl. Lipphardt 1974. Eine andere Ableitung aus dem Notre-Dame-Repertoire ist der Tropus De Stephani roseo (fol. 185r): Vgl. Irtenkauf 1956a, 135–136, und Flotzinger 1977, 85.

[17] Vgl. Irtenkauf 1956a, besonders 131.

[18] Vgl. Flotzinger 1977, 79.

[19] Vgl. Dömling 1972, Nr. 1.

[21] Im Cantionarius selbst, fol. 179r–179v, sind die zwei Solistenpaare als „Recto“ und „Pls“ („Rectores“ und „Populus“?) rubriziert. Zur Überlieferung von Hodie cantandus vgl. Haug 1995.

[23] Vgl. Harrison 1965; Strohm 2007.

[24] Näheres zu diesem Stück bei Celestini 1995.

[26] Zu beiden Fassungen vgl. Behrendt 2009, S. 417–421, mit Textedition der Fassung des Liber ordinarius.

[27] Zum Kindelwiegen vgl. » A. Laienfrömmigkeit: Die Rolle der Kirche; zu den Liedern ausführlich Ameln 1970, 65–91; Tanz von Maria und Joseph ist in einem der Spiele erwähnt (vgl. S. 75).

[28] Vgl. Hiley 1996.

[29] Diesem Refrain geht eine Zeile „Apparuit quem genuit Maria“ voraus, die dem Refrain der Cantio Nove lucis fast gleicht. Die Zeile ist im Resonet in laudibus jedoch Teil der Strophe, deren Struktur ohne sie unbalanciert wäre. Wahrscheinlich ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Cantio Nove lucis selbst in Anlehnung an Resonet in laudibus entstanden ist.

[30] Ameln 1970, 54, Anm. 7, bezieht die reichere Neumierung irrig auf das „Eya“ im Refrain des Magnum nomen.

[31] Vgl. Petzsch 1966.

[32] D-Sl HB I 109, fol.122r (freundliche Mitteilung von Dr. Robert Klugseder). Vgl. Klugseder 2013.

[34] Die sieben deutschen Lieder im Liber ordinarius sind beschrieben bei Behrendt 2009, S. 422–436.

[35] Dies betont Irtenkauf 1956a, S. 131–132.

[36] D-Mu Cod. Hs. 2° 156, fol. 230v (vgl. Hiley 1996).

[37] Deutlichere Belege für populäre Vorlagen gibt es im katalanischen Llibre Vermell und im irischen Red Book of Ossory : vgl. Strohm 1993, 62–63.

[38] Vgl. Plocek 1985; Böse/Schäfer 1988; Strohm 2007.

[39] Schmitz 1936, 409.