Spekulative Musiktheorie und Chorallehre

Musiktheorie als Lehrfach und Bildungsgut

Ähnlich wie an modernen Universitäten und Fakultäten existierte auch im Mittelalter ein Lehrfach „Musikwissenschaft“, damals meistens als „ars musica“, „musica scientia“ oder einfach nur als „musica“ bezeichnet. Diese sogenannte spekulative Musiktheorie als eigenständige oder mit verwandten Disziplinen in einem Semester gelehrte Vorlesung hob sich von dem, was wir heute unter dem Fach Musiktheorie verstehen, insofern ab, als Praxisbezüge weitgehend ausgeklammert wurden. Vielmehr fügte sich die (ars) musica in den Verband der septem artes liberales ein, also jene sieben Wissenschaften/Künste, die ein freier (wirtschaftlich unabhängiger) Mann studieren musste, um einen akademischen Grad (B.A.) zu erwerben und um weitere Studien inskribieren zu können. Als Voraussetzung (Propädeutik) für Philosophie, Jus oder Theologie waren zum einen Arithmetik, Musiktheorie, Geometrie, Astronomie (das Quadrivium) und zum anderen Grammatik, Rhetorik, Dialektik (das Trivium) unabdingbar für den sozialen Aufstieg eines Studenten. Für die Musiktheorie waren als Lehrtexte Boethius (De institutione musica) und seit dem 14. Jahrhundert auch Johannes de Muris (Musica) vorgesehen.

Als Bildungsgut ist die Musiklehre allerdings in einem weiteren – über den Universitätsbetrieb hinausgehenden – Zusammenhang zu betrachten. So machten die Schüler, die Lesen und Schreiben, die Psalmen oder den Kalender erlernten, zumindest rudimentär mit spekulativer Musiktheorie Bekanntschaft (z. B. mit den Proportionen als Basis der Intervallehre), was die Einleitungen zahlreicher Lehrschriften dokumentieren. Das Einüben in die Praxis (das Psalmensingen als Grundlage der Liturgie) war naturgemäß dem mündlichen Unterricht, in Klöstern der Unterweisung durch einen Gesangmeister, vorbehalten. Aber auch in diesem Bereich hat sich sehr früh (im Grunde genommen seit der Musica enchiriadis aus dem 9. Jahrhundert) eine Tendenz zur Verschriftlichung durchgesetzt, die von der Dynamik der Notenschrift befördert wurde. Die Notenbeispiele in den Traktaten – sowohl der mehrstimmigen wie der einstimmigen Musik – stellen einen wesentlichen Teil des Fachschrifttums dar.

Musiktheorie im österreichischen Raum

Im hier zu behandelnden Zeitraum ist in der österreichischen Region eine breite Rezeption „klassischer“ Autoren wie Guido d’Arezzo oder Johannes de Muris zu konstatieren, während eine innovative Eigenproduktion (wie noch bei Engelbert von Admont, dessen umfangreicher Traktat vor 1320 entstand) weitgehend zurücktritt. [1] Nur wenige hierzulande entstandene Texte können einem namentlich bekannten Autor zugewiesen werden, wie ein Choraltraktat, für den der Melker Prior Thomas von Baden verantwortlich sein dürfte[2], oder ein Tonar, als dessen Kompilator Rudolf Volkhart von Häringen identifiziert werden kann (vgl. Kap. Zwischenstation Wiener Universität). Das Fehlen innovativer Ansätze hängt nicht zuletzt mit dem Bedarf an pädagogischen Texten zusammen, der etwa an Klosterschulen gegeben war: Spitzfindige Diskussionen über Einführung und Gebrauch der Semiminima waren in den meisten Regionen fehl am Platz, wenn überhaupt nur in lokalen Zentren wie dem Stift Melk – mit seiner Nähe zur Universität Wien – vorstellbar. Vor diesem Hintergrund lassen sich spezifische Rezeptionsweisen erkennen, die sich entweder in den zentraleuropäischen Kontext einfügen oder eher eine süddeutsch-österreichische Kerntradition repräsentieren.

Grundlagen und Elementarlehren

Die Grundlagen für die korrekte Ausführung des Gregorianischen Chorals – Tonsystem, Intervalle, Hexachord- und Mutationslehre, eventuell Regeln zur Psalmodie mit Tonar – wurden in zahlreichen Elementarlehren dargelegt, die sich oft nur in Details voneinander unterscheiden. Aus einem umfangreichen Traktat (» A-Wn Cod. 12811), der auf etwa 1480 datiert werden kann und aus der Kartause Gaming (Niederösterreich) stammt[3], sollen einige Punkte herausgegriffen werden, die eine regionale Einordnung ermöglichen.

Die hier zu beobachtende Rezeption der klassischen Autoritäten wie Boethius, (Pseudo-)Odo, Guido d’Arezzo, Bern (Berno) und Hermann von Reichenau oder Johannes Cotto ist für Lehrtexte des Spätmittelalters in der Region Österreich typisch. Dass die Autoren des 11. Jahrhunderts trotz der relativ großen zeitlichen Differenz noch gelesen und in Einzelheiten aktualisiert werden, trifft besonders auf den süddeutsch-österreichischen Raum zu. Dabei wurden Tonsystem sowie Anzahl und Bewertung der melodischen Konsonanzen ergänzt bzw. teilweise neu definiert: Die meist übliche Beschränkung auf neun Konsonanzen vom Unisonus bis zur Oktave wird im Gaminger Traktat durch Einführung von vier modi inusitati (ungebräuchliche Intervalle), d. h. Tritonus, kleine Sext und beide Septimen, aufgegeben. Einerseits tragen diese und analoge Erweiterungen des Ton- und Intervallvorrats den neukomponierten Reimoffizien des postgregorianischen Repertoires Rechnung, in denen solche Intervallschritte häufiger vorkommen, andererseits macht sich der Einfluss der Kontrapunktlehren bemerkbar. Was die Darstellung des Tonsystems betrifft, fällt eine subtile Abweichung bei der Verdopplung der Tonbuchstaben auf: hier beginnt die Reihe der duplicate seu geminate (verdoppelten bzw. Zwillingsbuchstaben) bereits beim ee statt wie gewöhnlich beim aa, was ebenfalls für Traktate süddeutscher Provenienz charakteristisch ist.[4] Abgerundet wird die Chorallehre mit einem Tonar, der allerdings keine kartäusische Prägung aufweist, sondern eher benediktinisch ist (wenn man überhaupt eine Klassifikation nach bestimmten Orden, die im ausgehenden Mittelalter nicht mehr so eindeutig ist, vornehmen will). Die Auswahl der Gesangsincipits und das System der Differenzen lassen keine spezifischen Merkmale erkennen, so dass auch für diesen Teil die allgemeine Lokalisierung in den süddeutsch-österreichischen Raum zutrifft. Aus vielen anderen österreichischen Klöstern sind Elementarlehren bekannt, von Darstellungen Guidonischer Hände bis hin zu Kommentaren über die Musica (speculativa) des Johannes de Muris.

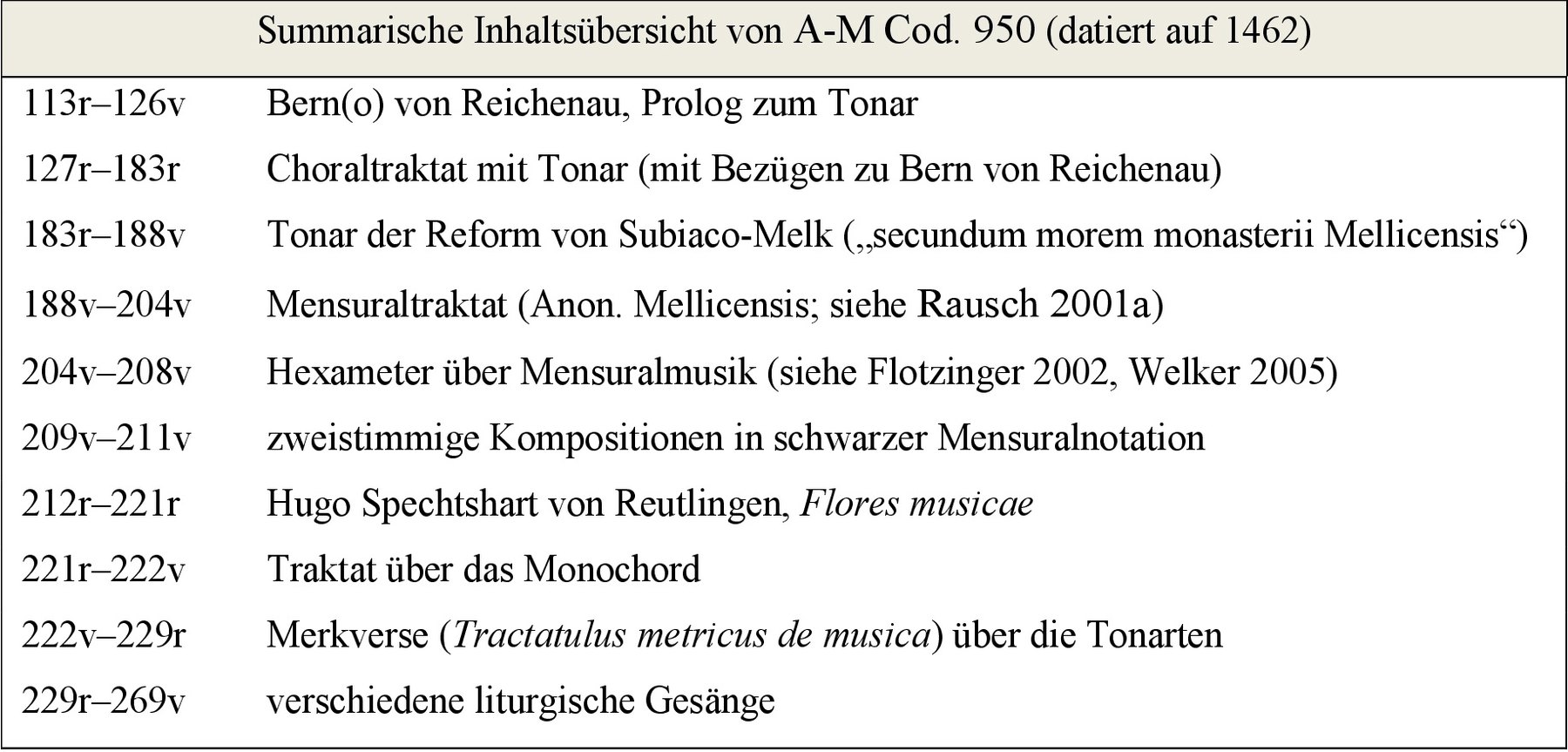

Stellvertretend für weitere Tonare sei jener der Melker Reform[5] genannt (zur Melker Reform siehe » A. Melker Reform), der vermutlich ein wichtiges Produkt dieser Erneuerungsbewegung darstellte (aber von der Forschung noch nicht hinreichend aufgearbeitet wurde). Die Quellen stammen aus Melk selbst (» A-M Cod. 866, » A-M Cod. 950 und » A-M Cod. 1099), Salzburg (die früheste, » A-Ssp Cod. b.I.30, aus dem Jahr 1431), Michaelbeuern (Codex » A-MB Man. cart. 1 und Codex » A-MB Man. cart. 86) und Lambach (» A-KR CC 246a) sowie aus Bayern (v. a. Augsburg und Tegernsee). Die Psalmtöne und die dazugehörigen Antiphonen des Stundengebets werden nach den neu eingeführten bzw. von Subiaco übernommenen Melodien gesungen. Wie ein Kommentar in A-M Cod. 950 (fol. 188v) verrät, war die neue Gesangsart durchaus umstritten, sowohl in formaler als auch ästhetischer Hinsicht: Die üblichen Melodien werden dort als „elegantiores“ bezeichnet.

Mensuraltheorie – Didaktische Aufbereitung

Mensuraltheorie ist die Lehre von den Zahlenverhältnissen rhythmisch fixierter Noten, wie sie in der mehrstimmigen Musik (aber nicht nur dort, » A. Klösterliche Mehrstimmigkeit) verwendet wurden. Für die Situation in Zentraleuropa und speziell in der Region Österreich ist im Bereich der Mensuraltheorie der Einfluss aus Böhmen wichtig. Die italienischen Traktate im Gefolge der Johannes de Muris-Rezeption wurden fast nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht in eine Theoriediskussion integriert, während die französische Tradition (Franco von Köln) weitgehend übernommen, aber an die lokalen Praktiken angepasst wurde.

Im Jahr 1369 entstanden in Prag, wahrscheinlich an der Universität bzw. einem Kolleg, die Merkverse „Iam post has normas mensurati volo cantus“ („Ich will, dass nach den folgenden Regeln des mensurierten Gesanges [verfahren wird]“). Sie bieten in insgesamt 162 Hexametern – der im Mittelalter beliebtesten Form didaktischer Fachtexte – konkrete Angaben zur mehrstimmigen Musik und ihrer Notation. In der Region Österreich setzte die Überlieferung der Prager Merkverse (nach derzeitiger Quellenlage) mit einiger Verzögerung ein, nämlich in der ersten Hälfte bzw. Mitte des 15. Jahrhunderts (» A-KR CC 312; A-MB Man. cart. 95; » A-M Cod. 950). Die Herkunft des Kremsmünsterer Codex A-KR CC 312 von ca. 1400 ist noch nicht eindeutig geklärt[6], die übrigen sind sicher im österreichischen Raum entstanden.[7]

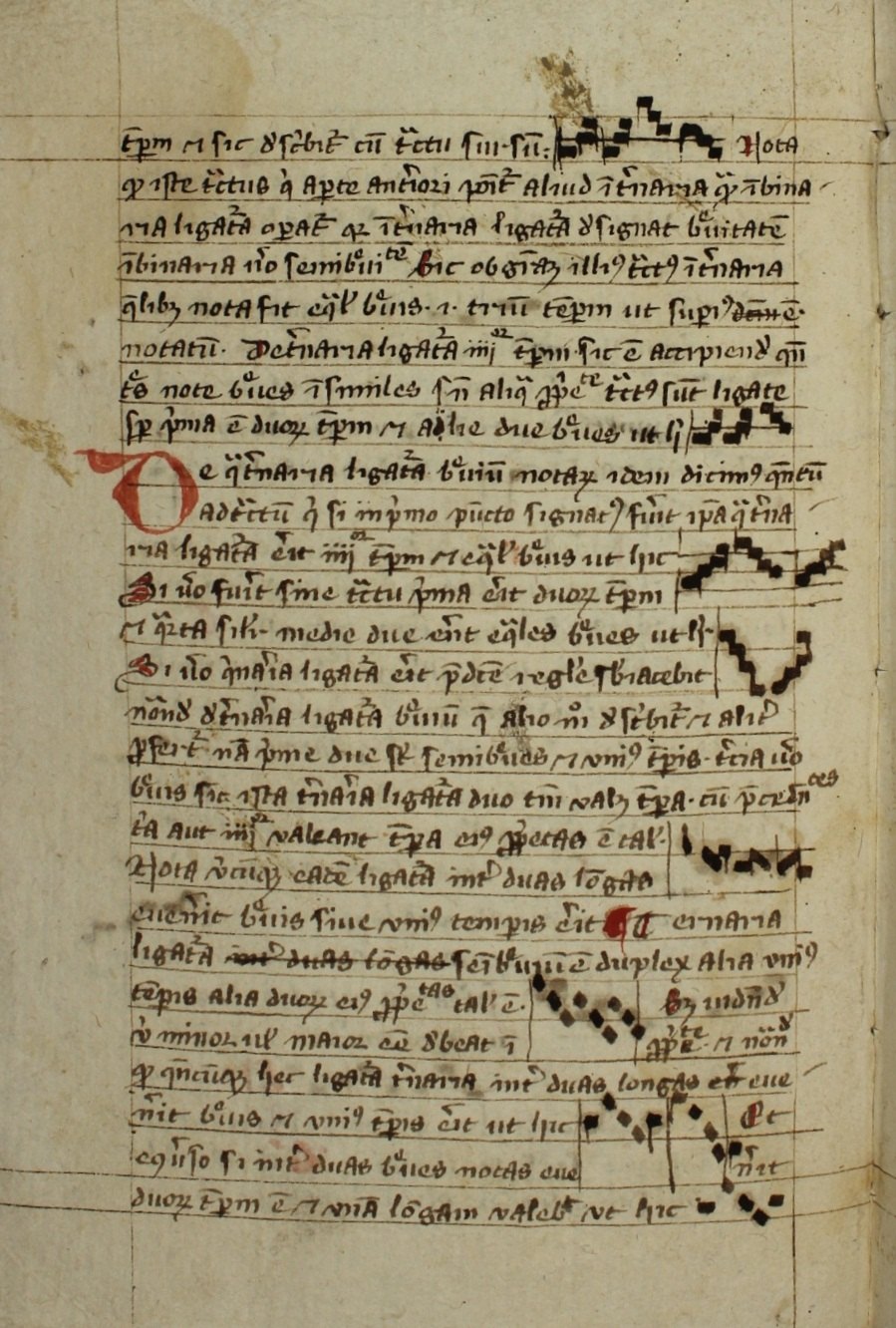

In der Melker Abschrift (A-M Cod. 950) geht den Hexametern eine Einleitung voraus, in der der Aufbau des Textes deutlich gemacht wird. Acht Abschnitte werden unterschieden: 1. Notenwerte, 2. Tempus und prolatio, 3. Imperfektion, 4. Modi, 5. Halbtöne, 6. Ligaturen, 7. Pausen, 8. Mensurzeichen. Wie der Glossator (Autor des mitlaufenden Kommentars) zu Recht anmerkt, zählt die Passage über die Halbtöne nicht zum eigentlichen Bereich der Mensuraltheorie (obwohl Akzidentien in der Mehrstimmigkeit relevanter sind als im Choral).

Obwohl die französische Ars nova (» C. Ars antiqua und Ars nova) als theoretisches Modell vorherrschte, war zumindest den Experten auch deren grundsätzliche Differenz zum italienischen System bewusst, wie die hier vorzufindende Gegenüberstellung von „Francigene“ (Franzosen) und „Lambardi“ (Lombarden) zeigt. Franzosen und Italiener sind sich in der Handhabung bzw. Interpretation der Ligaturenschreibung uneinig, andere Völker („alie terre“) – womit wahrscheinlich in erster Linie englische Theoretiker und Quellen gemeint sind – kennen wieder andere Regeln.[8]

Ein weiterer Aspekt didaktischer Aufbereitung musiktheoretischer Inhalte bestand in der Strategie, mit Termini und Konzepten zu arbeiten, die dem Schüler aus anderen Zusammenhängen vertraut waren. Ein Beispiel dafür ist die u. a. im erwähnten Melker Codex A-M Cod. 950 verwendete Definition des tempus (allgemein: Zeit, in der Mensuraltheorie: Verhältnis zwischen Brevis und Semibrevis), die häufig durch Aristoteles’ Bestimmung „Tempus est mensura motus secundum prius et posterius“ („Die Zeit ist das Maß der Bewegung gemäß dem Vorher und Nachher“) eingeführt wird.[9]

Mensuraltraktate – Abweichungen vom klassischen System

Ein Traktat aus Mondsee aus der Zeit um 1400 (überliefert in » A-Wn Cod. 5003, fol. 202v–204r) verwendet nicht die übliche ternäre (dreizeitige), sondern eine binäre (zweizeitige) Mensuration: Die (einem Takt entsprechende) Brevis wird in zwei gleiche Semibreven geteilt (zwei Halbe).[10] Dieser Ansatz, der für uns heute ganz selbstverständlich wäre, widerspricht jedoch dem „klassischen“ franconischen System, das von Dreizeitigkeit ausgeht (was umso merkwürdiger ist, als in derselben Quelle die bekannte Schrift des Franco von Köln zusammengefasst und ergänzt wird). So widersetzte sich dieser Text lange der Einordnung in eine linear verlaufende Geschichte der Musiktheorie, bis die neuere Forschung erkannte, dass zwischen den (zudem nicht ganz konsistenten) Aussagen des Theoretikers und der damaligen Kompositions- und Notationspraxis doch engere Verbindungen bestehen.[11] Die im Incipit genannten Gattungen Motette und Conductus werden demnach nicht zufällig erwähnt, sondern sind konkrete Hinweise auf die zentraleuropäische Rezeption dieser Genres und deren Transformationen (wie sie etwa im sogenannten Engelberger Motettenstil manifest werden). (» C. Ars antiqua und Ars nova)

Die Unterschiede zu Franco von Kölns Ars cantus mensurabilis betreffen im Einzelnen:- die zweizeitige Teilung der Longa und der Brevis;

- die Notation einzelner Semibreven als quadratische Formen (und nicht wie üblich als Rhomben, daher nur verständlich im Sinne einer Kontextnotation, innerhalb derer Breven und Semibreven im musikalischen Zusammenhang zu unterscheiden sind);

-

die Ligaturenschreibung (z. B. werden zwei absteigende Breven ohne Cauda (Notenhals) geschrieben, was normalerweise für zwei Longen steht:

);

); - die Caudierung (die keine rhythmische Wertveränderung anzuzeigen scheint).

Insgesamt spricht vieles dafür, dass die oft pragmatische Darstellung der Mensuralnotation in diesem Text vom Umgang mit praktischen Quellen geprägt ist. Bernhold Schmid nennt » GB- Lbl Add. 27630, aus Prag oder Süddeutschland, und » PL-Kj Berol. Mus. ms. 40580 [olim D-Bds Mus. ms. 40580], aus dem Wiener Minoritenkonvent, als Vergleichsquellen.[12] So steht am Beginn der Motette Ave Ihesu Christe / O premium der Londoner Handschrift (fol. 53v, Oberstimme) die Ligatur

nicht wie in der ‚korrekten‘ Lesart für Brevis-Longa, sondern für zwei Breven, entspricht also dem Grundrhythmus lang-kurz-kurz-lang dieses Stücks.

nicht wie in der ‚korrekten‘ Lesart für Brevis-Longa, sondern für zwei Breven, entspricht also dem Grundrhythmus lang-kurz-kurz-lang dieses Stücks.Ein Mensuraltraktat im Kontext – Der „Melker Anonymus“

Der sogenannte „Melker Anonymus“[13] ist ein gutes Beispiel für ein anspruchsvolleres Kompendium über mehrstimmige Musik und ihre Notation. Was bisher von der Musikwissenschaft nicht wahrgenommen wurde, ist die Tatsache, dass der Schreiber dieses Mensuraltraktats bekannt ist: Wolfgang von Steyr (1402 Steyr – 7. März 1491 oder 1498 Melk) hat nach Christine Glaßner Teil I (fol. 113–269) des Melker Codex » A-M Cod. 950 geschrieben.[14] Er trat 1425 in das Benediktinerkloster ein, studierte an der Universität Wien, legte 1426 die Profess ab und wurde nach der Priesterweihe Prior zunächst in St. Peter (Salzburg), dann in Kleinmariazell (1437–52), 1463–65 auch in Melk. Sein Hauptwerk, das Itinerarium, in dem wertvolle Daten zur Geschichte und Reform des Stiftes Melk enthalten sind, entstand etwa zur selben Zeit wie die Abschrift der Musiktraktate in A-M Cod. 950: Die Kopie des Mensuraltraktats ist auf den 18. Juli 1462 datiert. Es ist kaum anzunehmen, dass Wolfgang von Steyr diesen Text selbst verfasste, aber sein Interesse für Musik(theorie), das durch seine Abschriften anderer Abhandlungen über Musik in A-M Cod. 950 dokumentiert ist, lässt sich durch die Kenntnis seiner Biographie belegen. So wird es verständlicher, dass die Mensuralmusik (immer als rhythmisch „gemessene“ Musik verstanden, von der Ein- bis zur Vierstimmigkeit) als „cantus acquisitus“ (der „hinzugefügte“ Gesang) klassifiziert wird: Damit wird eine sekundäre Entwicklungsstufe impliziert, die zusätzlich zum „cantus regularis“, dem auf Regeln beruhenden Gregorianischen Choral, in Erscheinung tritt.[15] Vielleicht ist Wolfgang von Steyr als typischer Vertreter des monastischen Historismus doch für diese bemerkenswerte Einteilung (die übrigens als negative Folie auch den „cantus irregularis“ der Bauern und Laien erwähnt) verantwortlich.

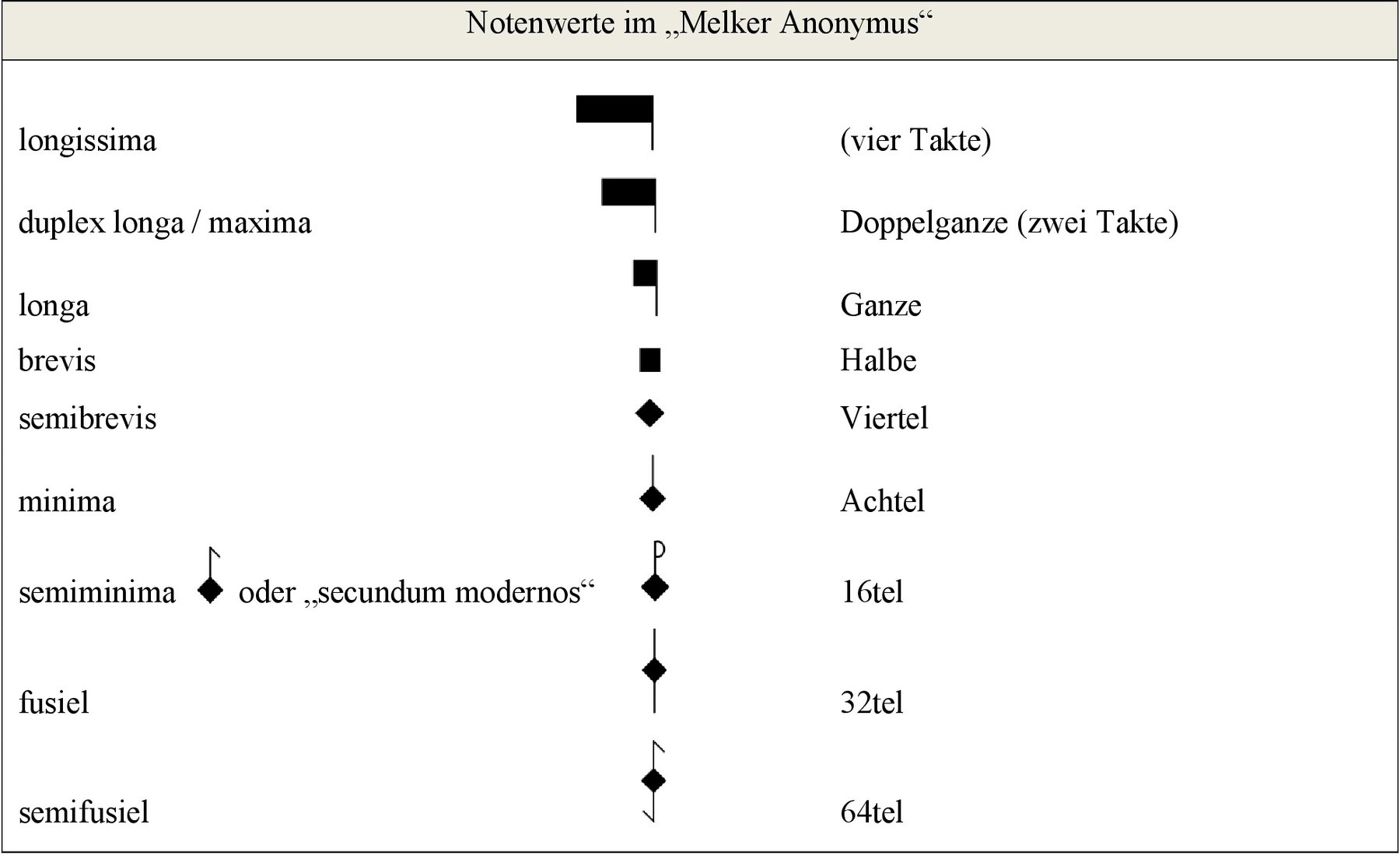

Der Inhalt des Textes stammt aus der Zeit nach 1400, was sich aus der Datierung der zitierten Kompositionen schließen lässt.[16] Im Kapitel über die prolatio (Verhältnis der Minimen zur Semibrevis) wird auf Johannes de Muris (Notitia, ca. 1323) verwiesen und als Exempla für die verschiedenen Mensuren Kompositionen angeführt, die nach Zentraleuropa importiert wurden, meist in Bearbeitungen und als geistliche Kontrafakturen. Ein gutes Beispiel für die Praxis der Aufspaltung größerer Notenwerte in (immer) kleinere bieten die verschiedenen Fassungen der Ballade Virginem mire pulchritudinis (modus imperfectus, tempus perfectum = 3/4-Takt).[17] Nicht zufällig wird die Tendenz der späten Ars nova zu Werten unterhalb der Minima von der Theorie reflektiert, auch terminologisch: Der „Melker Anonymus“ nennt nach der Semiminima noch „fusiel“ (32tel) und „semifusiel“ (64tel), was in anderen zentraleuropäischen Texten sogar noch übertroffen wird.[18]

Die Mensurzeichen für die „prolatio maior“ (senkrechter Strich mit drei rechts davon senkrecht angeordneten Punkten; entspricht dem 6/8-Takt) und für die „prolatio minor“ (senkrechter Strich mit zwei rechts davon senkrecht angeordneten Punkten; 3/4-Takt) finden sich in verwandten Texten wie dem „Anonymus Brigensis“ (aus Schlesien) oder dem Breslauer Traktat, vor allem aber in einer so wichtigen Praxisquelle wie dem in Wien kompilierten Mensuralcodex St. Emmeram (dort speziell im böhmischen Repertoire).

Wie auch in den anderen Texten aus Zentraleuropa werden in A-M Cod. 950 einige mehrstimmige Gattungen wie Rondeau, Motette (auch einstimmige?) oder Virelai[19] erwähnt. Die Beschreibung des Trumpetum ist eine Besonderheit dieses Traktats: „Sed trumpetum habet ad minus tres partes, et si habet in aliqua parte clausuram, tunc eadem pars bis cantatur et fient tunc quatuor partes integre.“ (Aber das Trumpetum hat mindestens drei Teile (formale Abschnitte), und wenn es in irgendeinem Teil eine „clausura“ (Schlusskadenz) hat, dann wird eben dieser Teil zweimal gesungen, und daher ergeben sich vier vollständige Teile.) Offenbar kam es dem Autor vor allem auf die Unterscheidung zu den anderen Genres an, wofür er eben die formalen Kriterien benennt. Der „Breslauer Anonymus“[20] und der ehemalige Wiener Student Paul Paulirinus de Praga geben zusätzlich zur Definition als Gattung auch satztechnische Hinweise, die das Trumpetum als fanfarenartige Stimme (mit den Konsonanzen Quinte und Oktave) beschreiben. Im Hintergrund stehen auch hier konkrete kompositorische Praktiken: In » I-AO Cod. 15 und den Zwettler Fragmenten (ohne Signatur) wird ein Gloria von Etienne Grossin mit einer als „trompetta“ bzw. „concordans“ bezeichneten Zusatzstimme versehen; es gibt weitere Beispiele in der mehrstimmigen Musik der Zeit.[21]

Zwischenstation Wiener Universität

Zwei Fallbeispiele sollen zeigen, wie eng der personale und institutionelle Zusammenhang zwischen (allgemeiner) Musiklehre einerseits und (spezieller) Musiktheorie als universitärer Disziplin andererseits sein konnte.

Der Melker Codex » A-M Cod. 1099 (S. 79–98) überliefert einen kurzgefassten Tonar, der einzelne Beispiele aus dem Antiphonar geordnet nach den Psalmtondifferenzen auflistet und knapp kommentiert. Der Autor Rudolf Volkhardt von Häringen[22] immatrikulierte im Jahr 1411 an der Universität Erfurt und wurde dort 1419 Magister artium. Danach studierte er in Bologna Medizin (Dr. med. 1424), anschließend (1424/25) war er als Arzt in Regensburg tätig. Dort war er auch Kleriker an mehreren Kirchen und Kapellen sowie ab 1429 Generalvikar der Diözese. 1433–38 scheint er als Student und Lektor an der Theologischen Fakultät der Universität Wien auf. Im Oktober 1439 wurde er Kanoniker („in absentia“) des Kollegiatkapitels St. Stephan, im selben Jahr Leibarzt und Kaplan König Albrechts II. Nach dessen Tod († 27. Oktober 1439) ist Volkhardt 1440–62 als Dekan der Alten Kapelle in Regensburg dokumentiert, für die er zahlreiche Stiftungen finanzierte. Die letzte wichtige Station ist München (Dekan von St. Peter), wo er am 31. Dezember 1465 starb. Im St. Emmeram-Codex, der von Hermann Pötzlinger um dieselbe Zeit (1439–44) angelegt wurde, (» G. Hermann Pötzlinger) finden sich drei Stücke, die Volkhardt mit großer Wahrscheinlichkeit zugewiesen werden können: Ein Sanctus trägt im Index den Zusatz „rudolffi“, die Texte zweier weiterer Sätze sind mit Akrosticha konstruiert. Der Tonar in A-M Cod. 1099 bestätigt mit der eindeutigen Zuschreibung „editus a magistro Ruodolfo medico“ (verfasst von Magister Rudolfus, Arzt) die Beschäftigung Volkhardts mit musikalischen Themen zumindest in seiner Wiener Zeit und belegt generell die Verbindungen zwischen der Musiktheorie als Fach des Quadriviums mit Theologie, Medizin oder auch Naturwissenschaften (zu diesen Verbindungen vgl. auch » G. Hermann Poll).

Ein anderes Beispiel sind die ca. 1460–62 entstandenen Aufzeichnungen des Studenten Georg Erber. Sie weisen ebenfalls in das universitäre Milieu, allerdings in diesem Fall dasjenige von Paris.[23] Georg Erber (auch Herbar) aus Eyblingen (wahrscheinlich Aibling, bei Rosenheim) kann mit einem Wien-Bezug identifiziert werden:[24] Er immatrikulierte im Sommer 1452 an der Universität Erfurt und 1455 an der Universität Wien. Später ging er an die Sorbonne nach Paris (wo er als Mitglied der Alemannennation verzeichnet wird) und promovierte dort 1461/62 zum Baccalaureus artium, im Jahr darauf zum Magister artium. Nach der Verleihung des Lizentiats (1463) kehrte er nach Erfurt zurück, wo er 1466 als Magister artium aufgenommen wurde. Im Innsbrucker Codex » A-Iu Cod. 962 (fol. 128–151) finden sich aufschlussreiche Spuren seiner Studien: Exzerpte zur allgemeinen spekulativen Musiktheorie, Kapitel über Intervalle und Konsonanzen und sogar ein Abschnitt über Proportionen der Mensuralmusik in altfranzösischer Sprache.

Lokale und zentraleuropäische Verbindungen

Trotz der spärlichen Überlieferung von Mensuraltraktaten in der Region Österreich lassen sich einige Verbindungslinien zu Böhmen ziehen. Insbesondere Prag scheint auf andere Regionen ausgestrahlt zu haben, wie auch ein Kompendium („Anonymus Boz2“) von ca. 1440 (vor 1467) aus Masowien zeigt.[25] Die zitierten Kompositionen stimmen zu einem Großteil mit dem Melker Traktat überein: so finden sich die besonderen Mensurzeichen wieder, und auch andere Passagen ähneln den Aussagen dort und im „Breslauer Anonymus“, mitunter sogar wörtlich.

Inwieweit lokale Zentren neue, bisher übersehene Zusammenhänge auf der Landkarte des spätmittelalterlichen österreichischen Raums offenbaren können, lässt sich am Beispiel der Domschule von Gurk (Kärnten) zeigen.

Der sogenannte „Klagenfurter Traktat“ von 1430 (A-Kadg XXIX e 27) richtet sich an die „pueri“, an die Knaben einer Kloster- oder Kathedralschule. [26] Das Incipit und mehr noch der Schluss geben eine leicht verständliche Einführung in die Chorallehre (frei von spekulativen Elementen) als Lernziel für die Schüler an. So heißt es im Abschnitt über die Intervalle (in dem sich auch einige wenige Bemerkungen zur Aufführungspraxis des Chorals finden): „… et haec ad praesens de arte cantandi dicta pro pueris sufficiant“ (und was hier über die Fertigkeit zu singen gesagt wurde, möge für die Knaben genügen).

Den historischen Kontext für diesen Einführungstext bildet die Reform der beiden Gurker Domschulen unter Bischof Ernst Auer von Herrenkirchen (1411–1432). Dessen Nachfolger Johannes Schallermann de Susato war in den Gurker Bistumsstreit verwickelt. Schallermanns Sekretär Oswald Strauss war wiederum der Bruder von Wolfhard Strauss, dem Abt von St. Emmeram in Regensburg, wodurch sich mögliche Verbindungen zu Hermann Pötzlinger ergeben, der dort zur selben Zeit die Position des Schulmeisters innehatte.[27]

Inhaltlich fallen Konkordanzen zu zentraleuropäischen Quellen auf, die den unscheinbaren Klagenfurter Text sowohl räumlich als auch identitätsgeschichtlich aufwerten. Die Verse zu den 16 Beispielen zur Mutation[28] finden sich in der Tradition des Prager Universitätsdozenten Johannes Hollandrinus wieder, dessen Musiklehre in einem schwer überschaubaren Konglomerat von miteinander verwandten Texten vor allem aus dem 15. Jahrhundert greifbar ist.[29] Zwei Passagen[30] weisen eher auf das universitäre Milieu als auf den engeren Bildungsrahmen einer provinziellen Kathedralschule. Beide verdeutlichen das System der Mutationen. Ein leider nicht eruierbares, wahrscheinlich aus einem Kommentar stammendes Aristoteles-Zitat begründet die Unmöglichkeit des Hexachordwechsels auf Tönen mit nur einer Solmisationssilbe: „Ubi nota ulterius, quod omnis clavis, quae habet tantum unam vocem, nullam habet mutationem, quia, sicut dicit Aristoteles, unus numerus in se ipsum mutari non potest …“ (Wobei zu bemerken ist, dass jeder Ton, der nur eine (Solmisations-)Silbe hat, keine Mutation hat, weil – wie Aristoteles sagt – eine einzige Zahl in sich selbst nicht verändert werden kann …). Ein bekanntes Ockham-Zitat findet sich bei der Mutation der Silben mi in re bei der Note alamire: „Et ab his duabus vocibus posset bene fieri ulterior saltus per mutationem, sed peccatum est fieri per plura, quod aeque potest fieri per pauciora. Secundum dictum comprehenditur sic: superfluum est fieri per difficilia, quod potest fieri per faciliora.“ (Und von diesen zwei Silben könnte gut ein weiterer (Intervall-)Sprung mittels Mutation erfolgen, aber es ist ein Fehler, wenn etwas durch mehr Anstrengung gemacht wird, was ebenso durch weniger Aufwand geschehen kann. Die zweite Aussage lässt sich so verstehen: Es ist überflüssig, etwas durch schwierige Methoden zu erreichen, was auch durch leichtere geschehen kann.). Spuren des Nominalismus bzw. konkret des sogenannten „Rasiermessers“[31] des englischen Philosophen William von Ockham konnten sich demnach in eine Chorallehre einlagern, die für Angehörige einer Bildungseinrichtung von lokaler Bedeutung bestimmt war.

[2] Vgl. Rausch 2001b, 77–95 (mit Edition aus A-M Cod. 1099).

[3] Vgl. Rausch 2008. [bib]914[/bib]

[5] Vgl. Angerer 1979.

[6] Vgl. Flotzinger 2002 (mit Übertragung der drei zweistimmigen Motetten).

[7] Zu den Versionen in Michaelbeuern und Melk siehe auch Welker 2005, 75f.

[8] Aktuelle Edition: Rausch 2001a, 287 (Verse 77ff).

[9] So z. B. im „Melker Anonymus“, ed. in Gallo 1971, 15. Ähnlich auch im Breslauer Mensuraltraktat (ed. in Wolf [1918–19]).

[10] Edition: Ristory 1987, 65–75.

[11] Vgl. Schmid 1998.

[12] Vgl. Schmid 1998.

[13] Siehe Welker 2005.

[15] Für den Terminus „cantus acquisitus“ kennt das Lexicon musicum Latinum medii aevi, hrsg. von Michael Bernhard, München 2006, Bd. 1 (A–D), 381, nur diesen einen Beleg.

[17] Vgl. Strohm 1993, 122–124.

[18] Vgl. Witkowska-Zaremba 1998.

[19] Mit dem Terminus „viroletum“ konnte der Kopist nichts anfangen, an der Stelle befindet sich eine Lücke.

[20] Edition: Ristory1987

[21] Vgl. Bent 2007, 68–70, und Strohm 1993, 108–111.

[22] Vgl. Rumbold/Wright 2009, 167–172.

[23] Vgl. Meyer 2001. Auszüge aus der Handschrift A-Iu Cod. 962 wurden von Christian Meyer in seinem Aufsatz transkribiert. Das altfranzösische Proportionskapitel bei Federhofer-Königs 1969. Vgl. Strohm 1993, 292.

[24] Datenbank Repertorium Academicum Germanicum der Universitäten Bern und Gießen, URL: http://www.rag-online.org/index.php/de/datenbank/abfrage.html [02.09.2013].

[25] Heute in der Warschauer Nationalbibliothek: PL-Wn Cod. BOZ 61. Edition: Witkowska-Zaremba 2001.

[26] Vgl. Rauter 1989, Kap. VI, 86. Im Art. „Gurk“ von Walburga Litschauer, in: Oesterreichisches Musiklexikon, Bd. 2, Wien 2003, 645 (URL: http://www.musiklexikon.ac.at [14.04.2014]) wird der Traktat nicht genannt. Der Text wird aber schon von Gruber 1995, 171 (Anm. 2 auf 209) erwähnt.

[27] Vgl. Rumbold/Wright 2009, 122.

[28] Vgl. Rauter 1989, Kap. II, 49–62; vgl. die Übersicht, 43.

[30] Rauter 1989, 49 f. und 53.

[31] Dazu Schmid 1995.

Empfohlene Zitierweise:

Alexander Rausch: „Spekulative Musiktheorie und Chorallehre“, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich <https://musical-life.net/essays/spekulative-musiktheorie-und-chorallehre> (2016).