Lautenisten und Lautenspiel in der bürgerlichen Gesellschaft des frühen 16. Jahrhunderts

„lauttenslaher“ – „lauttenmacher“

Die bisherige Forschung dokumentiert eine erstaunlich große Anzahl von Wiener „Lautenmachern“, “Lautenschlagern” und „Lautenfreunden“ (oder „Gesellen“) aus dem 15. und 16. Jahrhundert. In Wien lebten im 15. Jahrhundert beispielsweise „Hainreich des zintzendorffer lauttenslaher“, „Peter lauttenmacher“, „Philipp lauttenmacher“, „Hans schüstl (schüchl, schüchlein oder schüchtl) lautenslaher“ und „Hans lautenslaher“, „Steffan Scherer lautenslaher“ oder „Steffan lautenslaher“, „Jacob Lautenslaher“, Peter Frank, Heinrich Rodigast (Rodiest oder Rodius). Im frühen 16. Jahrhundert waren in Wien namentlich Hans Judenkünig, „Hans lawtenslaher“, „Lorenz lauttenslaher“ und Mathes Wurgnerpekh sowie „Augustin lauttnslaher“ bekannt.[1] Sie gehörten zum Mittelstand, d.h. zu einem etwas wohlhabenderen Gesellschaftskreis, und lebten von Handwerk, Handelstätigkeit oder einer anderen Beschäftigung. „Lorenz lauttenslaher“ wohnte beispielsweise 1519 im Spitalskeller am Neuen Markt 3 in Wien (jetzt Kärntnerstrasse 18) und war im Bürgerspital tätig. [2]

Die Laute zu Hause und im studentischen Leben

Aus dem frühen 16. Jahrhundert sind Belege erhalten über das tägliche häusliche Spiel auf der Laute und anderen Instrumenten, aber auch über die Bedeutung der Laute im Bildungsmilieu sowie über die explizite oder implizite Zugehörigkeit der Lautenisten zu damaligen Bildungseinrichtungen und im studentischen Milieu – Universitäten, hohen Lateinschulen, Bursen und ärmeren Studentenhäusern. Den Lebenserinnerungen des Augsburger Lautenisten und Professor für Medizin Felix Platter entnehmen wir einen Bericht über seine Jugendjahre (1543):

Ich hatt ein sundere inclination und neigung zu der music, sunderlich zu den instrumenten, dorumb ich dan, als ich noch gar iung, selbs anfieng seiten uf schindlen und dugen, die man zu den buchenen steckt [hölzerne Buchdeckel], zien [ziehen], ein steg dorunder machen und doruf mit den henden herigbogen [behaarter Bogen] retzgen [kratzen], welches mir gar / wol gefiel. Hort [hörte] auch meines vatters truckeren [Druckergesellen] so uf der multrummen [Maultrommel] und uf dem hackbret (das domolen [damals] seer brüchlich) schlugen, […] und anderen dischgenger, so uf der luten schlugen, ettlich gigten so in unsrem haus gar gemein was, gern und mit freuden zu. Wei auch, als meins vatters dischgenger einer, Huber von Bern, in der faßnacht nach den nachtessen am monschein die luten schlug, wie mir daß so seer gefallen hatt, und wie ich gewünscht hab, daß ich solches leren möcht, vermeinendt, ich kenne nit herlicher werden.[3]

Das Lautenspiel wurde für die Erholung und Wiederherstellung geistiger Kraft und als Ausgleich zum üblichen Unterricht empfohlen. So pflegte man die Freizeitaktivitäten von Studierenden, Gelehrten und anderen „professoren musici“ zu regulieren. Der Humanist Heinrich Bebel (1472/3–1518), Tübinger Professor für Poetik und Rhetorik, schrieb 1506 in diesem Sinne über die Anwendung von Gesang und Instrumentenspiel, unter anderem vom Spiel auf Cythara [Quinterne oder Laute] oder Lyra [lira da braccio oder Fiedel]:

Dispensandum igitur tempus est pro studio, et remissione animi. Sunt autem remittendi animi non somno nimio, neque desidia, sed in ludis, corporisque exercitatione, nec item suo tempore abstinendum cantu, musicisque organis, adsit aut cythara testudinea, aut lyra, fistula vel simile, quod sua sonoritate animum hominis componat, gravesque meditationes et curas mitigat, ut eo validius ingenium possit redire ad labores.

(Die Zeit soll also für das Studium und die Erholung des Geistes verwendet werden. Doch erhole man den Geist weder durch zu viel Schlaf noch durch Untätigkeit, sondern durch Spiele und Übungen des Körpers, und zu passender Zeit verzichte man auch nicht auf Gesang und Orgelmusik, und dabei seien auch Cythara testudinea [Laute], Lyra [Fiedel], Blasinstrument [Flöte, Pfeife] und ähnliche, die durch ihren Wohlklang den menschlichen Geist ordnen und beschwerliche Gedanken und Sorgen mildern, so dass der Intellekt umso kraftvoller die Arbeit wieder aufnehmen kann.) [4]Die – allerdings deutlich später – protokollierte Erlaubnis in der Schulordnung aus der Wittenbergischen Kirchenordnung von 1559 bestätigt diese Gewohnheit. Die Stipendiaten durften das Lautenspiel („unergerliche Seitenspil“) eine Stunde nach dem Essen zur Erholung betreiben:

Doch [soll] jnen die Leidenliche und erbare, unergerliche Seitenspil / und Gesang, morgens und abents, allwegen ein Stund nach Essens, / pro recreatione, mit rechter bescheidenheit zugebrauchen, unabge/schlagen sein.

(Doch soll ihnen das erlaubte und ehrsame, unaufdringliche Saitenspiel und Gesang, morgens und abends, jedesmal eine Stunde nach dem Essen zur Erholung, mit rechtem Maß zu gebrauchen, unverwehrt sein.)[5]Dass die Laute ein Bestandteil des studentischen Lebens war, bezeugt auch der seit 1534 an der Artistenfakultät der Kölner Universität immatrikulierte Hermann Weinsberg (1518–1597)[6]:

„[…] hett ich wol uff der luten oder virginail oder clavicordio oder pfeifen leren spilen umb ein geringt vur zitverdreif, dan gemeinlich alle studenten leisten dermaissen etwas […]“.[7]

Unter dem „zitverdreif“ (Zeitvertreib) wurde sicherlich nur das bloße Vergnügen verstanden, allerdings nicht das Betteln, das für ärmere Studenten überlebenswichtig war, und vermutlich zu den späteren Einwänden gegen Instrumente an Universitäten und Instrumentalmusik in Studentenhäusern beigetragen hat. Aus den allgemeinen Verhaltensregeln der Wiener Kodrei Goldberg von 1555 ist z. B. bekannt, dass Vokalmusik nach den Mahlzeiten aufgeführt werden durfte, während Instrumentalmusik nicht gestattet war.[8] Ein ähnliches Verbot wurde in den Statuten der Universität Leipzig niedergeschrieben.[9] Peter Király wies zudem nach, dass die Studenten, u. a. in Bursen, einander auf der Laute unterrichteten oder sogar Instrumente und Lautenbücher füreinander hinterließen.[10]

Die Laute in humanistischen Kreisen

Laute spielen zu können gehörte spätestens ab dem frühen 16. Jahrhundert zu den obligatorischen Beschäftigungen unter Humanisten. Dies ist besonders für die hohen Gesellschaftskreise gut belegbar. Bekannt ist zum Beispiel, dass der Augsburger Humanist und Sammler Hans Heinrich Herwart (1520–1583) nicht nur selbst Laute spielte, sondern ein Ensemble u.a. von Lautenisten hatte.[11] Sein Interesse für die Lautenmusik schlug sich in seiner umfangreichen Sammlung von Lautentabulaturen nieder.[12] Herwart und mit ihm befreundete Schreiber seiner Lautentabulaturen bilden die Angelpunkte eines humanistisches Netzwerks von Lautenisten, welches sich von norditalienischen Gebieten (insbesondere Padua) bis zu süddeutschen Städten erstreckt. Schreiber B und F der Herwart-Sammlung[13] hatten einen engen Bezug zu Italien bzw. waren sogar selbst italienischer Herkunft. Ihre Beiträge schrieben sie jedoch in Augsburg. Mit Schreiber B verband Herwart eine freundschaftliche Beziehung im Sinne der humanistischen Libri-Amicorum-Tradition, was aus dem Widmungseintrag „CARO A. H. HE“ (=„Caro Amico Henrico Herwart“) der Handschrift D-Mbs Mus.ms. 266, fol. 48v, zu schließen ist. Die Referenzen in Richtung Padua, hier explizit zur Paduanischen Universität, lassen vermuten, dass der Humanist und Sammler Martin Crusius (1526-1607), Tübinger Professor für griechische und lateinische Sprache, wandernde Scholaren aus Padua unterstützte und „einem Lautenisten aus Padua als musikalische Persönlichkeit“ bekannt gewesen war.[14] Crusius stand in Kontakt mit Georg Reismüller, dem Lautenisten, der um 1554 in Augsburg wirkte und in den 1570er Jahren nach Stuttgart wechselte. Crusius selbst beschäftigte sich tiefgreifend und vielseitig mit Musik. In seinen Studien interessierten ihn vor allem erzieherische und ethische Werte der Musik, die er – humanistisch geprägt – auf die antiken Autoren zurückführte. Er sammelte Musikinstrumente und hatte u.a. „ein virginale, eine chitara[15], eine größere und eine kleinere Laute“, die er gerne spielte. Das unmittelbare Umfeld von Crusius bildeten außerdem die Musiker des „Fürstlichen Stipendiums“ des Tübinger Stiftes, unter denen z.B. M. Blasius Braun als Sänger und Lautenist genannt wird.[16] Unter den anerkannten Humanisten ist ebenfalls der Augsburger Lautenist Georg Sigismund Seld (1516–1565) zu nennen, der in Padua studierte und ab 1547 in kaiserlichen Diensten stand.[17] Am Beispiel des Humanisten und Pädagogen Veit Bulling (» Abb. Veit Bulling, 1525; » Kap. Laute als Symbol) wird deutlich, dass die Beherrschung der Laute als Teil des universalen pädagogischen Könnens im 16. Jahrhundert – und damit der humanistischen Tugend (virtus) – angesehen wurde .

Laute als Symbol. Darstellungen in Dichtung und Bild

Welche Rolle die Laute im Musikleben des 16. Jahrhunderts spielte, verdeutlichen nicht zuletzt die Erwähnungen dieses Instrumentes in der Dichtung und entsprechende bildliche Darstellungen. Insgesamt lässt sich das Material in vier Sinngruppen erfassen: Laute als Symbol des humanistischen Bündnisses; Laute als Liebessymbol; Laute als Symbol himmlischer Perfektion; Laute in spöttischer Tafelkultur.

Laute als Symbol des humanistischen Bündnisses

Das Emblematum Liber (1531), ein das ganze 16. Jahrhundert über bekanntes Buch mit Loci communes des Juristen und Humanisten Andrea Alciato enthält u.a. eine Abbildung der Laute als Symbol eines wohl auch humanistisch verstandenen foedus (Bündnisses). In der vom Humanisten Konrad Peutinger (1465–1547) in Augsburg veranlassten Erstausgabe steht unter dem Titel „Bundsgenossen“, in der deutschsprachigen Variante folgende Sentenz zum Lauten-Symbol (» Abb. Laute als Bündnissymbol):So du Furst yetz zu dieser zeyt / Machst newe bundnuß, schenck ich dier / Ein lautten, merck was die bedeyt, / Vnd nim sy gnediklich von mier. / Ein lautte hallt mit grosser zier, / Soll nicht wo nur ein saytt abschnolt: / Ein steter bund schreckt alle thier, / Gilt nicht, wo nur ein bundßgnoß folt.[18]

(Wenn du, Fürst, jetzt zu dieser Zeit ein neues Bündnis schließest, schenke ich dir eine Laute; merke, was sie bedeutet, und nimm sie gnädig von mir an: Eine Laute klingt mit großer Schönheit, doch nicht, wo nur eine Saite abspringt. Ein permanenter Bund erschreckt alle Tiere, er gilt aber nicht, wo ein einziger Bundesgenosse fehlt.)Es geht hier um den allegorischen Vergleich der Zierlichkeit und der Unabdingbarkeit aller klingenden Saiten mit dem Vertrauen und dem Einverständnis, die ein Bündnis erst ermöglichen. Somit wird eine der tragenden Ideen des Humanismus, die Etablierung eines eigenen Netzwerkes unter Gleichgesinnten, hervorgehoben.

Ob auch die Darstellung des Augsburger Humanisten und Lautenisten Veit Bulling[19] auf einer Medaille von 1525 ein Zeugnis eines humanistischen Bündnisses war, ließ sich noch nicht feststellen (» Abb. Veit Bulling, 1525). Es ist jedenfalls belegt, dass Bulling Felix Platter auf der Laute unterrichtete.[20]

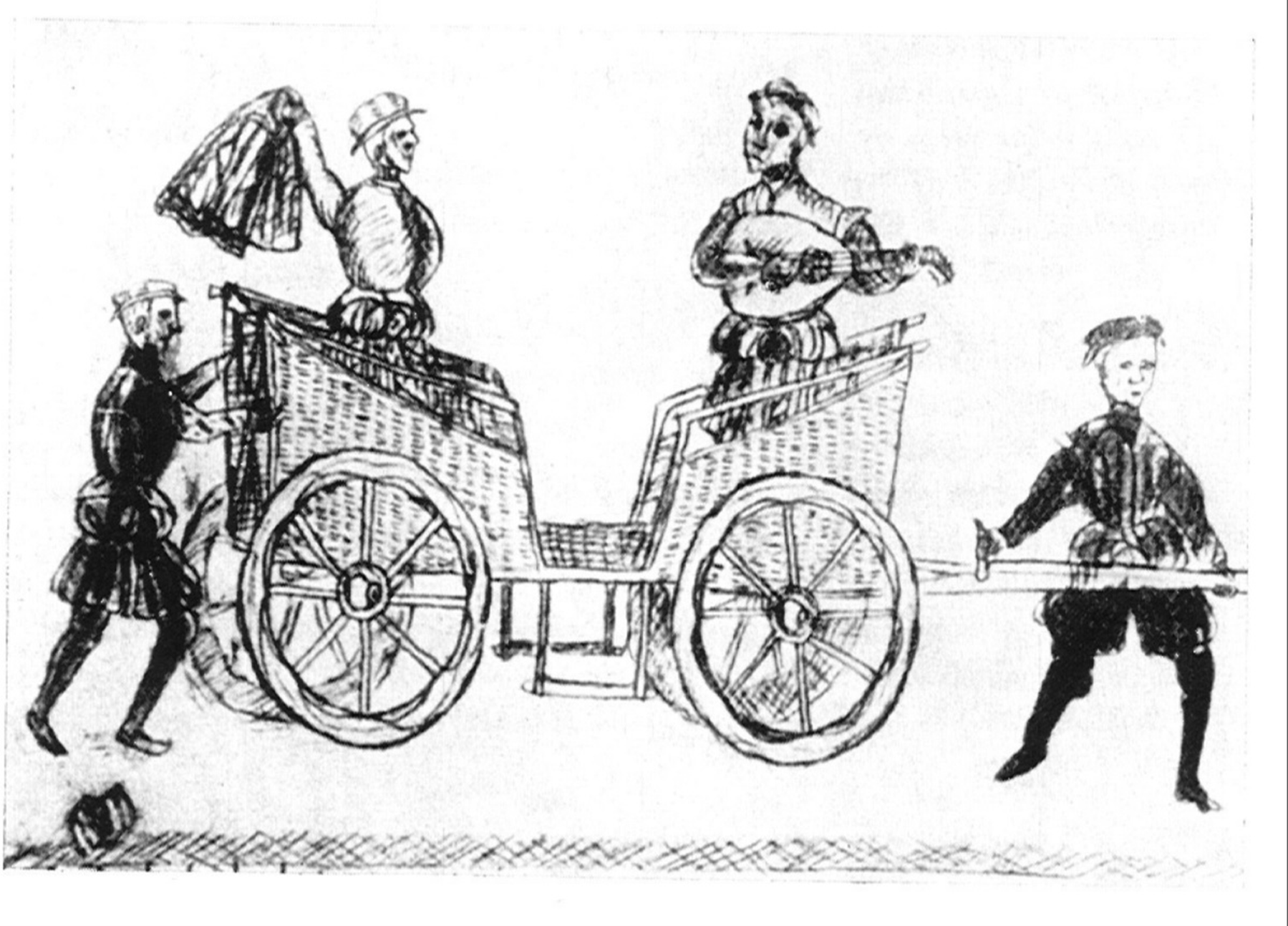

Auf der Medaille ist Bulling in einer für die Gelehrten typischen Kleidung dargestellt. Die Inschrift lautet: „VIT.BVLLING.LVTIIIIST“ („Vit. Bulling. Lutinist”) und ist auf der anderen Medaillenseite mit der Abbildung einer 6-chörigen Renaissance-Laute inmitten der Jahreszahl 1525 versehen.[21] Ein Bündnis unter Scholaren umfasste durchaus auch fahrende Gesellen. Diese Tradition scheint illustriert in der Abbildung eines fahrenden Wagens mit einem darauf stehenden Lautenisten, der einem anderen jungen Herrn vorspielt, aus dem verschollenen Stammbuch des Burggrafen Achatius zu Dohna um 1550 (» Abb. Lautenist als fahrender Gesell).

Laute als Liebessymbol

Im Sinne des Bündnisses hat sich die Laute auch in der Liebessymbolik etabliert. Für die Zeit um die Jahrhundertwende und das frühe 16. Jahrhundert ist vor allem die Darstellung der Laute als Attribut des „hoffierens“ – des Musizierens vor dem Fenster der verehrten Frau, typisch. Diese wohl auf den mittelalterlichen Frauenkult zurückzuführende Liebeswerbung breitete sich im Bürgertum, vom armen Studenten bis zum angesehen Bürger, aus: Das Spielen und Singen konnte sowohl allein als auch mit Ensemble, mit eigenen Kräften oder auch durch gemietete Musiker stattfinden.[22] Eine drastische satirisch-moralisierende Beschreibung „Von nachtes hofyeren“ der Sitte findet sich im Narrenschiff (1494) von Sebastian Brant:

Wer vil lust hat wie er hofier

Nachts vff der gassen vor der thur

Den glust / das er wachend erfrür

Jetz wer schyer vß der narren dantz

Aber das spiel wer nit all gantz

Wann nit hie weren ouch die löffel

Die gassentretter / vnd die göffel

Die durch die nacht keyn ruw went han

Wann sie nit vff der gassen gan

Vnd schlagent luten vor der tür

Ob gucken well die mätz har für

Vnd kumen vß der gassen nit

Biß man eyn kamer loug jnn gytt

Oder sie würffet mit eym steyn

Es ist die freüd jn warheyt kleyn […]Sebastian Brant, Das Narrenschiff,

Basel 1494, SLUB, Ink.394.4, LXII/108

(urn:nbn:de:bsz:14-db-id3095394715)Wer Lust verspürt, daß er hofiere

Nachts auf der Gasse vor der Thüre,

Den lüstet, daß er wachend friere

Jetzt wär‘ schier aus der Narrentanz,

Aber das Spiel doch noch nicht ganz,

Wenn nicht hier wären auch die Löffel,

Die Gassentreter und die Göffel,

Die durch die Nacht nicht ruhen können,

Wenn sie nicht auf der Gasse rennen

Und schlagen Laute vor der Thür,

Ob nicht das Mädchen schau‘ herfür.

Nichts Andres von der Straß‘ sie bringt,

Bis man mit Kammerlaug‘ sie zwingt

Oder sie grüßt mit einem Stein.

Es ist die Freud‘ in Wahrheit klein […]Sebastian Brant, Das Narrenschiff,

Leipzig 1877 (hrsg. von H. A. Junghans), LXII/108

(http://www.zeno.org/nid/20004592476)

Die dazugehörige Grafik in Brants Basler Druck illustriert eines der möglichen Missgeschicke dieser Aktion „mit Kammerlaug“, eine Wiener (?) Zeichnung von 1489 imitierend (vgl. » Abb. Musikalische Darbietung von Scholaren). Eine friedlichere Szene des Hofierens, nun im Hochbürgertum, ist in einer Zeichnung aus dem Stammbuch des Burggrafen Achatius zu Dohna um 1550 dargestellt.[23] (» Abb. Musikalisches Hofieren).Die über den vier Männern stehende Sentenz „Nescio quid sit amor, nec amo nec amor nec amavi. / Hoc scio, quisquis amat, uritur igne gravi“ (Ich weiss von Liebe nichts zu sagen, / Wer aber liebt, hat viele Plagen)[24] ist in ihrer metrischen Struktur ein elegisches Distichon, welches zu den unter den Scholaren geübten Metren gehörte und vielleicht als Kontrapunkt zur hier ironisierten Liebespoesie gedacht war. Die Sentenz und das Bild werfen die Frage auf, welches Repertoire unter dem Fenster aufgeführt wurde, denn poetische Verse konnten in der Tat mit Laute gesungen oder skandiert werden. Das in der Literatur erwähnte „Ständchensingen“[25] muss offenbar deutlich erweitert betrachtet werden, zumal im Narrenschiff beim Hofieren auch der „dantz“ erwähnt wird (vgl. Laute in spöttischer Tafelkultur).

Laute als Symbol himmlischer Perfektion

In seinem 1572 publizierten Poem Ain Artliches Lob der Lauten besingt der süddeutsch-schweizerische Dichter Johann Fischart (1546/47–1591) die Eigenschaften dieses Instrumentes, seinen Gebrauch und das Repertoire, wobei er direkt oder indirekt auf die früheren Zeiten zurückgreift und so frühere Ansichten durchblicken lässt. Aus seinen Zeilen geht hervor, dass die Wahrnehmung der Lautenmusik durch musiktheoretische und philosophische Vorstellungen des Mittelalters und des frühen 16. Jahrhunderts über die Sphärenharmonie geprägt war. Der Lautenklang wie auch der Bau des Instrumentes entspreche der „ Himmelssphären Concordantz“; die Vollkommenheit im Lautenklang rufe „Die himmlisch Concordantz“ auf.[26] Der Lautenspieler könne dadurch die Harmonie von Leib und Seele erreichen beziehungsweise sie wiederherstellen, denn das Lautenspiel mache gütig, freundlich, sittig; es „formieret Herz“, mindert Unsinnigkeiten, hilft „Ungreine gdancken zu verjagen“ oder „von bösen gelüsten [zu] kehren“.[27] Die musiktheoretische Erfassung der Sphärenmusik wird von Nicolaus Wollick 1501, Johannes Cochlaeus 1511, Andrea Ornitoparch 1517 und Sebastian Felsztyn 1524 aufrechterhalten und findet sich auch im Dodekachordon von Heinrich Glarean 1547.[28] Fischart vermischt humanistisch-mythologische und christliche Vorstellungen über die vollkommene Musik, welche in seiner Darlegung mit der Lautenmusik identisch ist. Die Laute wird als Orpheus‘ Instrument, die Mutter aller Musik gepriesen – wohl ein Gemeinplatz aus der Lehrliteratur des 16. Jahrhunderts. Den Begriff „Laute“ leitet er aus dem Lateinischen laudare – „loben, preisen“ ab, und verbindet ihn mit dem Lob des Gottes.[29] Zugleich stehe die Laute den gutmütigen Menschen („So jede Edel Creatur / Und fürtreffliche Natur“), und den Kunstgelehrten, zur Verfügung.[30] Das Instrument bewege zu Arbeit und Fleiß, zum Lehren und Lernen. Die Konnotation zur humanistischen Tugend ist hier nicht zu übersehen.[31] Besonders deutlich wird die humanistische Lehr- und Lerntradition in Fischarts Schilderung der alten Zeiten, hier erwähnt er die instrumentale Begleitung von historischen Erzählungen und Lehrgedichten:Zu freündtschafft und standmüttigkeyt,

Zu schönen gdancken, süsser Red:

In sonderheyt so man auch thet

Gleich wie die Alten allesammen,

Die ihr [der Laute] zu hülff mit worten kamen,

Und sungen drein ein dapffer gschicht

Oder ein nützlich Lehr gedicht,

Darmit der Mensch mit süssem klang

Nutz schöpffet auß der wort gesang […]“[32]

Laute in spöttischer Tafelkultur

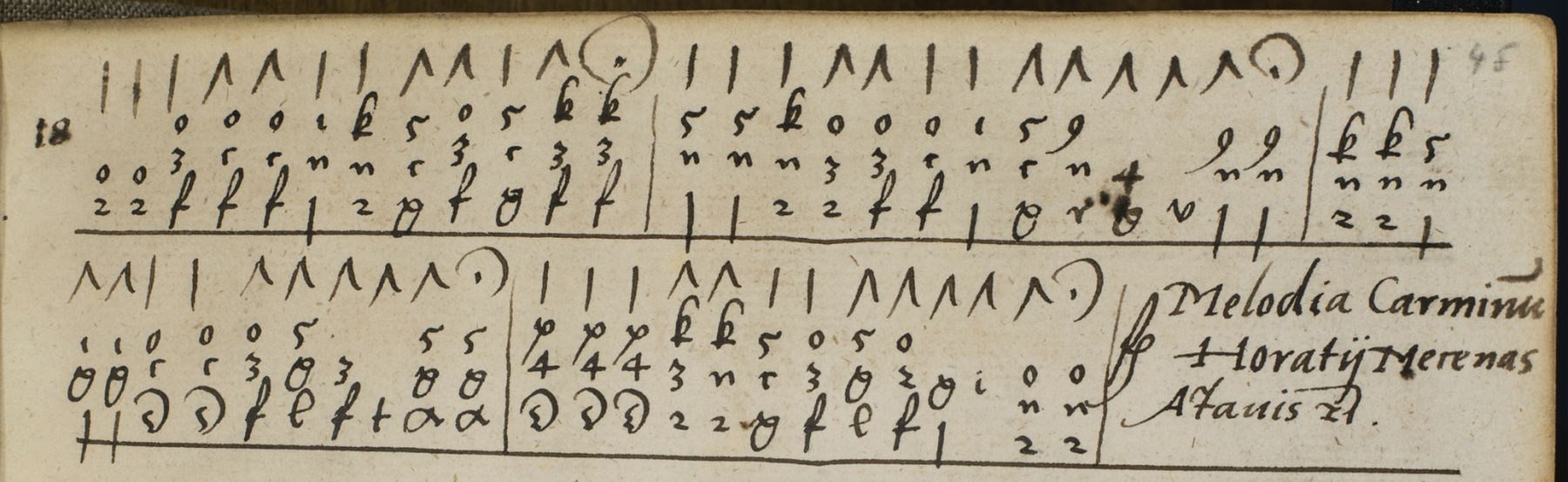

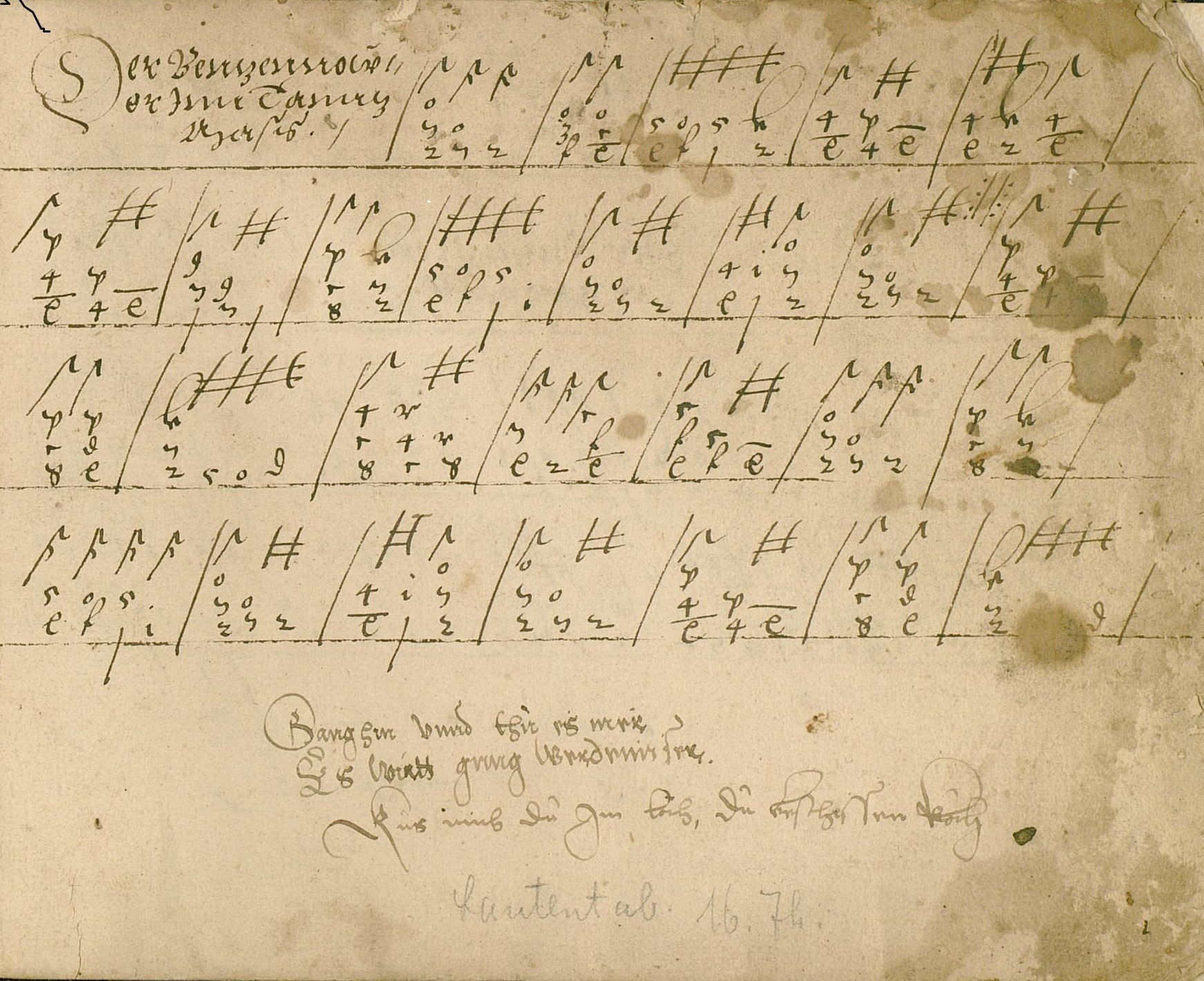

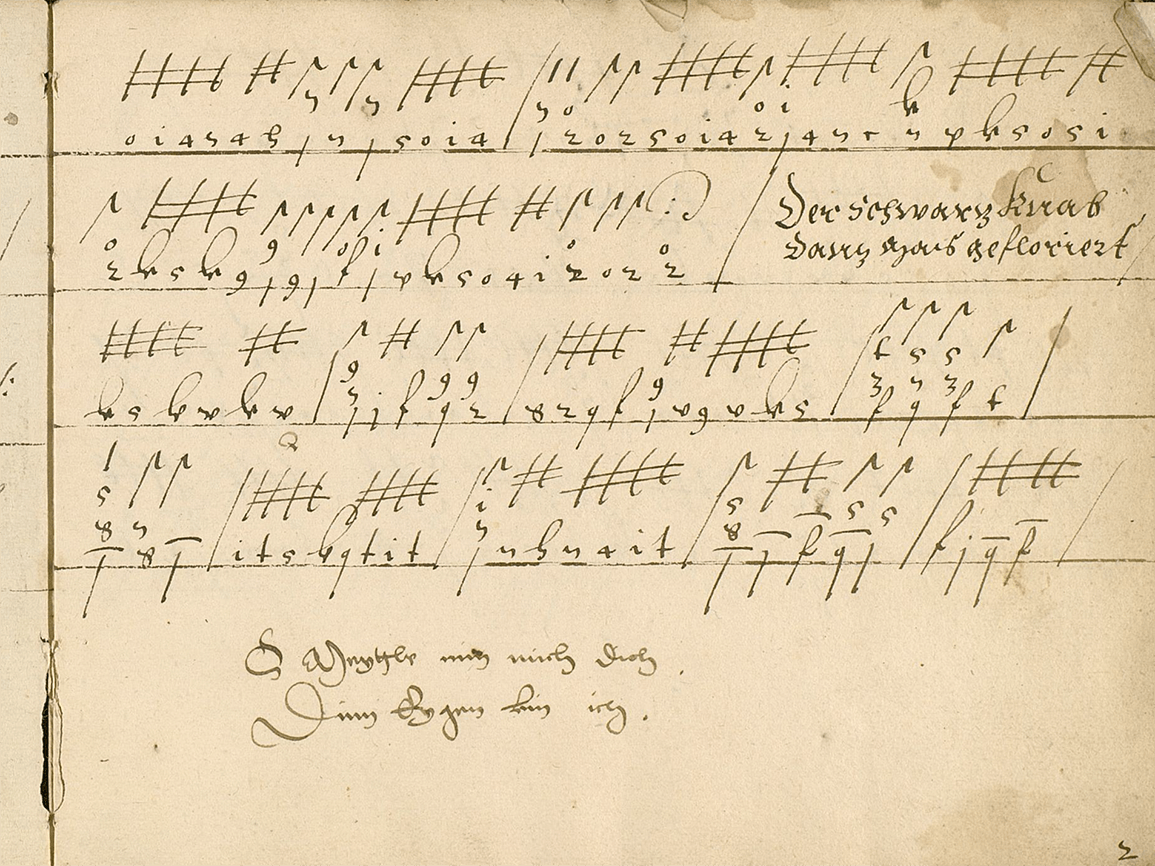

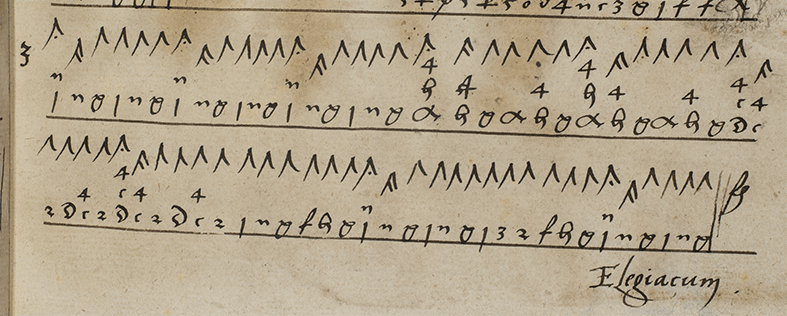

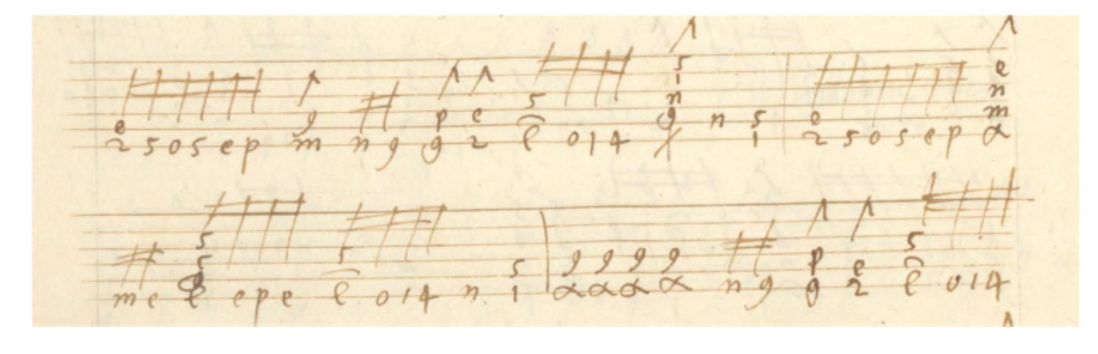

Wie die Quellen zeigen, ist es nicht immer gelungen, mit der Laute, wie Fischart schrieb, „Ungreine gdancken zu verjagen“ und „von bösen gelüsten [zu] kehren“.[33] Seine Poetisierung der Laute war zum Teil sehr idealistisch. Lautenisten pflegten nicht nur damals gebräuchliche Psalmen und Lieder, oder „künstlich stücken und muteten“, also den kolorierten Gesang „Zu nützlich gdichten von Poeten“, wie in » Notenbsp. Maecenas atavis für die Laute. Tabulaturhandschrift PL-WRk 352; » Hörbsp. ♫ „Maecenas atavis“ für die Laute):[34]Lautenisten pflegten auch „Schandparkeit“ und „ungfläterey“.[35] Zu den „iauchtzen, truncknen liedern“ und Tänzen schrieben sie passende spöttische gereimte Verse auf Deutsch, wie es uns die Handschrift D-KA, Don Mus. Autogr. 1, fols. 1r und 2r, überliefert: „Kus mich du Jm loch, du geschissen Koch“, oder „O Meythle nim mich dich[?]/ Dinn Eygenn bin ich“ (» Abb. Der Benzennawer Inn Tannz Weiss, » Abb. Der schwarz knab; » Notenbsp. Der Benzennawer Inn tannz weiss, » Notenbsp. Der Benzennawer gar guth).

Solche Stücke wurden gern auch „vertuscht“: So verstecken sich unter humanistischen Überschriften wie Elegiacum, die eher auf metrische Übungen schließen lassen (wohl „ein nützlich Lehr gedicht“: vgl. Laute in humanistischen Kreisen), andere Musikformen, wie zum Beispiel ein Tanz (» Notenbsp. Elegiacum; » Hörbsp. ♫ Elegiacum).

Überlieferung der Lautenmusik: Namen und „Werke“

Die Überlieferung der Lautenmusik aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert ist von zwei Tendenzen gekennzeichnet: Einerseits hat die Geschichte die Namen von Menschen überliefert, deren Verdienste als Hoflautenisten dokumentarisch belegt sind. Die bekanntesten Beispiele im süddeutschen Raum sind „Artus lautenschlagenmeister“ beziehungsweise Artus von Enntz Wehingen (Albrecht Morhanns), der ab 1489 im Dienste von Maximilian I. stand;[36] Adolf Blindhamer, der ab 1503 Mitglied derselben Hofkapelle war und bis zum Tode von Maximilian I. (1519) den Titel „lawtenslaher kays. M[ajestä]t“ trug,[37] sowie Felix Hungersperger, den Albrecht Dürer 1520 in zwei Zeichnungen verewigte und den die spätere Literatur als „unter den kaiserlichen Musikern der vorzüglichste“ rezipierte[38] (» Abb. Felix Hungersberger).

Die Suche nach „Autographen“ oder den „Werken der Komponisten“ ist andererseits für die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts meist vergeblich, denn es gibt nur relativ wenige Lautenstücke, aus denen die Musikwissenschaft anhand von Namen oder Monogrammen zumindest eine bedingte Zuschreibung der Musik zur Person oder deren Umgebung ableiten kann. Das Manuskript PL-Kj Berol. Mus. ms. 40154 enthält beispielsweise eine Muteta Adolf sequitur, fol. 12v, mit dem Hinweis auf Adolf Blindhamer. Bayses moi Felix lutinist aus dieser Handschrift, fol. 11r, Zeilen 1-2, bezieht sich wahrscheinlich auf Felix Hungersberger, und mit preludij ludwigs blanckenheim, fol. 20v, ist wohl ein weiterer Lautenist – Ludwig Blanckenheim – verewigt. Der größte Teil des überlieferten Lautenrepertoires gehört jedoch in eine andere soziale Sphäre – der mittleren bürgerlichen Schicht, die nur indirekt belegbar und meist nicht mit Namen oder gar Lebensläufen zu greifen ist.

Titelblätter als Schlüssel zur Funktion der Lautenhandschriften

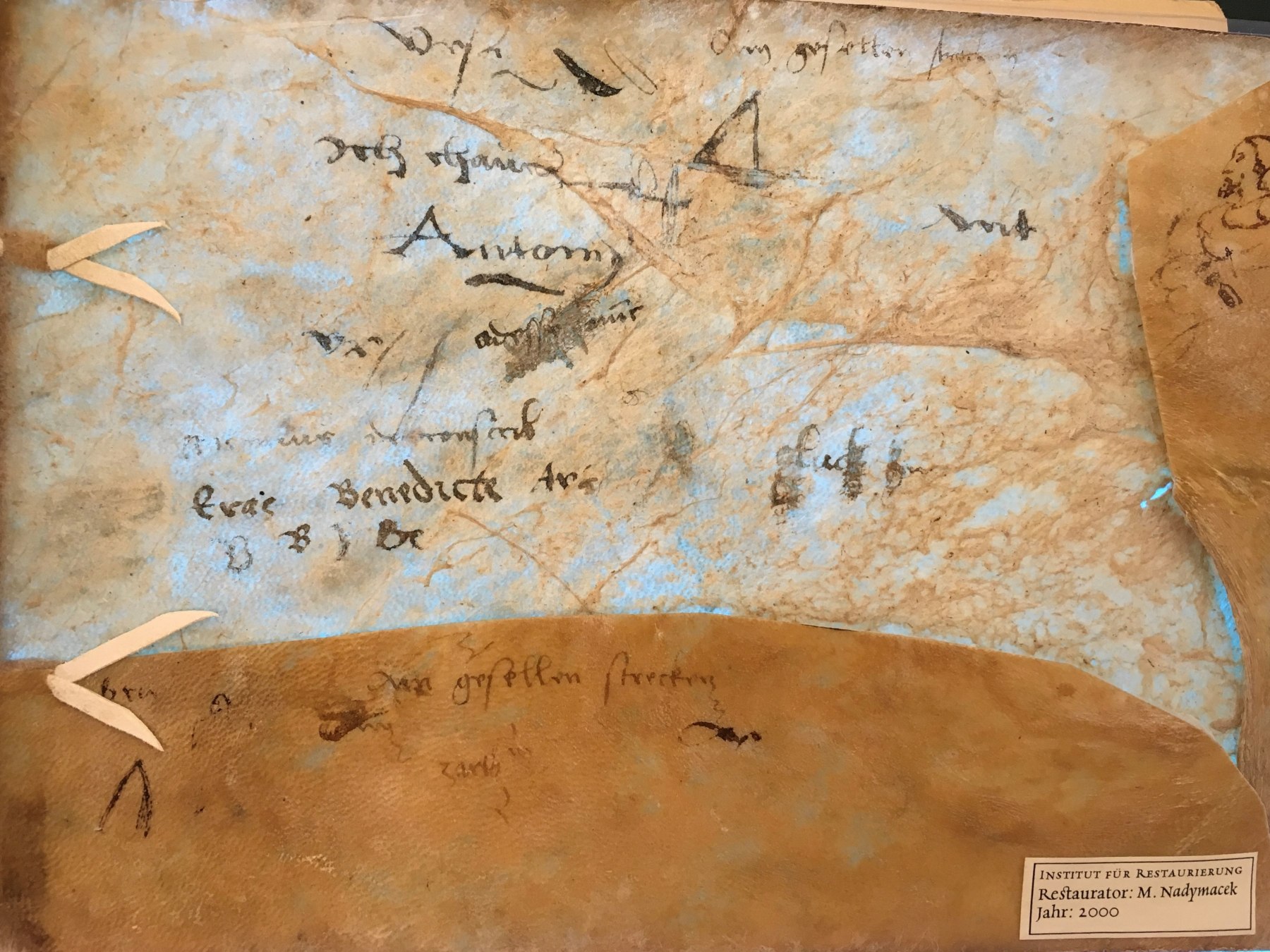

Die karge Überlieferung von Namen und auch Widersprüche zwischen den Namen auf dem Deck- oder Titelblatt und der Anzahl der tatsächlichen Schreiber eines Manuskriptes ist in den meisten frühen Lautenhandschriften im süddeutschen Raum die Norm. Von den vier Schreibern des Manuskripts A-Wn Mus. Hs. 18827 sind auf der hinteren Innenseite des Pergamentdeckblattes nur ein Name – Antonius - und zwei Zeichnungen zu finden: das Portrait eines bärtigen Mannes (oben rechts) und die Skizze eines Menschen (unten links) (» Abb. Tabulaturhandschrift A-Wn Mus. Hs. 18827). Außer einzelnen lesbaren Wörtern wie „ich“ und „Benedicte“ erscheint auf dem Blatt noch zweimal die Phrase „Ain gesellen strecken“ [“Auf Gesellen Wegen“] [39]. Sie könnte ein wichtiger Hinweis auf einen zugehörigen Gesellen- bzw. Freundeskreis sein und darauf hindeuten, dass das Lautenheft auf die Reise mitgenommen oder von Reisenden gefüllt wurde.

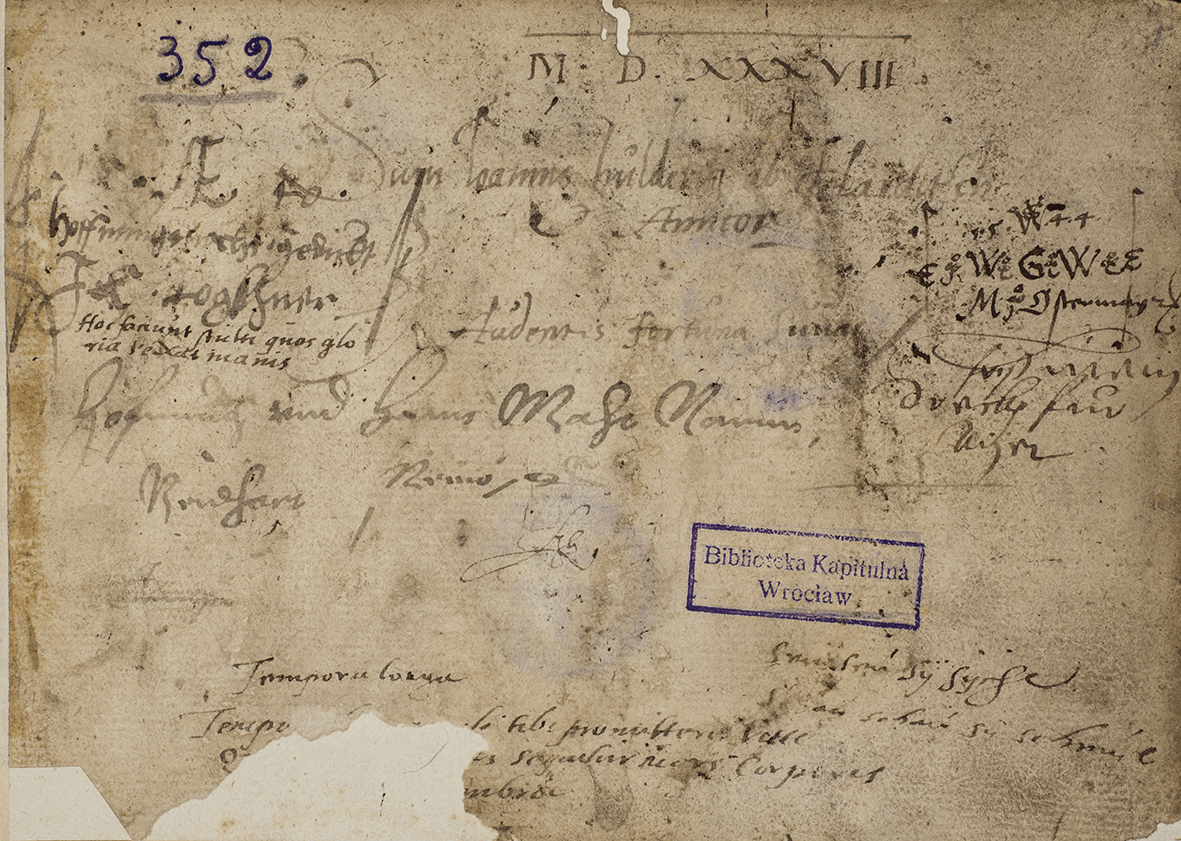

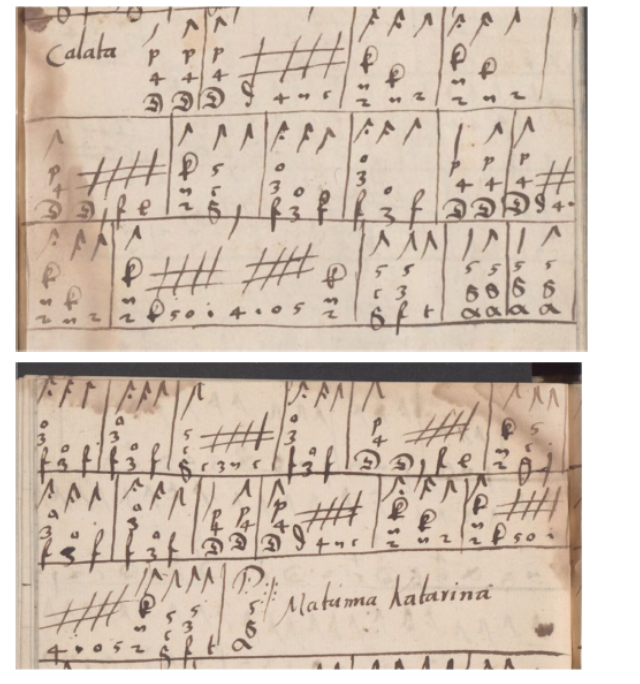

Ergiebiger ist die Betrachtung des Titelblatts der Tabulatur PL-WRk 352. Das jetzt in Wrocław aufbewahrte Manuskript wurde von drei Schreibern in italienischer (fols. 3r -37r) und deutscher (37v-75v) Lautentabulatur zwischen 1530 und 1550 verfasst und vermutlich auf Reisen zwischen Norditalien und der Wiener Gegend mitgenommen. Das Titelblatt bietet wesentliche Anhaltspunkte zu Datierung und Funktion dieser Handschrift.[40] Auf dem Titelblatt, oben im Zentrum, steht „M.D.XXXVII“, 1538 (» (» Abb. Tabulaturhandschrift PL-WRk 352, Titelblatt).

In der Überschrift „Sum Joannis huldericij ab Harditsch et Amicor[um]“ (Abb. oben, hellere Tinte) kann man den Namen von Joannis Hulderic von Harditsch und die Widmung „den Freunden“ („et Amicorum“) lesen. Von ihnen weiß man allerdings nichts, man darf aber annehmen, dass sie zum Bildungsmilieu gehörten, da die gleiche Hand die lateinische Sentenz „Audentis fortuna iuvat“ („Wer da wagt, dem hilft das Geschick“) aus Vergils Aeneis (X, 284) einfügte – vermutlich als eine Devise für dieses Lautenheft. Der Eintrag links oben verweist auf den Namen von „J. C. Hogkhner“[41] mit einer anschließenden, nun deutschsprachigen Sentenz „Hoffnung macht geduld“ und einem Monogramm AE inmitten der Jahreszahl 1540.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass „J. C. Hogkhner“ der 1554 an der Wiener Universität immatrikulierte „Joannes Högkhner Vienn[ensis]“ war.[42] Jedenfalls gehörte er – ähnlich Hulderic – offenbar ebenfalls zum Kreis der humanistisch Gebildeten, was nicht zuletzt das Prunken mit Sentenzen auf dem Titelblatt der Tabulatur anzeigt. Auffallend ist, dass alle erwähnten Namen mit „H“ beginnen, welches die Auswahl der Sentenz durch die Anspielung auf das Wort „Hoffnung“ erklären könnte. Auch die nächste Sentenz von Högkhner beginnt mit einem „H“: „Hofnung und Harren Macht Narren, / Neidhart, Nemo“ (»Abb. Tabulaturhandschrift PL-WRk 352, Titelblatt, im Zentrum). Eine andere, dritte Hand, zu der die oben mittig geschriebene Jahreszahl 1538 gehören könnte, notierte noch zwei lesbare Sentenzen aus den Disticha Catonis. Die erste ist von besonderem Interesse: „Hoc faciunt stulti quos gloria vexat inanis“ („Narren tun dies, die eitle Ruhmsucht plagt“, II, 16).[43] Es scheint also, dass der Schreiber mit der Jahreszahl „1538“ die Sentenz in Latein eintrug und Högkhner seine deutsche Interpretation zwei Jahre später (1540) beisteuerte. Dieser Zusammenhang bekräftigt die These über die gemeinsame Arbeit eines Gesellenbundes von Lautenisten und zeigt, dass die Lautentabulatur an die Tradition der für das 16. Jahrhundert charakteristischen mehrsprachigen Lehrbuch- und Unterhaltungsliteratur anschließt. Die Disticha Catonis bildeten einen der beliebtesten Lehrstoffe in diesem Milieu. Sie verkörpern eine bis mindestens in die 1590er Jahre belegbare Tradition der Schul- und Universitätsbücher mit Sentenzensammlungen.[44] In der Wiener Kodrei Goldberg wurden beispielsweise in den untersten Klassen das Lesen und Schreiben sowie die Grundlagen der lateinischen Sprache, Vokabeln, Deklination und Konjugation anhand der Disticha Catonis erlernt.[45] Das Titelblatt der Lautentabulatur enthält noch Notizen von mindestens zwei weiteren Händen: unlesbare Sentenzen (»Abb. Tabulaturhandschrift PL-WRk 352, Titelblatt, unten und mittig links), die etwas höher rechts eingetragene Jahreszahl 1544 mit einem zwischen die Zahlen eingefügten Monogramm „WS“, weiteren Monogrammen und letztlich dem Namen „Mg [Mag,?] Ostermayr“.[46] Am Titelblatt der Handschrift PL-WRk 352 waren also mindesten fünf Schreiber beteiligt, während die musikalischen Beiträge von maximal drei Schreibern stammen.

Das Schriftbild der Tabulaturen und die Musik

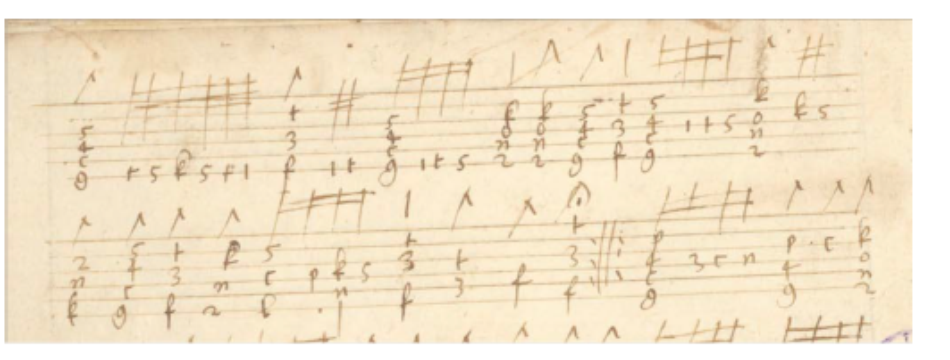

Die enge Anbindung an Italien, insbesondere Norditalien (» Laute in humanistischen Kreisen) förderte nicht nur den Austausch von Repertoire, wie die Übernahme des der Gattung des Ricercares nördlich der Alpen zeigt (» Notenbsp. Recercare; » Hörbsp. ♫ Recercare).Es handelt sich hier um eine tiefgreifende Zusammenwirkung von improvisierten und notierten Praktiken. Die Art, wie die Musik in den handschriftlichen Lautentabulaturen notiert wurde, zeigt eine Schnittstelle zwischen den ex tempore und den an die Schrift gebundenen Spieltraditionen. Die frühen süddeutschen Lautentabulaturen demonstrieren dabei auch noch in den 1530er und 1540er Jahren die Nähe zu den italienischen Manuskripten aus der Zeit um 1500, z.B. zum Pesaro-Manuskript (I-PESo, Ms. 1144, hier im weiterem PES), das zwischen 1490 und 1500 entstand, und zur Thibault-Tabulatur (F-Pn, Rés. Vmd. ms. 27, hier im weiterem THIB), die um 1510 fertig geschrieben wurde.[47] Zu den Eigenschaften der präskriptiven, noch an die ex tempore Praktiken orientierten Notierung, gehört die Anwendung von syntaktischen, d.h. durch die Phrasierung bestimmten Taktstrichen, wie bei La traditora in der Tabulatur A-Wn Mus.Hs. 18827 (» Notenbsp. La traditora; » Hörbsp. ♫ La traditora).

Weitere Hinweise decken spezielle aufführungspraktische Symbole auf. Die Forscher des PES berichten beispielsweise über „T“-Zeichen, welche Crawford Young als „tenute“-Zeichen (ausgehaltene Töne) interpretiert und mit Ausführungen aus dem Capirola-Lautenbuch (1515–1520, Venedig) begründet. Das Zeichen konnte in den italienischen Quellen in einer der Fermate ähnlichen Form oder ihrer Umkehrung vorkommen.[48] In der süddeutschen Tabulatur PL-WRk 352 findet sich sowohl dieses Zeichen als auch seine Variante, die „+“-Markierung. » Notenbsp. Paduaner (Proporz); » Hörbsp. ♫ Paduaner (Proporz).

In THIB werden dazu Gruppen von kleineren Werten oft mit Wellenlinien gekennzeichnet (THIB, fols. 13r, 14r).[49] Die analoge Praxis gibt A-Wn Mus. Hs. 18827 in Madonna tenerina, fol. 9r, wieder : » Notenbsp. Madonna tenerina (mit Wellenlinien).

Alternativ hierzu konnte dasselbe Stück in derselben Handschrift so notiert werden: » Notenbsp. Madonna tenerina (ohne Wellenlinien).

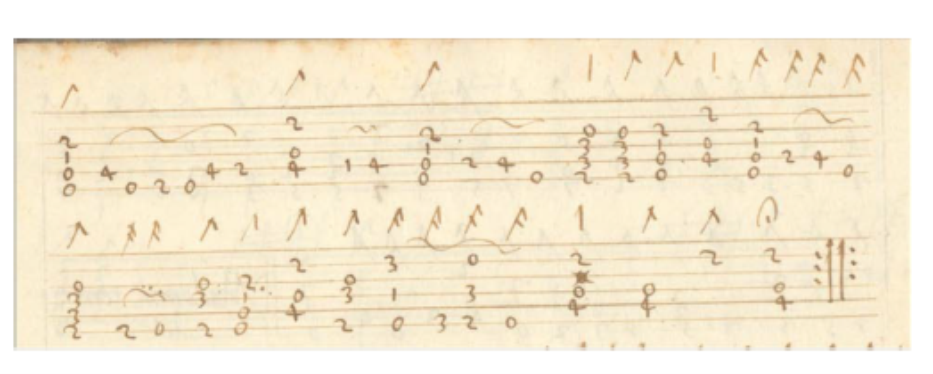

Diese Anzeichen der präskriptiven Notation ermöglichen es, eigene Netzwerke von Schreibern im süddeutschen Raum zu identifizieren. Dieselbe Art des Umgangs mit dem Notentext zeigen Madona katharina aus PL-WRk 352, fol. 39r (» Notenbsp. Madona katharina) und Matunna Katarina aus A-Wn Mus. Hs. 18688, fol. 23r–23v (» Abb. Matunna Katarina). Vgl. » Hörbsp. ♫ Madona Katharina.

Bei sonst detaillierter und sehr ähnlicher Schreibart haben die beiden Schreiber ausschließlich jene Taktstriche weggelassen, die eine größere Phrase mit Diminutionen umfassen, das heißt dort, wo die Schreiber den Satz freier gestalten konnten (z.B. durch andere Diminutionsformeln) und daher zur präskriptiven Notation übergingen (» Notenbsp. La Saltarella; » Hörbsp. ♫ La saltarella).

Die Schreiber konnten in einem Notat mehrere Stegreifvarianten eines Stückes andeuten, ohne diese Varianten auszuschreiben.

[1] Ausführlicher vgl. Malecek 1957/58, 73-89, und » E. Musiker in der Stadt.

[2] Malecek 1957/58, 89.

[3] Boos 1878, 135-136; eine kürzere Version des Textes bei Daniel Albert Fechter, Thomas und Felix Platter. Zwei Autobiographieen. Ein Beitrag zur Sittengeschichte des XVI. Jahrhunderts, Basel 1840, 124.

[4] Heinrich Bebelius, Opusculum de institutione puerorum, Straßburg 1506 und 1513, zit. nach Niemöller 1969, 538-539.

[5] Zit. nach Vormbaum 1860, 140.

[6] Vgl. „Hermann von Weinsberg“, in: Repertorium Academicum Germanicum (RAG), https://database.rag-online.org/viewer.p/1/4/object/46-2212430 RAG-ID: ngRH3I072QJ80gnllRKgaPdI (Zugang 25.01.2019).

[7] Weinsberg 1537, zit. nach Niemöller 1969, 266.

[9] Király 2010, 134.

[10] Király 2010, 133.

[12] Martinez-Göllner 1969, 29-48; Göllner 1979; Ness 1984.

[13] Schreiberklassifikation nach Martinez-Göllner 1969, 41-43.

[14] Reichert-Lechner 1953, 196-197.

[15] Der Begriff chitara wurde im 16. Jahrhundert oft als ein Sammelbegriff für die Saiteninstrumente wie Laute, Quinterne oder Lyra verwendet.

[16] Reichert-Lechner 1953, 187, 189, 190-192, 193 Anm. 1.

[17] Josef Zuth, Handbuch der Laute und Gitarre, Hildesheim, Zürich, New York 2003, 254.

[18] Alciato 1531, fols. A2v-A3r.

[19] Das Geburts- und Todesjahr von Bulling sind nicht bekannt. Es ist allerdings nachweisbar, dass er bis 1554 in Augsburg steuerpflichtig war: Maué 2003–2005, 59.

[20] Boos 1878, 135.

[21] Maué 2003–2005, 57.

[22] Salmen 1976, 106-107.

[23] Vgl. Salmen 1976, 147.

[24] Übersetzung nach Julius Wegeler, Philosophia patrum versibus praesertim Leoninis rhythmis germanicis adiectis, iuventuti studiosae hilariter tradita, Koblenz 1869, 52, Nr. 672. https://archive.org/details/philosophiapatr00wegegoog/page/n62/mode/2up/search/Nescio+quid+sit+amor.

[25] Salmen 1976, 106.

[26] Fischart 1849, 116, 103.

[27] Fischart 1849, 97, 101, 98, 113.

[28] Loesch 2003, 116. Loesch erklärt allerdings, diese Tradition erlösche mit dem Dodekachordon, was angesichts theoretischer Schriften aus dem 17. Jahrhundert (u.a. Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia, Oppenheim 1617-1621 und Johannes Kepler, Harmonices Mundi, Linz 1619) nicht haltbar ist.

[29] Fischart 1849, 101.

[30] Fischart 1849, 115, 112.

[31] Fischart 1849, 110.

[32] Fischart 1849, 111.

[33] Fischart 1849, 113.

[34] Die Einspielungen für diesen Essay wurden von John Martling, Studierendem der Schola Cantorum Basiliensis (Klasse Prof. Marc Lewon) hergestellt.

[35] Fischart 1849, 100.

[36] Vgl. » I. Instrumentalkünstler; Malecek 1957/58, 85.

[37] Kirnbauer 2003, 243; Kirnbauer 2007, 347-359; » I. Kap. Lautenintabulierungen von Adolf Blindhamer.

[38] Kirnbauer 2003, 250-253; Heller 1827, 22.

[39] Christian Meyer meinte hier „Ich Hans Antonius“ zu lesen. Das vermutliche Wort „Hans“ beginnt jedoch eindeutig mit „ch“, genauso wie „ich“ vorher endet. Meyer 1986, 275.

[40] Einsicht in die Handschrift verdanke ich der Biblioteka Kapitulna in Wrocław. Eine vollständige Edition in Faksimile von Dr. Grzegorz Joachimiak im Verlag der Karol Lipiński Akademie für Musik, Wrocław, ist in Vorbereitung. Die Abbildungen von Titelblatt und fols. 38r und 45r erfolgen hier mit besonderer Genehmigung der Biblioteka Kapitulna, des Verlages und des Herausgebers.

[41] In der Musikwissenschaft hat sich seit dem Beitrag von Max Schneider eine andere Lesart, nämlich „J. C. Pogkhner“ etabliert. Der Nachname lässt sich jedoch eher als „Hogkhner“ lesen. (Für die Hilfe beim Lesen danke ich Edit Anna Lukacs.) Alle Forscher wiederholen außerdem das von Max Schneider falsch gelesene Datum 1537. Vgl. Schneider 1929, 176; RISM B VII, 371; Meyer 1986, Bd. I., 282.

[42] 1554 I A35, in: Gall-Szaivert 1971, 105.

[43] Dass die Sentenzen, wie in diesem Fall, nur partiell verwendet wurden, kommt in den Lautenbüchern häufig vor: vgl. Schöning 2020, 214-220. Dieses Zitat würde vollständig lauten: „Nec te collaudes nec te culpaveris ipse; hoc faciunt stulti, quos gloria vexat inanis.“ (Lobe dich nicht selbst und mach dir vor anderen keine Vorwürfe; Narren tun dies, die eitle Ruhmsucht plagt), in: Hubertus Kudla, Lexikon der lateinischen Zitate, München 2007, 254, Nr. 1617.

[44] Vgl. Baldzuhn 2009, 310f.; Schöning 2020, 214-220.

[46] Der Name ist aufgrund seiner weiten Verbreitung im süddeutschen Sprachraum ebenso schwer identifizierbar wie die anderen.

[47] Vgl. Ivanoff 1988; Young 2003, 25-142. Das Faksimile der Handschrift PES ist komplett bei Young-Kirnbauer 2003, 25-127 abgedruckt. In der einzigen kompletten Edition von PES (Ivanoff 1988, Bd. II) sind die Abschriften des Faksimiles gegenüber der Transkription um eine Seite verschoben. Die Transkription enthält keine originalen Taktstriche und Ivanoffs Unterteilung in regelmäßige Takte ist nicht immer nachvollziehbar. Die Übertragung nach dem Faksimile hat zudem keine Folio-Angaben, nur lückenhafte Seitenzahlen. Einen kompletten Index des PES mit Folio- und Seitenangaben bietet Young-Kirnbauer 2003, 140f.

[48] Young 2003, 133.

[49] Vgl. Ivanoff 1988, 155-158.

Empfohlene Zitierweise:

Kateryna Schöning: „Lautenisten und Lautenspiel in der bürgerlichen Gesellschaft des frühen 16. Jahrhunderts“, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich <https://musical-life.net/essays/lautenisten-und-lautenspiel-der-buergerl… (2020).