Krieg und Lied im Spätmittelalter

Das „Kriegslied”

So wie Liebe und Herrschaft gehört Krieg dauerhaft zu den meistrepräsentierten weltlichen Themen in der Musikgeschichte, nicht zuletzt in der Liedproduktion des Spätmittelalters. Eine Vielzahl von Liedtexten, deren Produktion ungeachtet der Veränderungen in der Kriegsführung und der Drucktechnik im 15. und 16. Jahrhundert relativ konstant geblieben ist, befasste sich mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Man behandelte nicht nur das Thema des Kriegswesens selbst, sondern auch die Neuigkeiten aktueller Feldzüge, Schlachten und Belagerungen, die immer wieder zum Erscheinen polemischer Dichtungen führten. So sind beispielsweise neun Lieder allein über den Markgrafenkrieg von 1449/50 in handschriftlichen Quellen überliefert; sieben Flugblätter existieren zum Landshuter Krieg von 1504.[1] Historische Ereignisse wie diese Kriege führten zu einer großen Anzahl von Dichtungen, die den erhaltenen Korpus spätmittelalterlicher Lieder deutlich mitbestimmen. In der von Rochus von Liliencron zusammengestellten Sammlung von Hunderten historisch-politischer Lieder bilden Texte über Krieg, im Vergleich zu nicht-kriegerischen Ereignissen wie dem Tod oder der Krönung von Herrschern, ohne Zweifel die Mehrheit.[2]

Ungeachtet dieses Quellenreichtums kennt der aktuelle Forschungsstand keine begriffliche Übereinstimmung zum Thema Krieg. Eine Überprüfung überkommener Begriffe wurde in der jüngeren Liedforschung angemahnt. In diesem Zuge wurde auch die Bezeichnung „Volkslied“ zunehmend in Frage gestellt (»B. Spätmittelalterliche „Volkslieder“, Kap. Definitionen für den Begriff „Volkslied”), aber es besteht noch wissenschaftlicher Bedarf an einer terminologischen Abgrenzung des sogenannten „Kriegsliedes”.[3] Dieser Begriff, der bereits in den wichtigsten Liedsammlungen des 19. Jahrhunderts im Umlauf war, wurde für variierende historische Textgattungen, Rezeptionskontexte und musikalische Formen benutzt. Einige Autoren verwendeten den Begriff lediglich in Verbindung mit dem Soldatenwesen selbst und mit beruflichen Bezeichnungen wie „Soldatenlieder“ oder „Landsknechtslieder”, um deren Nähe zum Krieg zu betonen. [4] Mitunter wurden auch historisch-politische Lieder unter die Bezeichnung „Kriegslied” subsumiert, aber ohne klare Kennzeichnung ihrer typologischen Unterschiede.[5] Im Kontext neuerer Bemühungen um differenziertere Beschreibungen des Liedrepertoires begegnen Klassifizierungen wie „Kampfgedicht, „Schmähgedicht” oder „Schlachtlied”, um die Typologie der „Kriegslieder” zu präzisieren.[6] Diese Klassifizierungen stoßen jedoch nicht auf einhellige Zustimmung: Erstens führen sie zu einer Uneinheitlichkeit der Gattungsbegrifflichkeit, da die Terminologie nur selten von Studie zu Studie übertragen wurde.[7] Zweitens blendet eine rigide Klassifizierung die Vielfältigkeit der Kriegsrezeption im Lied aus.[8] In neueren Beiträgen mit dem Fokus auf Krieg wird auf eine gattungsspezifische Terminologie meist verzichtet, um stattdessen eine umfassendere Betrachtung der sozialen Beziehung zwischen Lied und Krieg zu ermöglichen.[9] Ohne terminologischen Konsens scheint es hier daher angebracht, nicht von einem einheitlichen Typus des „Kriegsliedes” zu sprechen, sondern die Breite und Vielfalt der Einflüsse des Krieges auf Lied und Gesellschaft zu betonen. Spätmittelalterliche Lieder über Krieg waren ebenso vielfältig wie das Lied selbst. Sie unterscheiden sich nicht nur durch ihre textlichen Formen und musikalischen Vertonungsweisen, sondern auch durch ihre erzählenden Funktionen, Überlieferungen, Aufführungen und schließlich durch ihre jeweilige Behandlung des Kriegsstoffes selbst. Zum umfangreichen Korpus zählen Literaturformen wie Reimpaarsprüche, historisch-politische Ereignislieder und Berufslieder, z.B. von Landsknechten, die unterschiedlich durch Spruchtöne, Kontrafakturen und sowohl einstimmige als auch mehrstimmige Vertonungen realisiert wurden. Auch die chronologische Spanne dieser Produktion deckt ein breites Spektrum an Ursprungs- und Rezeptionskontexten ab. So lassen sich z.B. die überwiegend handschriftlich überlieferten Lieder früherer Berufsdichter kaum mit den in Druck verbreiteten Werken späterer Gelegenheitsdichter vergleichen, ebenso wenig wie die mündliche Rezeption von Liedern auf städtischen Straßen mit den mehrstimmigen Vertonungen höfischer Komponisten in Musikdrucken gleichzusetzen ist.

Trotz dieser Unterschiede können zwei wichtige übergreifende Funktionen des Krieges im Lied identifiziert werden. Die erste bezieht sich auf die charakteristische polemische Funktion des historisch-politischen Liedes.[10] Konflikte und Gewalt bildeten eine ideale Grundlage für politische Texte. Ein Herrscher benötigte Unterstützung für seine Kriege sowie die religiöse Legitimität seines Vorhabens. Dennoch war es möglich, Handlungen zu kritisieren, Fürsten für Misserfolge verantwortlich zu machen und zu einem Kurswechsel aufzurufen. Des Weiteren bestand die Möglichkeit, durch Verspottung des Feindes oder einen Kampfaufruf öffentliche Zustimmung zu gewinnen.[11] Die durchgehende Präsenz solcher Lieder in den Liedverboten des 15. und 16. Jahrhunderts belegt, wie derartige „Agitationen” zu realen Auswirkungen führen konnten.[12] Eine zweite soziale Funktion findet sich in der zeitgenössischen Neugierde auf den Krieg selbst. Der erstmalige Einsatz von Schusswaffen und Söldnertruppen im Spätmittelalter führte zu einer neuen Begeisterung für den Krieg und seine Teilnehmer. Diese erzeugte auch eine Faszination für stilisierte visuelle Darstellungen von Soldaten,[13] die von Dichtern und Druckern als kommerziell lukrativ erkannt wurden. In ähnlicher Weise verherrlichen Lieder wie die sogenannten Landsknechtslieder oder die Battaglia das gefährliche, aufregende Leben des Soldaten. Sie unterscheiden sich von den historisch-politischen Liedern insbesondere durch ihre Erzählweise, indem sie sich auf die aktuellen Bedingungen des militärischen Lebens konzentrieren, im Gegensatz zur kritischen Schilderung vergangener Ereignisse. Eine umfassende Betrachtung aller Lieder über Kriege und deren Unterschiede kann in diesem kurzen Beitrag natürlich nicht geleistet werden. Es sollen im Folgenden aber einige exemplarische Fallbeispiele vorgestellt werden.

Krieg und Lied in der Region Österreich: Überblick

Die Präsenz der Habsburger ist aufgrund der dauernden militärischen Auseinandersetzungen der Habsburger mit ihren Nachbarn in den historisch-politischen Kriegsliedern auffallend dominant. Zu den wichtigsten Feldzügen des 15. und frühen 16. Jahrhunderts, an denen österreichische Akteure beteiligt waren, zählen der Alte Zürichkrieg (1440–1446), der Burgundische Erbfolgekrieg (1477–1482), der Schwabenkrieg (1499), der Landshuter Erbfolgekrieg (1503–1505), die Italienischen Kriege (1494–1559) sowie die zahlreichen Belagerungen Wiens. Die genannten Kriege fungierten als wesentliche Impulse für die Liedproduktion, sowohl von pro- als auch von anti-österreichischen Liedern. Die Bedeutung Österreichs als militärischer Akteur war stark ausgeprägt, selbst wenn es nicht zu den Hauptbeteiligten einer bestimmten Schlacht zählte. In einem von einem Luzerner verfassten Lied über die Schlacht bei Grandson im Jahr 1476, in der vornehmlich zwischen Burgund und der Eidgenossenschaft gekämpft wurde, wird in den ersten Versen die Abwesenheit Österreichs beklagt: „O Oesterrich du slafst gar lang / daß dich nit weckt der vogelsang.“[14]

Aufgrund des umfangreichen und vielfältigen Einflusses der österreichischen Kriegsbeteiligung auf die Produktion von Liedern kann an dieser Stelle keine vollständige Aufzählung aller Lieder mit österreichischem Bezug erfolgen, weshalb hier die kleinere Anzahl an Liedern, die nachweisbar in österreichischen Ländern komponiert und rezipiert wurden, ins Auge gefasst werden soll. Es kann diesbezüglich nicht von einer eigenständigen musikalischen Tradition gesprochen werden. Für die historisch-politischen Lieder allgemein lässt sich eine kontinuierliche geographische Entwicklung nachweisen, besonders seitdem der Druck als Überlieferungsmedium Verbreitung fand. Melodien, die immer wieder für Kontrafakturen verwendet wurden, waren offenbar international bekannt.[15] Druckereien veröffentlichten regelmäßig Lieder über Ereignisse, die Hunderte von Kilometern entfernt stattfanden. Es ist auch anzunehmen, dass außerhalb von Österreich gedruckte Lieder in österreichischen Ländern im Umlauf waren.[16] Stattdessen eröffnet der österreichischen Korpus einen exemplarischen Mikrokosmos der vielfältigen Literaturformen, Verbreitungswege und sozialen Funktionen, die den Kriegskorpus kennzeichnen und in vielfältiger Weise miteinander interagieren und sich überschneiden.

Mündliche und schriftliche Zirkulation im Vorfeld der Druckkultur

Bereits im Vorfeld der Druckkultur gab es im 14. und 15. Jahrhundert eine ausgeprägte mündliche und schriftliche Zirkulation von politischen Liedern über den Krieg. Eine große Anzahl an Liedern aus diesem Korpus sind in den handschriftlichen Liederbüchern, Dichtersammlungen und Streuüberlieferungen des 15. Jahrhunderts zu finden. Insbesondere aus dem österreichischen Umfeld sind die Dichter Peter Suchenwirt, Peter von Retz, Oswald von Wolkenstein und Michel Beheim in diesem Kontext zu nennen, die ein enges Verhältnis zu den österreichischen höfischen Netzwerken hatten und sich in ihren politischen Liedern weitgehend auf die militärischen Entwicklungen in ihrem unmittelbaren geographischen Umfeld konzentrieren.[17] In diesem Kontext sind die in der Osterweise vertonten Lieder von Beheim über die Schlacht bei Körmönd (1459), die Schlacht bei Losontz (1451) und die Belagerung von Wien durch Herzog Albrecht (1462) sowie die in der Verkerteweise vertonten Klagen über die Unfähigkeit des Adels gegen die Osmanen (1455–56) von Bedeutung: (» Hörbsp. ♫ Dises getiht sagt von den turken).[18] Beheims in der Angstweise vertonte Reimchronik Das Buch von den Wienern ist relevant, da sie über die Belagerung von Wien im Jahr 1462 auch Details berichtet (» Abb. Michel Beheims Buch von den Wienern). Aus der Region Österreich stammende Liedquellen stellen zwar insgesamt eine wesentliche Quellengruppe zur Überlieferung von Liedern im 15. Jahrhundert dar,[19] kriegerische Themen sind in ihnen allerdings unterrepräsentiert. Jedoch kann das im Trienter Codex 89 erhaltene Lied „Heya, heya nun wie si grollen”, das wahrscheinlich Oswald von Wolkenstein zuzuordnen ist und sich auf den „Villanderer Almstreit” beziehen dürfte, Erwähnung finden. (» Hörbsp. ♫ Heya, heya)

Gemessen am reichhaltigen Material in den Quellen insgesamt liefern die Lieder in Dichtersammlungen, die im Fall Beheims vornehmlich nach Melodien geordnet sind, sowie die übrigen Liederbücher nur geringe Hinweise auf eine spezifische Rezeption des Krieges. Diese lässt sich vielmehr aus der schriftlichen Zweitrezeption oder der mündlichen Überlieferung erschließen, also einer breiteren Quellengrundlage, die Streuüberlieferungen, Chroniken und archivalisches Material umfasst. Genauere Hinweise auf die Rolle der Zweitrezeption von Kriegserzählungen sind z.B. in Streuüberlieferungen und Chroniken zu finden, aus denen deutlich wird, dass Texte über Krieg eine bedeutende Funktion bei der Dokumentation lokaler und politischer Geschichte in österreichischen Ländern hatten. Zum Beispiel enthält eine in Oberösterreich aufgetauchte Handschrift (GB-Lbl Add. 16592), ein Lied über die von Friedrich III. angeführte Belagerung der Burg Wildon im Jahr 1441 von Christoph von Wolfsau: „Ich weiß ain Haus/das haißt Wildon” (» B. Kap. Liedtexte).[20] Ein Blick auf die Stellung des Liedes innerhalb der Handschrift legt eine historisierende Intention nahe. In Abschnitt Nr. 2–6 in der Handschrift, der thematisch Kaiser Friedrich III. gewidmet ist, erscheint das Lied erst nach einem Bericht über die Jerusalemfahrt Friedrichs von 1436 bis 1437 (fol. 12r–21r) und einer Zusammenfassung der Geschichte Friedrichs von 1431 bis 1439 (21v). Nach dem Lied sind ein Bericht über die Krönungsfahrt nach Aachen von 1442 bis 1443 (24r–77v) und eine zweite Zusammenfassung seines Lebens von 1443 bis 1444 (78r–79r) überliefert.[21] In dieser chronologischen Reihenfolge scheint das Lied über die im Jahr 1441 erfolgte Belagerung eine präzise Funktion als Ergänzung einer chronologischen Lücke zu erfüllen.[22] Ein ähnlicher Fall liegt in der Handschrift »D-Mbs Cgm 1113 vor. Sie enthält unter anderem Werke von Suchenwirt und Retz, darunter einen Reimpaarspruch über die Schlacht bei Schiltern (1396) von Retz (fol. 76ra–77rb) sowie die Dichtung Von den fünf Fürsten über die Niederlage bei Sempach (1386) (ff. 112va–114rb). Im ersten Teil der Handschrift finden sich darüber hinaus Wiener Privilegien und Urkunden aus den Jahren 1237 bis 1375 sowie Gerichtsurteile aus den Jahren 1375 bis 1387. Der ca. 1400 entstandene zweite Teil, in dem die zwei oben genannten Dichtungen überliefert sind, umfasst historische Berichte, darunter mehrere Dichtungen, einen Bericht über einen im März 1402 erschienenen Kometen sowie Leopold von Wiens Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften.[23] Es ist anzunehmen, dass die Werke innerhalb eines kurzen Zeitraums verfasst, aufgeführt und übertragen wurden, was auf eine Nähe der Handschrift zu einem Erstrezeptionskontext hindeutet. Allerdings lässt sich vermuten, dass die berichtende Funktion von Liedern über Krieg ein wesentlicher Faktor für ihre Bewahrung spielte.

Leider liefern die oben genannten Quellen nur wenige Hinweise auf einen mündlichen Erstrezeptionskontext. Dieser kann in den meisten Fällen lediglich vermutet und allenfalls durch die zeitliche und geographische Nähe einer Handschrift zu einem möglichen Aufführungskontext erschlossen werden. Nur in wenigen, sporadisch dokumentierten Fällen finden sich Beschreibungen des Singens von Liedern über und während des Krieges. Zu den erhaltenen Spuren gehören beispielsweise eine Anekdote über eine Gruppe junger Personen, die 1492 in einer Tiroler Taverne eine mehrstimmige Battaglia gesungen haben (» H. Children’s processions, Kap. Ansingen: an introduction), oder eine Beschreibung über die Aufführung von Liedern im oben genannten Buch von den Wienern zur Unterhaltung während der Belagerung Wiens im Jahre 1462 (» B. Spätmittelalterliche „Volkslieder”, Kap. Kontexte des Singens).[24] Beheims eigene Angst vor der Reaktion der Wiener Adelsschicht auf sein obengenanntes Buch kann vermutlich auch als Hinweis auf die Rezeption der Lieder in der Stadt interpretiert werden.[25]

Österreich und die Eidgenossen

Eine ergänzende Perspektive bieten eidgenössische Quellen, darunter Chroniken und Urkunden, die einen besonderen Einblick in die Produktion und Rezeption von pro-habsburgischen Liedern während der dauernden Konflikte zwischen den beiden Parteien im 15. Jahrhundert ermöglichen. Dabei tritt die agitatorische Dimension dieser Lieder zutage, deren provozierende politische Inhalte und gesetzliche Verbote indirekt Rückschlüsse auf ihren Rezeptionskontext zulassen. In den Chroniken des Aegidius Tschudi und Valerius Anshelm finden sich Belege für die Verbreitung pro-österreichischer Lieder in der Schweiz. Diese Lieder wurden in den Chroniken offenbar als historische Berichte rezipiert, wie in den oben genannten Streuüberlieferungen. In der Tat bieten Tschudi und Anshelm einen Blick in den Ursprung und die Wirkung der Lieder an: In seinem Chronicon Helveticum verzeichnet Tschudi drei antieidgenössische Lieder, die er als österreichische Propaganda während des Alten Zürichkriegs (1440–1446) einordnet. Es handelt sich um die Lieder „Gen disem nüwen jare”, „Die Schwitzer sind usszogen” und „Woluff ich hör en nüw gethön”.[26] In seinem Kommentar zum ersten Lied, das sich auf Ereignisse des Jahres 1443 bezieht, identifiziert Tschudi einen zielgerichteten und koordinierten Versuch, die öffentliche Meinung gegen die Schweizer zu beeinflussen.

Ein unwarhafft schnöd schmachlied machtend die Österricher, wie die eidgenossen rote crütz an der schlacht vor Zürich getragen und wie si das hochwirdig sacrament geschmächt und anders das erdicht und erlogen was so si inen in disem lied mit unwarheit zůlegtend damit man ouch durch lieder den eidgnossen vientschafft machti bi den frömbden völckern.[27]

(Die Österreicher machten ein lügnerisches und böses Schmählied darüber, daß die Eidgenossen rote Kreuze in der Schlacht vor Zürich getragen, daß sie das Hochwürdige Sakrament geschändet hätten und weitere erdichtete und erlogene Sachen; indem sie den Eidgenossen in diesem Lied unwahre Dinge vorwarfen, wollten sie auch durch Lieder den Eidgenossen Feindschaft bei fremden Völkern stiften.[28])

In ähnlicher Weise äußert Valerius Anshelm in seiner Berner Chronik deutliche Kritik an der Erstellung von „Erhabne Schma(e)chwort, Lieder und Geschrey zwischen dem Schwaben und Schwyzer Bund” während der habsburgisch-eidgenössischen Auseinandersetzung des Schwabenkrieges im Jahre 1499.

Und ward dise Berachtung noch dis Jahrs so groß, daß g’mein Eydgnossen trutzlich des Bunds Houptlüten, etlichen Städten und dem Herzogen von Oesterrych zuschribent, semlich unverdiente Straf abzestellen. Entschuldigetent sie sich All, auch der Römisch Küng selb, treffenlich anzeigend, wie ein so groß Mißfallen sie, und alle Ehrbarkeit, ab ihren ungehorsamen, lichtfertigen Schälkern hätte, semliche Schmächung hoch verboten, verbuttint und strafint, auch nach Müglichkeit nit gestatten welltint.[29]

(Und es wurde diese Verleumdung noch dieses Jahr so groß, dass alle Eidgenossen wütend den Hauptleuten des Bundes, etlichen Städten und dem Herzog von Österreich schrieben, es solle dieselbe unverdiente Anklage abgestellt werden. Sie [die Briefempfänger] entschuldigten sich alle, auch der Römisch König selbst, zutreffend anzeigend, wie sie, und alle Ehrbarkeit, ein so großes Missfallen über ihre ungehorsamen, leichtfertigen Schalken hätten, [dass sie] dieselbe Schmähung strikt verboten, verbeten und bestraft hätten, und nach Möglichkeit nicht gestatten wollten.)

Im Vergleich zu den historisierenden Zweitrezeptionen in den obengenannten Streuüberlieferungen war für beide Chronisten die politische Wirkung des zeitgenössischen Liedes von hoher Relevanz. Allerdings sind die Behauptungen, dass diese Lieder Teil eines koordinierten Propagandaversuchs gewesen seien, und dass der Herzog von Österreich und der römische König persönlich Verantwortung übernommen hätten, vermutlich übertrieben. Ungeachtet dieser Einschränkungen bieten die Chroniken eine wesentliche Grundlage zur Untersuchung der aktiven Rolle zeitgenössischer Lieder in kriegerischen Konflikten. Der rückblickende Charakter dieser Chroniken darf nicht als Abwertung der tatsächlichen Wirkung politischer Lieder verstanden werden. Dokumentierte Liedverbote aus dem 15. und 16. Jahrhundert liefern einen deutlichen Beleg hierfür.[30] Von den erhaltenen Quellen ist ein besonders relevantes Beispiel aus Basel zu nennen. Im Jahr 1448 verbot der Basler Rat die Herstellung „anreytziger Lieder”, die offenbar von beiden beteiligten Parteien in Umlauf gebracht wurden:

…ouch khein partigige lieder singen noch mutwillige geschrey Hie Osterrich oder Hie Swytz triben sölle, vmb das fride vnd fru(e)ntschaft desterbass zu nemen vnd vnwille uff alle parthyen vermitten werden möge.[31]

(…auch keine parteilichen Lieder singen noch mutwilliges Geschrei „Hie Osterrich” oder „Hie Swytz” verbreitet werden sollen, um Friede und Freundschaft umso mehr zu ermöglichen und Unwille gegen alle Parteien zu vermeiden.)

Liederdrucke

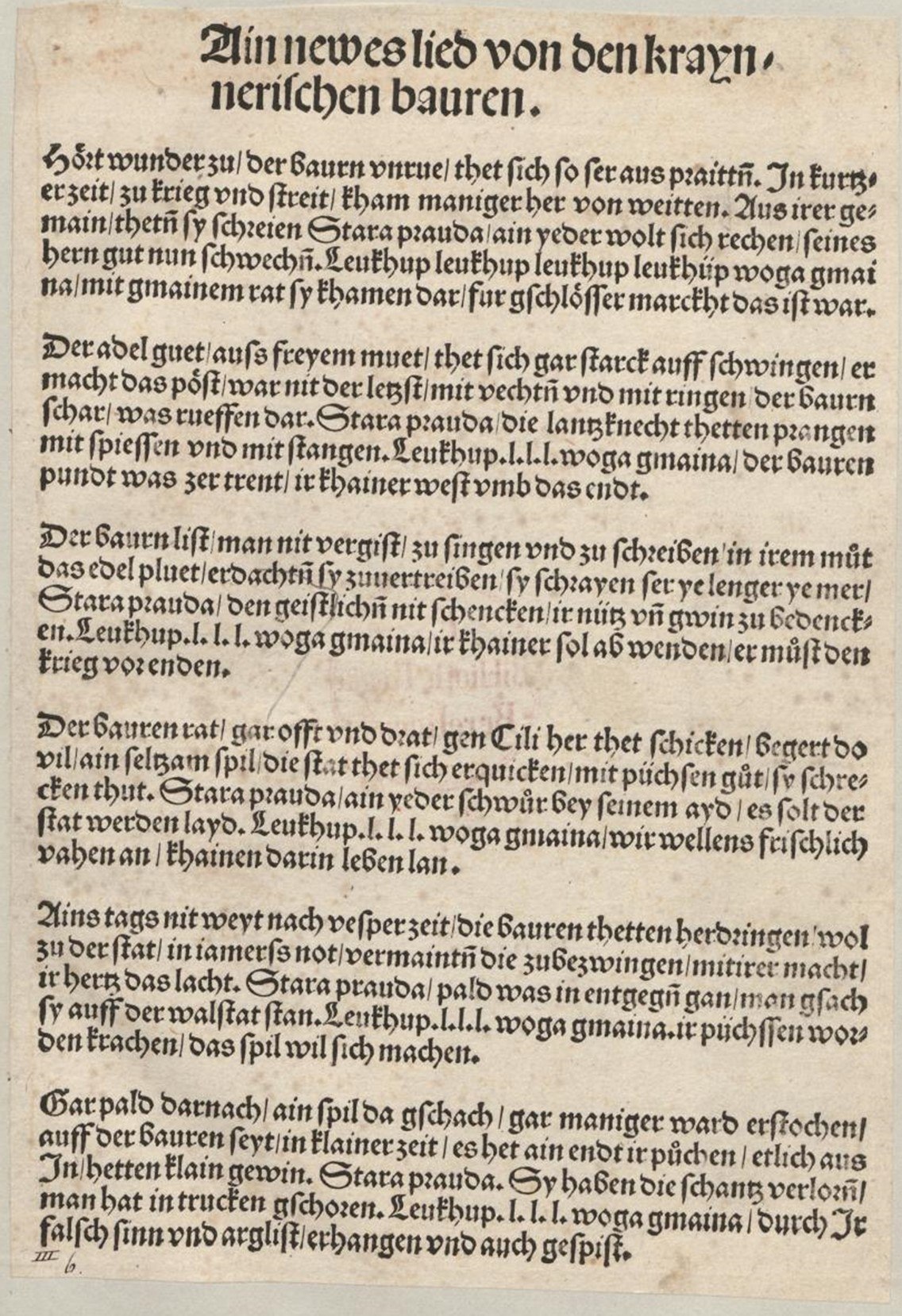

Im Vergleich zur geographisch begrenzten Rezeption von Liedtexten in früheren handschriftlichen Überlieferungen eröffnen die Druckquellen Einblicke in eine wachsende Informationswelt, in der Nachrichten über entfernte Ereignisse und ausländische Drucke ihren Weg in österreichische Länder fanden. Der Druckkorpus des Johannes Winterburger, eines in Wien ansässigen Druckers, der u.a. mit der Produktion von Musikdrucken, Missalien und einigen Flugblättern beschäftigt war, enthält eines der wenigen in Österreich gedruckten Lieder über Krieg. „Ain newes lied von den kraynerischen bauren” scheint auch das einzige erhaltene deutschsprachige Lied im Korpus des Druckers zu sein.[32] Es wurde ohne Noten im Jahr 1516 oder 1517 gedruckt und thematisiert den Krainischen Bauernaufstand von 1515, der trotz Habsburgischer Herrschaft auf ein für Wien geographisch und kulturell entferntes Ereignis Bezug nahm. Von besonderem Interesse ist ein im Text erwähnter Kriegsruf in slowenischer Sprache, „Stara Prava”.“ Dieser Ruf, der „Altes Recht” bedeutet, kann als Anspielung auf die von den Bauern angestrebte Wiederherstellung verlorener Rechte interpretiert werden.[33] Trotz seiner scheinbaren Authentizität fungiert das Zitat dennoch als Markierung einer fremden Gruppe. Es wird angenommen, dass das Lied selbst nicht seinen Ursprung im krainischen Konflikt gehabt habe, da es sowohl auf Deutsch als auch zuerst in Wien erschien, sondern dass die Geschichte der krainischen Bauern als Parallele für die kurz zuvor erfolgten Aufstände in Österreich gedacht gewesen sei.[34]

Es ist ebenfalls denkbar, dass Einzeldrucke, die außerhalb Österreichs entstanden sind, in Österreich rezipiert wurden, auch wenn dies natürlich nicht einfach festzustellen ist. Jedoch soll eine faszinierende Quelle erwähnt werden: Eine im 16. Jahrhundert zusammengetragene Sammlung, die sich im 19. Jahrhundert im Besitz des Grafen Johann Nepomuk Wilczek in Wien befand, beinhaltet mehrere Werke, die sich auf habsburgische Aktionen beziehen. Unter den Werken der Sammlung ist ein Reisebericht des Benedikt Kuripečič, der im habsburgischen Dienst stand und 1530 eine Reise nach Konstantinopel unternahm. Dazu sind zwei Lieder überliefert, die in der Zeit zwischen der ungarischen Niederlage bei Mohács im Jahr 1526 und der Belagerung Wiens im Jahr 1529 entstanden. Die Lieder wurden erstmals im 1537 in Nürnberg bei Hans Guldenmund gedruckt und in der Sammlung, vermutlich handschriftlich, mit Noten überliefert. Leider ist der aktuelle Standort der Sammlung unbekannt, so dass sie hier nicht näher betrachtet werden können.[35]

Melodien für Kriegserzählungen

Einige Melodien, die erst im Zusammenhang mit Kriegserzählungen entstanden sind, blieben eng mit Krieg und Gewalt verbunden. Sie sollen hier kurz beschrieben werden. Als Tonangaben für Kontrafakturen behielten sie beispielsweise den Namen einer belagerten Stadt oder eines beteiligten Protagonisten bei und wurden häufig für Dichtungen über militärische Ereignisse verwendet, die ähnliche Merkmale wie das ursprüngliche Lied aufwiesen, obwohl dies nicht unbedingt erforderlich war. Zu den am häufigsten vertretenen „Kriegsmelodien” zählen die Toller-Weise und die Benzenauer- und Wißbecken-Töne. Ihre lange Zeit im Umlauf während des 16. und 17. Jahrhunderts belegt die Langlebigkeit kriegerischer Ereignisse im öffentlichen Bewusstsein.

Die älteste in einem Flugblattlied erwähnte Schlacht ist die Einnahme der Stadt Dôle im Jahr 1479 während des Burgunder Erbfolgekriegs. In den ersten zwei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts wurden mehrere Drucke über die Schlacht veröffentlicht. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden nicht weniger als zwölf Kontrafakturen der Melodie hergestellt, darunter zwei Lieder über die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung von Regensburg.[36]

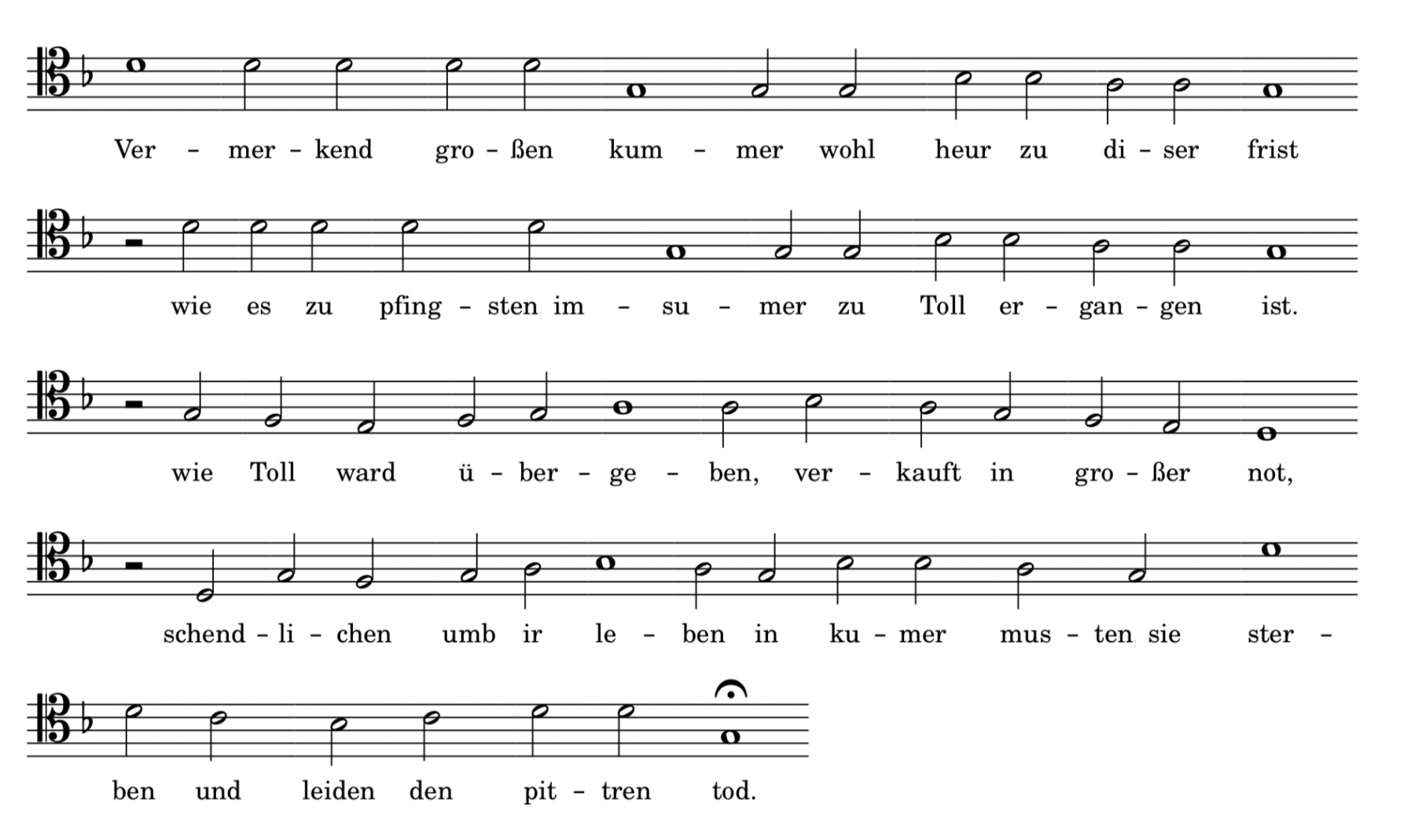

Notenbsp. Toller-Weise

Der Toller-Weise-Ton, erste Überlieferung der Melodie aus dem 16. Jahrhundert: Melodie nach Lipphardt 1965, 79–80; Text nach Liliencron 1867, Bd. 3, S. IX; Vgl. Wenzel 2018, 227. /

The Toller tune, melody as first transmitted in the 16th century. Melody from Lipphardt 1965, 79-80. Text from Liliencron 1867, vol.3, IX. See Wenzel 2018, 227.

Eine Überlieferung der Melodie, die erst im 20. Jahrhundert von Walther Lipphardt entdeckt wurde, findet sich im Gesangbuch von Adam Reißner aus dem Jahr 1554. Hier wird sie als „das Lied von tholl” bezeichnet (» Notenbsp. Toller-Weise). [37]

Die Melodie, bestehend aus drei Teilen mit einem wiederholten Aufgesang, wird von Silke Wenzel als ein Wechselspiel zwischen der Imitation eines militärischen Trommel- oder Trompetensignals, genannt „Fünfschlag”, im ersten Teil und einer Pfeife in den beiden letzten Teilen beschrieben (» Notenbsp. „Fünfschlag”).[38]

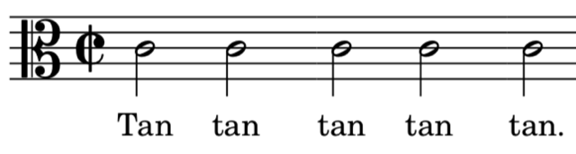

Notenbsp. Der Fünfschlag

Notenbsp. Der Fünfschlag: Noten nach Arbeau 1596, fol. 8r. /

Music ex. The five strokes: as notated in Arbeau 1596, fol. 8r

Obwohl eine Assoziation der ersten fünf Töne mit dem als „Fünfschlag” bezeichneten Trommelrhythmus nachvollziehbar ist, wird die für einen guten Marschrhythmus essenzielle Regelmäßigkeit des Pulses im verbleibenden ersten Teil nicht konsequent beibehalten. [39] In diesem Fall ist es wahrscheinlicher, dass die absteigende Quinte zu Beginn der Melodie, die ein Trompetensignal evoziert, den Zuhörern als deutlicheres klangliches Symbol des Schlachtfelds gedient hat. [40]

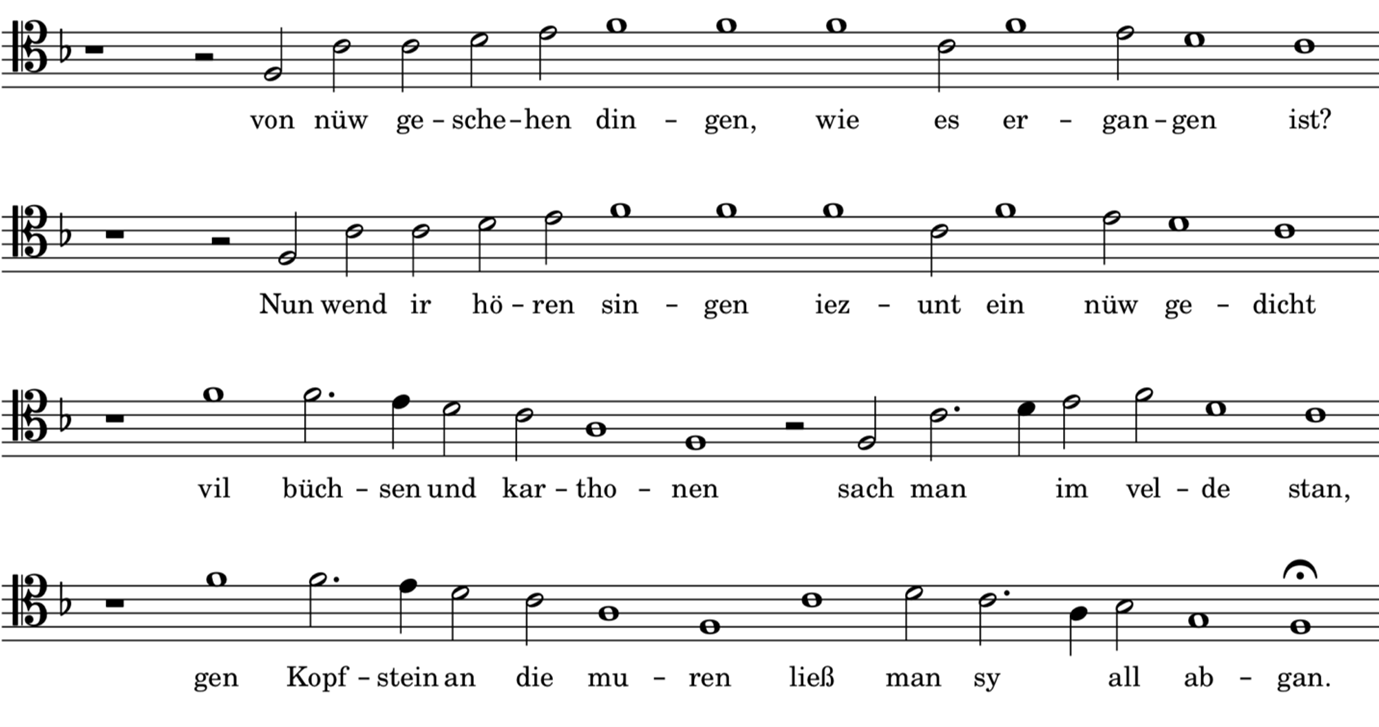

Notenbsp. Der Benzenauer-Ton

Der Benzenauer-Ton: Noten nach der » Dresdner Liederhandschrift D-Dl, Codex M. 53, fol. 160r; Text nach Liliencron 1866, Bd. 2, N. 246B, Strophe 1. /

The Benzenauer-tune: as notated in the » Dresden song manuscript D-Dl, Cod. M. 53, fol. 160r; text from Liliencron 1866, vol. 2, No. 246B, stanza 1.

Besonders weit verbreitet war der sogenannte „Benzenauer-Ton”.[41] Der Name bezieht sich auf Hans Pienzenau, Hauptmann der Burg und Stadt Kufstein. Im Oktober 1504 während des Landshuter Erbfolgekrieges leitete er den Widerstand gegen die Belagerung von Kufstein durch Maximilian I. und wurde nach der Einnahme der Burg hingerichtet.[42] Im Verlauf des 16. Jahrhunderts wurden nicht weniger als 13 Drucke des ursprünglichen Liedes veröffentlicht. Die Melodie, deren breite geographische Rezeption sogar Breslau und Stockholm erreichte, wurde im Laufe des 16. und frühen 17. Jahrhunderts nicht weniger als 37 Mal kontrafaktiert und in 24 Lautenfassungen verwendet.[43] (Vgl. auch » H. Lautenisten und Lautenspiel, Kap. Laute als Symbol.) Die früheste bekannte Überlieferung der Melodie findet sich in einer Kontrafaktur in der Dresdner Liederhandschrift (D-Dl M. 53) aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, in der die Tonangabe als „Benzenawers Ton” identifiziert wird.[44] Im Jahr 1895 vermerkte Wilhelm Bäumker, dass es Ähnlichkeiten zwischen der Melodie und einer im „Hohenfurter Liederbuch“ (CZ-VB Ms. 28) aus der Mitte des 15. Jahrhunderts notierten Melodie gibt. Obwohl Ähnlichkeiten zwischen den beiden Melodien evident sind, eignet sich die Hohenfurter Melodie nicht als perfekte Vorlage für den Benzenauer Ton, der, wie Nehlsen und Schlegel festgestellt haben, einen unterschiedlichen Strophenbau hat.[45]

In derselben Dresdner Handschrift wie der Benzenauer-Ton findet sich an zwei verschiedenen Stellen der ebenfalls weit verbreitete „Wißbecken-Ton“, der auch als der „Schweizer Ton” und „Es geht ein frischer Sommer daher” bekannt ist (»Notenbsp. Ladislaus-Lied).[46] Die Melodie wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 28 Mal als Kontrafaktur überliefert. In diesem Kontext wurde sie mit Feldzügen, dem Soldatenwesen und der militärischen Bedrohung des Osmanischen Reiches in Verbindung gebracht. Der Ursprung der Melodie ist jedoch bis heute ungeklärt. Der Name „Wißpeck” dürfte sich auf den Ritter Hans Wißbeck beziehen, der am Wiener Hof als Dichter diente und dessen Gedicht über den Tod von König Ladislaus im Jahr 1457 einen ähnlichen Strophenbau wie das Lied aus dem 16. Jahrhundert aufweist (» E. Städtisches Musikleben, Kap. Lieder für König Lassla).[47] Auch wenn die Versifikation nicht außer Acht gelassen werden darf, sind andere Aspekte der Hypothese kritisch zu hinterfragen. Melodien, die im 16. Jahrhundert einen starken Bezug zum Krieg hatten, verweisen in ihren Namen häufig auf bekannte militärische Ereignisse oder Akteure, die thematisch mit den im Lied beschriebenen neuen Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden können. Es wäre sicherlich eine Ausnahme, eine Melodie, deren Überlieferung so eng mit dem Krieg verknüpft ist, unter dem Namen eines längst verstorbenen Dichters zu finden. Es wurden auch bereits Zweifel an der Verbindung mit Hans Wisbeck geäußert.[48] Ein früher Kritiker der Hans-Wisbeck-Hypothese, Goedeke, schlug stattdessen vor, dass der Feldhauptmann Georg Wisbeck, der 1504 in einem Lied über die Böhmerschlacht auftaucht, mit dem Namen der Melodie gemeint sei. Die Relevanz der Wisbecken-Familie in Bezug auf das Thema ist erheblich. Georg Wisbeck zählt zu den wichtigsten Akteuren im Landshuter Erbfolgekrieg gegen Maximilian, dessen Angriff und Niederlage bei Vilshofen auch in einem Lied thematisiert wurde.[49] Darüber hinaus hat Wenzel beobachtet, dass der Wißbecken-Ton eine Assoziation mit der habsburgischen Kriegsführung hat.[50] Obwohl eine eindeutige Bestätigung der Georg-Wisbeck-Hypothese bislang aussteht, lässt sich nicht gänzlich ausschließen, dass die habsburgische Auseinandersetzung mit Georg von Wisbeck den Liedern über die habsburgischen Kriege im 16. Jahrhundert gedanklich und thematisch sehr viel nähergestanden hätte. Dies würde zudem eine auffällige Ähnlichkeit mit der Entstehung, Datierung und Verbreitung des Benzenauer Tons aufweisen, der ebenfalls nach einem bedeutenden besiegten Gegner der Habsburger benannt ist. Für eine sichere Bestätigung beider Hypothesen sind jedoch weitere Belege erforderlich.

Der Dichter im Krieg

In der frühen Liedforschung wurde bei der Suche nach „Kriegsliedern” mitunter der Nachweis der Aufführung eines Liedes im Kriegskontext als Ziel definiert. Allerdings lässt sich nicht immer mit Sicherheit sagen, ob ein Lied und sein Verfasser sich tatsächlich auf dem Schlachtfeld befanden. Die Annahme, dass der Verfasser ein Augenzeuge der beschriebenen Ereignisse war, wird in der Forschung häufig als ein wiederkehrender Topos betrachtet, der die Glaubhaftigkeit des Liedes verstärkte.[51] In einigen Fällen, insbesondere im 15. Jahrhundert, sind jedoch kriegerische Lebenserfahrungen zu berücksichtigen. Beheim war nicht nur Zeuge der Belagerung Wiens im Jahr 1462, über die er seine Reimchronik Das Buch von den Wienern verfasst hat, sondern auch der Belagerung Belgrads im Jahr 1456 im Gefolge König Ladislaus’ sowie einiger Auseinandersetzungen im Markgrafenkrieg auf der Seite des Markgrafen.[52] Ebenso wird vermutet, dass Oswald von Wolkenstein’s Greifensteinlied sich auf seine Teilnahme an der Belagerung bezieht.[53] Auch der Nürnberger Hans Rosenplüt liefert durch präzise Angaben über die im Markgrafenkrieg eingesetzten Teilnehmer und Ressourcen sowie durch seine eigene Tätigkeit als Büchsenmeister Hinweise auf seine persönliche Teilnahme am Krieg.[54] Eine ähnlich genaue Schilderung der Landschaft und der Ereignisse des Feldzuges lässt vermuten, dass auch Peter von Retz 1396 persönlich an der Schlacht von Schiltarn teilgenommen haben dürfte.[55] Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten dieser Dichter in Verbindung mit dem höfischen Umfeld zu stehen scheinen. Dies eröffnete ihnen die Möglichkeit, ihren Gönnern in den Krieg zu folgen und Beobachtungen anzustellen. Bei den „Gelegenheitsdichtern”, insbesondere den namenlosen Landsknechten, die sich am Ende einer Dichtung identifizieren, kann durch diese „Signatur” keine sichere Aufführung des Liedes im Krieg nachgewiesen werden.[56] Man darf davon ausgehen, dass diese Lieder nicht für die Landsknechte selbst, sondern für ein breiteres Publikum verfasst wurden.[57] Dennoch wurde die Aufführung eines Liedes im Kontext des Krieges und dessen Authentizität sogar von Zeitgenossen behauptet. Es ist überliefert, dass der Luzerner Zytt Wäber, der Dichter des Liedes „O Österreich” auf die Schlacht von Grandson (1476), in der Schlacht selbst verwundet worden und später seinen Verletzungen erlegen sei.[58] Und Adam Reißner postulierte, dass Georg von Frundsberg, Landsknechtführer im habsburgischen Dienst, das Lied „Mein Fleiß und Müh‘ ich nie hab gspart” nach der Schlacht bei Pavia im Jahr 1525 komponiert und gesungen habe.[59]

Die Klangwelt des Krieges in den Texten: Feldspiel und Lärmen

Obwohl einzelne Dichter und Melodien nur sporadisch mit der Erfahrung des Schlachtfelds assoziiert werden können, ist die Klangwelt des Krieges in den Dichtungen durchgängig präsent. Die Beschreibung von musikalischen Ensembles, Kampfsignalen und Waffen erlaubt es, sowohl die potenzielle Verwendung als auch die Aufführungspraxis zeitgenössischer Feldmusik besser zu verstehen. Zudem kann auf dieser Grundlage eine allgemeine Rezeption von Krieg und Klang skizziert werden.

Unter den in den Dichtungen erwähnten musikalischen Ensembles findet sich keines, dass eine ähnlich hohe Frequenz aufweist wie das Trommel- und Pfeifenensemble. Das „Feldspiel” diente als Standardbesetzung des Fußvolkes und stellte ein identitätsstiftendes Symbol für die Landsknechte dar.[60] In historisch-politischen Liedern über den Krieg gehörte es zur klanglichen wie zur visuellen Ausdrucksform des Gedichts. Die Häufigkeit des „Feldspiels” in Liedtexten lässt sich mit der wachsenden Menge an visuellen Darstellungen der Landsknechte im 16. Jahrhundert vergleichen, die oft Darstellungen dieses Ensembles enthielten und eine starke Assoziation mit dem Soldatentum mit sich gebracht haben dürften. Insbesondere in Schweizer Chroniken finden sich zahlreiche Darstellungen des Ensembles, was auf ein wachsendes zeitgenössisches Bewusstsein, für das bis dahin im Kriegskontext wenig bekannte Ensemble zurückgeführt werden kann.[61] In Diebold Schillings Bernerchronik, mit der Erzählung des „Waldshuterkriegs“ im Sommer 1468, eines Konflikts zwischen der Eidgenossenschaft und den Habsburgern, ist das „Feldspiel” sowohl bildlich als auch schriftlich dargestellt. In einer Strophe eines Liedes, das die Ereignisse des Jahres 1468 erzählt, findet sich folgende Beschreibung:

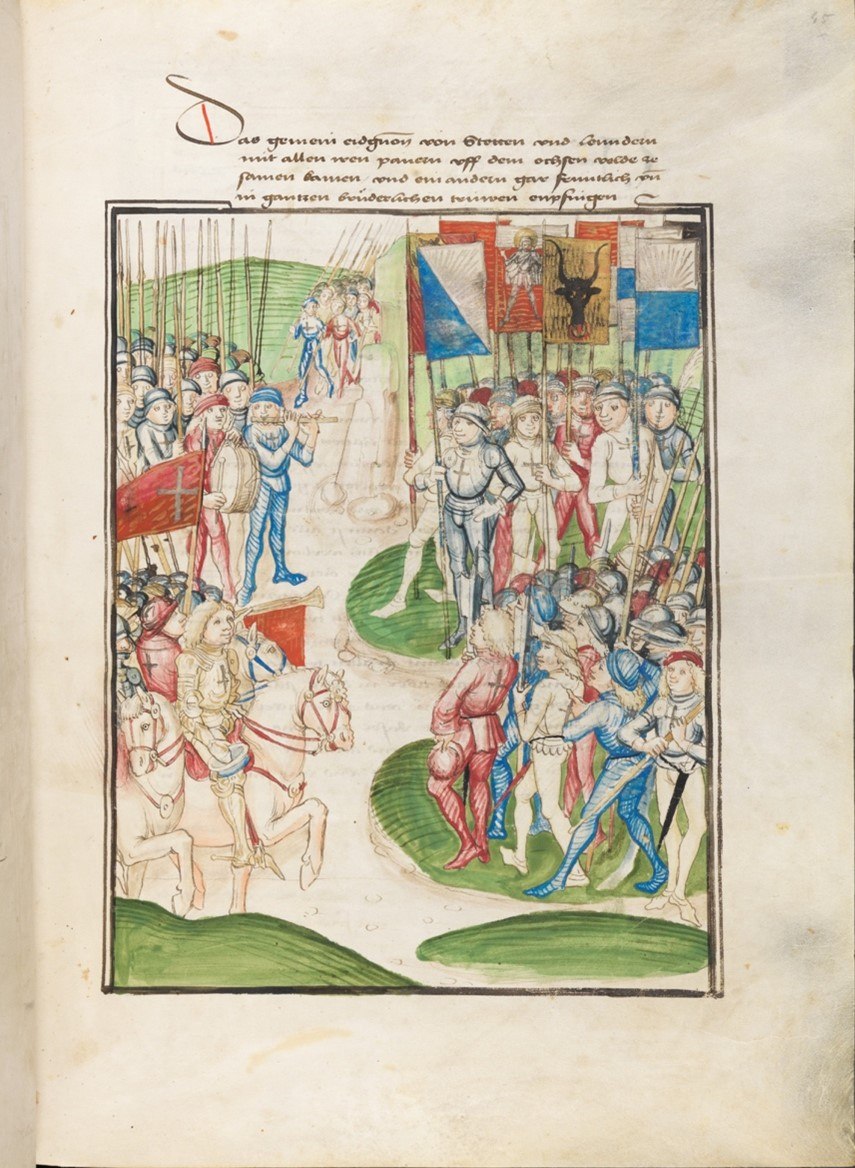

Man hört in pfifen und trummen,ruch sach man sin můt,ins Sunckow ist er kumen,was Hesingen nit gar gůt! [62]Man hörte ihn Pfeifen und Trommeln,rau sah man seinen MutIns Sundgau ist er gekommenwar Hesingen gar nicht gut!Abb. Der Waldshuter Krieg, 1468 / Fig. The Waldshut War, 1468

Abb. Der Waldshuter Krieg, 1468, aus der Bernerchronik [1478–1483] Diebold Schillings. © Burgerbibliothek Bern CH-BEb, Mss.h.h.I.3, S. 45. /

Fig. The Waldshut War, 1468, from the Bernerchronik [1478-1483] of Diebold Schilling. © Burgerbibliothek Bern CH-BEb, Mss.h.h.I.3, S. 45.

Im Vergleich dazu finden sich Erwähnungen von Trompetern und Heerpaukern in geringerem Umfang und sie treten nur selten gemeinsam mit Pfeifen- und Trommelensembles in einem Gedicht auf. Dies lässt sich vermutlich auf die sozialen Unterschiede zwischen den beiden Instrumentengruppen zurückführen. Die erste Gruppe war in stärkerem Maße mit der Kavallerie assoziiert, während die zweite nicht nur allgemein mit dem Fußvolk, sondern auch speziell mit den Schweizer Söldnern in Verbindung gebracht wurde. Dennoch bildeten Trompeter und Heerpauker einen wesentlichen Bestandteil der Klangwelt des Krieges. In Michel Beheims Lied „von graff Issgra” über den Sieg des böhmischen Grafen Johann Giskra von Brandeis über den ungarischen Heerführer Johann Hunyadi bei Losontz in 1451 erfolgt eine Einbindung des Trompeten- und Paukenensembles in eine längere, allein dem Klang gewidmete Strophe:

Da wart entplasset manig swert,man hart laut schreien rass und pfertund den harnusch erklingen.Es waz ain prastel und ain schal.der wal ain halbe meil erhalvon schiessen, slahen, swingen.Von pauken und trummetenhart man auch ainen grassen tass.sich hub mang ungefuger stass,gross tringen sy da heten.[63]Da wurden viele Schwerter gezogenMan hörte Ross und Pferd laut schreienund den Harnisch erklingenEs war ein Prasseln und ein SchallDer wohl eine halbe Meile ertöntevon Schießen, Schlagen, Schwingen.Von Pauken und Trompetenhörte man auch ein großes Getöse.Sich hob manch ungefüger Stoß;Es herrschte ein großes Gedränge.Obwohl Schlachtmusik oft nur im Kontext des Lärms wahrgenommen wird, bieten sich manchmal Hinweise auf ihre Signale und deren Bedeutung. Es verdient besondere Beachtung, dass Liedtexte unser Wissen über die sogenannten „Lärmen” und „Umbschlagen”, Signale, die erstmals im 17. Jahrhundert musikalisch notiert wurden und für die sich überwiegend nur schriftliche Hinweise erhalten haben, ergänzen können.[64] Die Signale „Lärmen“ und „Umbschlagen” gehören zu den am häufigsten verwendeten Signalen des Fußvolks. Letztgenannter Ausruf wurde sowohl mit musikalischem Klang als auch mit verbalem Befehl artikuliert. Es fungierte als Instrument der Ordnungsdurchsetzung und konnte zur Zusammenrufung von Soldaten, zur Übermittlung von Informationen oder gar zur Sanktionierung ordnungswidrigen Verhaltens eingesetzt werden.[65] In den wenigen Fällen, in denen „Umschlagen” in solchen Texten Erwähnung findet, lässt sich feststellen, dass sich das als Verb verwendete Wort auf das Schlagen von Trommeln im Allgemeinen bezieht.[66] Jedoch lässt sich, sofern das Signal angedeutet wird, auf einige Verse aus einer Dichtung über den Aufruhr in Danzig im Jahr 1526 Bezug nehmen. Der Text verweist auf eine Situation, in der die Soldaten tatsächlich aufgefordert wurden, sich zu versammeln, um nach dem Schlagen der Trommeln Anweisungen zu erhalten.

Bald do die trommen weren umbgeschlan,wer bei den abrunstigen wolte stan,der solt kommen auf den Tammund hören ir vornemen an.[67]Bald wurden die Trommeln da umgeschlagen,wer bei den Abtrünnigen stehen wolle,der solle zum Damm kommenund ihr Vorhaben anhören.Demgegenüber ist der Begriff des „Lärmens”, der seinen Ursprung im Ruf „à l’armes” oder „zu den Waffen” findet, enger mit dem Aufruf zur Schlacht und dem Kampf selbst verbunden. [68] Folglich ist es nicht verwunderlich, dass das „Lärmen” häufig als Element der Auslösung oder des Verlaufs einer Schlacht in Schlachterzählungen genannt wird. In der von Hans Sachs verfassten Dichtung über die Belagerung Wiens im Jahre 1529, „Der türkischen Belagerung der Stadt Wien mit Handung beider Teil auf das kürzest ordentlich begriffen”, übernimmt das „Lärmen” die Klangwelt der Stadt, die ansonsten von den jetzt stumm gebliebenen Glocken ausgefüllt wurde.

Kein glocken höret man mer schallen,auch teilet man auß die quartierden hauptleuten wider und füran den mawern, thürnen und thoren;die plätz auch da verordnet woren,darauf ein iedes fänlein trat,so man schlug lerman frü und spat.[69]Keine Glocken hörte man mehr schallen,auch verteilte man die Quartiereden Hauptleuten für und wideran den Mauern, Türmen und Toren;die Plätze wurden auch da verordnet,auf jeden (Platz) trat ein Fähnlein,so schlug man Lärmen von früh bis spät.In diesem Kontext wird das Lärmen als treffendes Symbol für die Gewalt verwendet, die über die Stadt hereinbrach. Die Vorstellung, dass Wien während der Belagerung von einem „Lärmen” erfüllt gewesen sei, hat sich offenbar in der Nürnberger Rezeption der Belagerung festgesetzt. In einem von Jobst Gutknecht gedruckten Flugblatt, das ein Lied über dieselbe Belagerung enthält, wird das Gefühl der Dauer der Belagerung durch den wiederholten Gebrauch des Wortes „Lärmen” verstärkt, das im Lied immerhin neunmal vorkommt:

Den dreizehenden tagewol umb die achten stundein lerman ward geschlage:ein ratschlag man erfund,dem Türken genummen wurensechzehen tunn pulverunter dem Kerner thuren,den wolt zersprengen er.[70]Am dreizehnten Tagwohl um die achte Stundeein Lärmen wurde geschlagen:einen Hinweis hat man gehört,dem Türken wurden genommensechzehn Tonnen Pulverunter dem Kärntnertor,das er zersprengen wollte.Kriegsrufe, Gewehrfeuer und Tanzmetaphorik

Neben den musikalischen Signalen finden sich in den Quellen auch verbale Rufe. Damit ist nicht der in solchen Gedichten übliche Dialog gemeint, sondern der Versuch, das Geschrei der Soldaten auf dem Schlachtfeld zu imitieren. In der Regel hatten diese Rufe die Funktion, die Teilnehmer der Schlacht zu kennzeichnen, wobei häufig eine fremde Sprache verwendet wurde. Der bereits erwähnte Ruf „stara pravda” im Lied von den krainischen Bauern gehört zu dieser Gruppe. In ähnlicher Weise wird in einem Lied über die Belagerung von Verona den lokalen Truppen, die gegen die Franzosen kämpfen, ein Ruf in italienischer Sprache zugeschrieben:

Si mainten es wer gewonnenund schrien „wenig qua!” ser;[71]Sie meinten es wäre gewonnenund schrien „wenig qua!” sehr.Hier ist „wenig qua” wahrscheinlich eine Interpretation von „vieni qua” oder „komm her.” [72] Es lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob einer dieser Rufe auf dem Schlachtfeld selbst verwendet wurde. Diese Hypothese findet jedoch Bestätigung in zwei Liedern aus dem Alten Zürichkrieg. Wie bereits dargelegt, zählt dieser von 1440 bis 1446 dauernde Krieg zu den zahlreichen Konflikten im 15. Jahrhundert zwischen den Habsburgern und den Eidgenossen, in deren Verlauf eine Vielzahl von Liedern auf beiden Seiten entstand. In zwei pro-österreichischen Liedern, die von Tschudi in seiner Schweizer Chronik aufgezeichnet wurden, lässt sich ein pro-österreichisches Geschrei in den Texten nachweisen.so wirt die gmeine krie„hie Österrich on end”[73]so wird das gemeinsame Geschrei„Hei Österriech ohne Ende”„hie Östrich” ist die krije,das ru(e)fend frow und man![74]„Hei Österreich“ ist das Geschrei,das riefen Frau und Mann!Es besteht die Möglichkeit, dass der Schrei in beiden Gedichten als Identifikationssymbol dient, ähnlich wie die Schreie der veronesischen und krainischen Kämpfer. Das bereits erwähnte Verbot des Basler Rates von 1448, das nicht lange nach den Ereignissen des Zürichkrieges erlassen wurde, erwähnt jedoch, dass das Geschrei „Hie Osterrich” tatsächlich auf den Straßen zu hören war und damit die Stadt zum Handeln zwang.[75] In diesem Fall könnte davon ausgegangen werden, dass die in den Gedichten überlieferten Rufe eine reale Klangwelt widerspiegeln.Die Einfügung nicht-musikalischer Klänge in historisch-politische Lieder umfasste eine Vielzahl von Elementen, darunter das Klingeln der Schwerter, das Klirren der Harnische und das Krachen der Piken.desglich die edlen all von Bern,ir gleven hort man krachen[76]desgleichen die Edlen alle aus Bern,ihre Gleven hörte man krachenAm häufigsten wird auf Gewehrfeuer, für das sich gerade eine neue Begeisterung entwickelt hatte, Bezug genommen. Die meisten Beschreibungen von Schüssen in den Dichtungen konzentrieren sich auf das Geräusch, das sie produzierten, mit Wörtern wie „krachen” oder „schallen.” Die Lautstärke des Knalls sowie dessen weitreichendes Echo werden in den Beschreibungen häufig betont. So heißt es beispielsweise: „Sy traten an, der büchsen ton hört man gar weite krachen”[77] Die zuvor angeführte Beschreibung von Michel Beheim bietet eine besonders anschauliche Darstellung der Wahrnehmung dieser Klänge als ein einheitlicher akustischer Eindruck. Obwohl Beheims Beschreibung ein Beispiel für die „Verlärmung” von Musikinstrumenten anbietet, lässt sich in anderen Gedichten eine gegenläufige Tendenz beobachten, nämlich die Musikalisierung von Waffen.[78] Das Letztere hat sich weit über den Bereich der Poesie hinaus etabliert. Eine weiter gefasste Assoziation zwischen Kanonen und Vögeln führte zur musikalisch inspirierten Benennung zweier Kanonengeschlechter: der Nachtigall und der Sängerin, die beide häufig zum Stoff musikalischer Metaphern wurden.[79] Eine Inschrift auf einer von Meister Steffan zu Frankfort im Jahr 1519 gegossenen Nachtigall lautet zum Beispiel:

Ein Nachtigal bin ich genantliplich vnd schon ist mein Gesangwen ich sing dem ist die Zeit lanck[80]Eine Nachtigal bin ich genanntlieblich und schön ist mein GesangWem ich sing, dem wird die Zeit langDieser Topos des schönen, aber gefährlichen Gesangs wird in den Liedtexten nachgeahmt. Diesbezüglich sind insbesondere die folgenden Fälle von Interesse: In einem Spruch über die Belagerung von Pavia im Jahre 1525 wurde die Musik der Waffen als zum Tanz geeignet beschrieben:In ainem schönen garten langwerdt ir bald hören groß gesangvon allerlai hüpsch musica,wie ich euch nennen wil alda:scharpfmetzen, nachtigal, karthaunen,auch schlangen, valkenet, busaunen,basilischgen, tracken darzů,die machten uns gar vil unrůw,da mit thet man den tanz anheben[81]In einem schönen Garten langwerdet ihr bald großer Gesang hörenvon allerlei hübscher MusikVon der ich euch erzählen will allda:scharfe Metzen, Nachtigallen, Kartaunen,auch Schlangen, Falkenen, Posaunen,Basilisken, Drachen noch dazu,sie machten uns gar viel Unruhedamit hebt man den Tanz anDie Verbindung zwischen Musik und Gewalt, bzw. die Metapher des Krieges als Tanz, die ihre Wurzeln in der Antike hat, war für den spätmittelalterlichen Dichter keine neue Erfindung.[82] Allerdings veranschaulicht der Text, so wie in der Inschrift, den ironischen Charakter zeitgenössischer Kriegsmetaphern, die, aufgrund einer Entwicklung in der deutschen Kriegsterminologie, eine negative Betrachtung von Gewalt, die Unruhe auf dem Schlachtfeld, und eine positive Betrachtung von Musik, die hübsche Musik, die den Tanz anhebt, nebeneinanderstellen mussten.

In bestimmten Fällen lässt die Verwendung von musikalischen Metaphern Rückschlüsse auf das Wissen des Dichters über die zeitgenössische Kriegstechnik zu. In einem Lied über die Niederlage Ulrichs von Württemberg im Jahre 1519 während der Einnahme des Tübinger Schlosses singen Waffen in der Art des Kontrapunkts.

Der schimpf wolt nit gefallendem adel in dem schloß,da si die Nachtigallenhörten singen so groß;die scharpf Metz die sang auch darein,karthonen und auch schlangendie discantierten fein.[83]Der Schimpf wollte nicht gefallendem Adel in dem Schloss,da sie die Nachtigallenso groß singen hörten;die scharfe Metz die sang auch darein,Kartaunen und auch Schlangendie discantierten feinBei näherer Betrachtung der im Gedicht genannten Geschütze fällt auf, dass der Dichter die Nachtigall und die scharfe Metz, deren Kanonenkugeln ungefähr 50 bzw. 100 Pfund wogen, an erster Stelle nennt, während er die Rolle des Diskants der Karthaune und der Schlange zuschreibt, leichteren Geschützen, deren Kugeln lediglich 25 bzw. 8 Pfund wogen.[84]

[1] Schanze 1999b, 305–6; Brednich 1975, Bd. 2, 59–61.

[2] Liliencron 1865–1869.

[3] Vgl. Kellermann 2000, 35; Honemann 1997, 399–401.

[4] Z.B. Erk/Böhme 1893/1894, Bd. 1, vii; Janicke 1871, 3; Suppan 1966, 38.

[5] Sauermann 1975, 301; Hampe 1919, 52.

[6] Müller 1974, 26–7; Sauermann 1975, 301–2.

[7] Kellerman 2000, 13, 86–7; Kerth 1997, 9.

[8] Kerth 1997, 9.

[10] Vgl. Eickmeyer 2017, 29; Honemann 1997, 418–9; Brednich 1974, Bd. 1, 154; Straßner 1970, 242; Kellerman 2000, 311.

[11] Vgl. Kellerman 2000, 92–8, 155–6, 277; Wenzel 2018, 247–62.

[12] Zum “Agitationszweck” vgl. Völker 1981, 23; Vgl. auch Hampe 1928, 251–278; von Liebenau 1873, 346–7.

[13] Vgl. Hermann 2006, 65; Rogg 2002, 274–6.

[14] Liliencron 1866, Bd. 2, Nr. 138. Dieser Liedtext wurde wahrscheinlich auf den hier unten behandelten Wissbeck-Ton gedichtet: vgl. » F. SL Die Missa O Österreich (Reinhard Strohm).

[15] Suppan 1995, 157.

[16] Zu den Begriffen „autrichité“ und „Habsburgisches Spätmittelalter” vgl. Müller 1986, Bd. 1, 427–8; Spechtler 1986, Bd. 1, 470.

[17] Zu Beheim siehe » B. Spruchsang (Horst Brunner).

[18] Gille-Spriewald 1968–1972, Bd. 1, Nr. 105, Nr. 106, Nr. 112, Bd. 2 Nr. 238–9.

[19] » B. Lieder in der Region Österreich (Nicole Schwindt).

[20] GB-Lbl Add. 16592, fol. 22r–23v; Schmidt 1970, 520; Seemüller 1897, 170; Seemüller 1897, 587.

[21] Seemüller 1897, 587–8.

[22] Seemüller identifiziert zwei Hände aus dem 16. Jahrhundert für die ersten sechs Nummern, einschließlich des Abschnitts über Friedrich III. Seemüller 1897, 589.

[23] Schneider 1991, 85–95; Neugart 1989, 451–2; Müller 1986, 439.

[24] Vgl. ferner Strohm 2001, 58.

[25] Thum nennt einige Verse in der Ichform aus dem Text, die auf Beheims Furcht hinweisen: Thum 1984, 323.

[26] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 81, 82, 79; Rattay 1986, 99–110.

[27] Tschudi 1996, 174; Vgl. Rattay 1986, 112.

[28] Übersetzung von Müller 1986, 446.

[29] Anshelm 1826, 7; Thum 1984, 352–3.

[30] Vgl. Hampe 1928, 251–278.

[31] von Liebenau 1873, 347; Rattay 1986, 40–1.

[32] Mayer 1883, Bd. 1, 21–30; Dolch 1913, Bd. 1, 14–130.

[33] Seibert 1978, 381.

[34] Seibert 1978, 383.

[35] Zahn 1884, 245; Schmidt 1970, 520; Weller 1862, Bd. 1, Nr. 147; Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 409, 410.

[36] Wenzel 2018, 225; Lilencron 1867, Bd. 3, Nr. 338, 339; Brednich 1975, Bd. 2, Nr. 249.

[37] Wenzel 2018, 227; Lipphardt 1965, 79.

[38] Wenzel 2018, 226.

[39] In anderen bekannten Imitationen des Fünfschlags, darunter der zweite Teil von Clément Janequins La Bataille und William Byrds The Flute and Drome, wird ein deutlicherer Marschtakt durchgehalten, wodurch das musikalische Zitat unverkennbar wird. Vgl. Wenzel 2018, 226–7.

[40] Das ist mit ähnlichen Motiven in der L’homme armé-Melodie vergleichbar. Vgl. Strohm 2001, 62.

[41] Wenzel 2018, 201–211.

[42] Nehlsen und Schlegel 2012, 187. Siehe auch » B. Kap. Liedtexte mit Verweis auf Orte oder Ereignisse aus der Region Österreich (Sonja Tröster).

[43] Nehlsen und Schlegel 2012, 188–92.

[44] Wenzel 2018, 203; D-Dl M 53, fol. 160r.

[45] Bäumker 1895, 67; Nehlsen und Schlegel 2012, 194–5.

[46] Wenzel 2018, 211–224.

[47] Vgl. Wenzel 2018, 211; Liliencron 1867, Bd. 3:263–4, Erk/Böhme 1893/1894, Bd. 1, 480; Kellerman 2000, 258.

[48] Schanze betont zu Recht, dass Wißbeck nicht der Komponist der Melodie selbst sein muss, aber das ist ohnehin nicht die Absicht der meisten Behauptungen. Schanze 1999, 1271–1272.

[49] Wenzel 2018, 211 Anm. 11; Liliencron 1866, Bd. 2, 557–8, Nr. 247.

[50] Wenzel 2018, 215.

[51] Kellerman 2000, 285–332.

[52] McDonald 2017, 372; Kellerman 2000, 244; Müller 1986, 453–5.

[53] Kellerman 2000, 256.

[54] Reichel 1985, 145; Kellerman 2000, 326.

[55] Neugart 1989, 451–2.

[56] Z.B. „Der uns das liedlein neus gesang/ain landsknecht ist ers ja genant”; Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 367, Strophe 11.

[57] Vgl. Abele 2006, 42–4; Wenzel 2006, 29; Wenzel 2018, 171.

[58] Strohm 2014, 8–11.

[60] Wenzel 2018, 60, 71.

[62] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 120, Strophe 5; CH-BEb Mss.h.h.I.3, ff. 48–50.

[63] Gille/Spriewald 1968, Bd. 1, Nr. 106, vv. 151–60.

[64] Wenzel 2012, 282.

[65] Wenzel 2018, 112.

[66] Vgl. Liliencron 1866/1867, Bd. 2, Nr. 218 Strophe 8; Nr. 226 Strophe 10; Bd. 3, Nr. 354 Strophe 15.

[67] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 400, vv. 53–56.

[68] Wenzel 2018, 115; Wenzel 2012, 280.

[69] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 412, vv. 44–50.

[70] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 414, Strophe 26.

[71] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 296, Strophe 12.

[72] Liliencron 1867, Bd. 3, 185.

[73] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 81, Strophe 13.

[74] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 79, Strophe 20.

[75] von Liebenau 1873, 346–7.

[76] Cramer 1979, Bd. 2, 268–74, Strophe 3 vv. 18–9.

[77] Liliencron 1866, Bd. Nr. 247, Strophe 13.

[78] Zum Begriff „Musikalisierung“ im Kontext des Krieges vgl. Kaltenecker 2016, 25–7.

[79] Müller 1968, 81–7.

[80] Eine standardisierte Version des Textes und ein textkritischer Apparat sind im Katalog des Deutschen Inschriften Online vorhanden. DI 34, Bad Kreuznach, Nr. 254†.

[81] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 370, vv. 11–19.

[82] Vgl. van Orden 2005, 187–217.

[83] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 317, Strophe 25.

[84] Fronsperger 1819, Bd. 1, 176–7; Müller 1968, 238–41; Schneider 1868, 132.

Empfohlene Zitierweise:

Pellerano, Deanna, „Krieg und Lied im Spätmittelalter“, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich, <https://musical-life.net/essays/krieg-und-lied-im-spatmittelalter> (2024).