Die Klangwelt des Krieges in den Texten: Feldspiel und Lärmen

Obwohl einzelne Dichter und Melodien nur sporadisch mit der Erfahrung des Schlachtfelds assoziiert werden können, ist die Klangwelt des Krieges in den Dichtungen durchgängig präsent. Die Beschreibung von musikalischen Ensembles, Kampfsignalen und Waffen erlaubt es, sowohl die potenzielle Verwendung als auch die Aufführungspraxis zeitgenössischer Feldmusik besser zu verstehen. Zudem kann auf dieser Grundlage eine allgemeine Rezeption von Krieg und Klang skizziert werden.

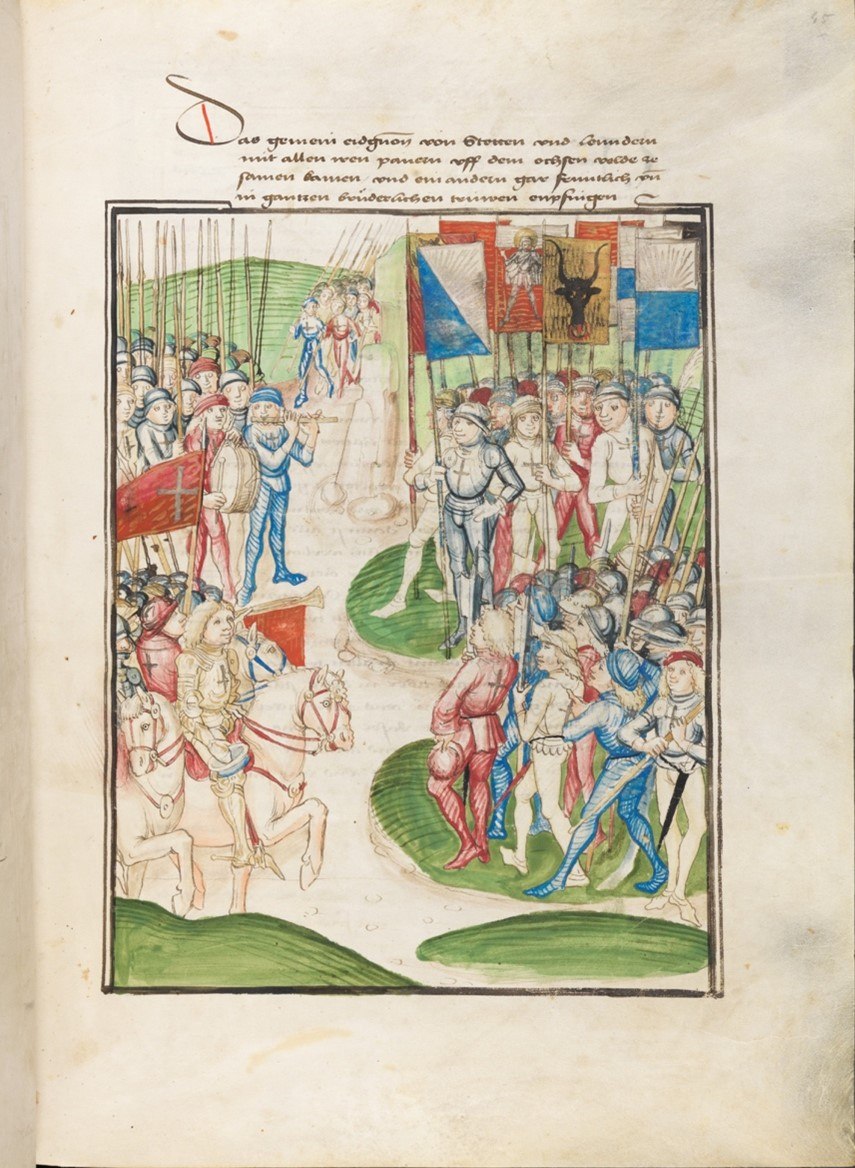

Unter den in den Dichtungen erwähnten musikalischen Ensembles findet sich keines, dass eine ähnlich hohe Frequenz aufweist wie das Trommel- und Pfeifenensemble. Das „Feldspiel” diente als Standardbesetzung des Fußvolkes und stellte ein identitätsstiftendes Symbol für die Landsknechte dar.[60] In historisch-politischen Liedern über den Krieg gehörte es zur klanglichen wie zur visuellen Ausdrucksform des Gedichts. Die Häufigkeit des „Feldspiels” in Liedtexten lässt sich mit der wachsenden Menge an visuellen Darstellungen der Landsknechte im 16. Jahrhundert vergleichen, die oft Darstellungen dieses Ensembles enthielten und eine starke Assoziation mit dem Soldatentum mit sich gebracht haben dürften. Insbesondere in Schweizer Chroniken finden sich zahlreiche Darstellungen des Ensembles, was auf ein wachsendes zeitgenössisches Bewusstsein, für das bis dahin im Kriegskontext wenig bekannte Ensemble zurückgeführt werden kann.[61] In Diebold Schillings Bernerchronik, mit der Erzählung des „Waldshuterkriegs“ im Sommer 1468, eines Konflikts zwischen der Eidgenossenschaft und den Habsburgern, ist das „Feldspiel” sowohl bildlich als auch schriftlich dargestellt. In einer Strophe eines Liedes, das die Ereignisse des Jahres 1468 erzählt, findet sich folgende Beschreibung:

Abb. Der Waldshuter Krieg, 1468 / Fig. The Waldshut War, 1468

Abb. Der Waldshuter Krieg, 1468, aus der Bernerchronik [1478–1483] Diebold Schillings. © Burgerbibliothek Bern CH-BEb, Mss.h.h.I.3, S. 45. /

Fig. The Waldshut War, 1468, from the Bernerchronik [1478-1483] of Diebold Schilling. © Burgerbibliothek Bern CH-BEb, Mss.h.h.I.3, S. 45.

Im Vergleich dazu finden sich Erwähnungen von Trompetern und Heerpaukern in geringerem Umfang und sie treten nur selten gemeinsam mit Pfeifen- und Trommelensembles in einem Gedicht auf. Dies lässt sich vermutlich auf die sozialen Unterschiede zwischen den beiden Instrumentengruppen zurückführen. Die erste Gruppe war in stärkerem Maße mit der Kavallerie assoziiert, während die zweite nicht nur allgemein mit dem Fußvolk, sondern auch speziell mit den Schweizer Söldnern in Verbindung gebracht wurde. Dennoch bildeten Trompeter und Heerpauker einen wesentlichen Bestandteil der Klangwelt des Krieges. In Michel Beheims Lied „von graff Issgra” über den Sieg des böhmischen Grafen Johann Giskra von Brandeis über den ungarischen Heerführer Johann Hunyadi bei Losontz in 1451 erfolgt eine Einbindung des Trompeten- und Paukenensembles in eine längere, allein dem Klang gewidmete Strophe:

Obwohl Schlachtmusik oft nur im Kontext des Lärms wahrgenommen wird, bieten sich manchmal Hinweise auf ihre Signale und deren Bedeutung. Es verdient besondere Beachtung, dass Liedtexte unser Wissen über die sogenannten „Lärmen” und „Umbschlagen”, Signale, die erstmals im 17. Jahrhundert musikalisch notiert wurden und für die sich überwiegend nur schriftliche Hinweise erhalten haben, ergänzen können.[64] Die Signale „Lärmen“ und „Umbschlagen” gehören zu den am häufigsten verwendeten Signalen des Fußvolks. Letztgenannter Ausruf wurde sowohl mit musikalischem Klang als auch mit verbalem Befehl artikuliert. Es fungierte als Instrument der Ordnungsdurchsetzung und konnte zur Zusammenrufung von Soldaten, zur Übermittlung von Informationen oder gar zur Sanktionierung ordnungswidrigen Verhaltens eingesetzt werden.[65] In den wenigen Fällen, in denen „Umschlagen” in solchen Texten Erwähnung findet, lässt sich feststellen, dass sich das als Verb verwendete Wort auf das Schlagen von Trommeln im Allgemeinen bezieht.[66] Jedoch lässt sich, sofern das Signal angedeutet wird, auf einige Verse aus einer Dichtung über den Aufruhr in Danzig im Jahr 1526 Bezug nehmen. Der Text verweist auf eine Situation, in der die Soldaten tatsächlich aufgefordert wurden, sich zu versammeln, um nach dem Schlagen der Trommeln Anweisungen zu erhalten.

Demgegenüber ist der Begriff des „Lärmens”, der seinen Ursprung im Ruf „à l’armes” oder „zu den Waffen” findet, enger mit dem Aufruf zur Schlacht und dem Kampf selbst verbunden. [68] Folglich ist es nicht verwunderlich, dass das „Lärmen” häufig als Element der Auslösung oder des Verlaufs einer Schlacht in Schlachterzählungen genannt wird. In der von Hans Sachs verfassten Dichtung über die Belagerung Wiens im Jahre 1529, „Der türkischen Belagerung der Stadt Wien mit Handung beider Teil auf das kürzest ordentlich begriffen”, übernimmt das „Lärmen” die Klangwelt der Stadt, die ansonsten von den jetzt stumm gebliebenen Glocken ausgefüllt wurde.

In diesem Kontext wird das Lärmen als treffendes Symbol für die Gewalt verwendet, die über die Stadt hereinbrach. Die Vorstellung, dass Wien während der Belagerung von einem „Lärmen” erfüllt gewesen sei, hat sich offenbar in der Nürnberger Rezeption der Belagerung festgesetzt. In einem von Jobst Gutknecht gedruckten Flugblatt, das ein Lied über dieselbe Belagerung enthält, wird das Gefühl der Dauer der Belagerung durch den wiederholten Gebrauch des Wortes „Lärmen” verstärkt, das im Lied immerhin neunmal vorkommt:

[60] Wenzel 2018, 60, 71.

[62] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 120, Strophe 5; CH-BEb Mss.h.h.I.3, ff. 48–50.

[63] Gille/Spriewald 1968, Bd. 1, Nr. 106, vv. 151–60.

[64] Wenzel 2012, 282.

[65] Wenzel 2018, 112.

[66] Vgl. Liliencron 1866/1867, Bd. 2, Nr. 218 Strophe 8; Nr. 226 Strophe 10; Bd. 3, Nr. 354 Strophe 15.

[67] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 400, vv. 53–56.

[68] Wenzel 2018, 115; Wenzel 2012, 280.

[69] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 412, vv. 44–50.

[70] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 414, Strophe 26.

[1] Schanze 1999b, 305–6; Brednich 1975, Bd. 2, 59–61.

[2] Liliencron 1865–1869.

[3] Vgl. Kellermann 2000, 35; Honemann 1997, 399–401.

[4] Z.B. Erk/Böhme 1893/1894, Bd. 1, vii; Janicke 1871, 3; Suppan 1966, 38.

[5] Sauermann 1975, 301; Hampe 1919, 52.

[6] Müller 1974, 26–7; Sauermann 1975, 301–2.

[7] Kellerman 2000, 13, 86–7; Kerth 1997, 9.

[8] Kerth 1997, 9.

[10] Vgl. Eickmeyer 2017, 29; Honemann 1997, 418–9; Brednich 1974, Bd. 1, 154; Straßner 1970, 242; Kellerman 2000, 311.

[11] Vgl. Kellerman 2000, 92–8, 155–6, 277; Wenzel 2018, 247–62.

[12] Zum “Agitationszweck” vgl. Völker 1981, 23; Vgl. auch Hampe 1928, 251–278; von Liebenau 1873, 346–7.

[13] Vgl. Hermann 2006, 65; Rogg 2002, 274–6.

[14] Liliencron 1866, Bd. 2, Nr. 138. Dieser Liedtext wurde wahrscheinlich auf den hier unten behandelten Wissbeck-Ton gedichtet: vgl. » F. SL Die Missa O Österreich (Reinhard Strohm).

[15] Suppan 1995, 157.

[16] Zu den Begriffen „autrichité“ und „Habsburgisches Spätmittelalter” vgl. Müller 1986, Bd. 1, 427–8; Spechtler 1986, Bd. 1, 470.

[17] Zu Beheim siehe » B. Spruchsang (Horst Brunner).

[18] Gille-Spriewald 1968–1972, Bd. 1, Nr. 105, Nr. 106, Nr. 112, Bd. 2 Nr. 238–9.

[19] » B. Lieder in der Region Österreich (Nicole Schwindt).

[20] GB-Lbl Add. 16592, fol. 22r–23v; Schmidt 1970, 520; Seemüller 1897, 170; Seemüller 1897, 587.

[21] Seemüller 1897, 587–8.

[22] Seemüller identifiziert zwei Hände aus dem 16. Jahrhundert für die ersten sechs Nummern, einschließlich des Abschnitts über Friedrich III. Seemüller 1897, 589.

[23] Schneider 1991, 85–95; Neugart 1989, 451–2; Müller 1986, 439.

[24] Vgl. ferner Strohm 2001, 58.

[25] Thum nennt einige Verse in der Ichform aus dem Text, die auf Beheims Furcht hinweisen: Thum 1984, 323.

[26] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 81, 82, 79; Rattay 1986, 99–110.

[27] Tschudi 1996, 174; Vgl. Rattay 1986, 112.

[28] Übersetzung von Müller 1986, 446.

[29] Anshelm 1826, 7; Thum 1984, 352–3.

[30] Vgl. Hampe 1928, 251–278.

[31] von Liebenau 1873, 347; Rattay 1986, 40–1.

[32] Mayer 1883, Bd. 1, 21–30; Dolch 1913, Bd. 1, 14–130.

[33] Seibert 1978, 381.

[34] Seibert 1978, 383.

[35] Zahn 1884, 245; Schmidt 1970, 520; Weller 1862, Bd. 1, Nr. 147; Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 409, 410.

[36] Wenzel 2018, 225; Lilencron 1867, Bd. 3, Nr. 338, 339; Brednich 1975, Bd. 2, Nr. 249.

[37] Wenzel 2018, 227; Lipphardt 1965, 79.

[38] Wenzel 2018, 226.

[39] In anderen bekannten Imitationen des Fünfschlags, darunter der zweite Teil von Clément Janequins La Bataille und William Byrds The Flute and Drome, wird ein deutlicherer Marschtakt durchgehalten, wodurch das musikalische Zitat unverkennbar wird. Vgl. Wenzel 2018, 226–7.

[40] Das ist mit ähnlichen Motiven in der L’homme armé-Melodie vergleichbar. Vgl. Strohm 2001, 62.

[41] Wenzel 2018, 201–211.

[42] Nehlsen und Schlegel 2012, 187. Siehe auch » B. Kap. Liedtexte mit Verweis auf Orte oder Ereignisse aus der Region Österreich (Sonja Tröster).

[43] Nehlsen und Schlegel 2012, 188–92.

[44] Wenzel 2018, 203; D-Dl M 53, fol. 160r.

[45] Bäumker 1895, 67; Nehlsen und Schlegel 2012, 194–5.

[46] Wenzel 2018, 211–224.

[47] Vgl. Wenzel 2018, 211; Liliencron 1867, Bd. 3:263–4, Erk/Böhme 1893/1894, Bd. 1, 480; Kellerman 2000, 258.

[48] Schanze betont zu Recht, dass Wißbeck nicht der Komponist der Melodie selbst sein muss, aber das ist ohnehin nicht die Absicht der meisten Behauptungen. Schanze 1999, 1271–1272.

[49] Wenzel 2018, 211 Anm. 11; Liliencron 1866, Bd. 2, 557–8, Nr. 247.

[50] Wenzel 2018, 215.

[51] Kellerman 2000, 285–332.

[52] McDonald 2017, 372; Kellerman 2000, 244; Müller 1986, 453–5.

[53] Kellerman 2000, 256.

[54] Reichel 1985, 145; Kellerman 2000, 326.

[55] Neugart 1989, 451–2.

[56] Z.B. „Der uns das liedlein neus gesang/ain landsknecht ist ers ja genant”; Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 367, Strophe 11.

[57] Vgl. Abele 2006, 42–4; Wenzel 2006, 29; Wenzel 2018, 171.

[58] Strohm 2014, 8–11.

[60] Wenzel 2018, 60, 71.

[62] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 120, Strophe 5; CH-BEb Mss.h.h.I.3, ff. 48–50.

[63] Gille/Spriewald 1968, Bd. 1, Nr. 106, vv. 151–60.

[64] Wenzel 2012, 282.

[65] Wenzel 2018, 112.

[66] Vgl. Liliencron 1866/1867, Bd. 2, Nr. 218 Strophe 8; Nr. 226 Strophe 10; Bd. 3, Nr. 354 Strophe 15.

[67] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 400, vv. 53–56.

[68] Wenzel 2018, 115; Wenzel 2012, 280.

[69] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 412, vv. 44–50.

[70] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 414, Strophe 26.

[71] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 296, Strophe 12.

[72] Liliencron 1867, Bd. 3, 185.

[73] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 81, Strophe 13.

[74] Liliencron 1865, Bd. 1, Nr. 79, Strophe 20.

[75] von Liebenau 1873, 346–7.

[76] Cramer 1979, Bd. 2, 268–74, Strophe 3 vv. 18–9.

[77] Liliencron 1866, Bd. Nr. 247, Strophe 13.

[78] Zum Begriff „Musikalisierung“ im Kontext des Krieges vgl. Kaltenecker 2016, 25–7.

[79] Müller 1968, 81–7.

[80] Eine standardisierte Version des Textes und ein textkritischer Apparat sind im Katalog des Deutschen Inschriften Online vorhanden. DI 34, Bad Kreuznach, Nr. 254†.

[81] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 370, vv. 11–19.

[82] Vgl. van Orden 2005, 187–217.

[83] Liliencron 1867, Bd. 3, Nr. 317, Strophe 25.

[84] Fronsperger 1819, Bd. 1, 176–7; Müller 1968, 238–41; Schneider 1868, 132.