Ton und Kontrafaktur: der Barantton

Als Beispiel für die Traditionsbildungen „Ton“ und „Kontrafaktur“ diene eine Verkettung von Liedern im sogenannten “Barantton” oder „Paratton“, die im 14. und 15. Jahrhundert nachweisbar ist.[25] Mit „Ton“ ist hier die in Minnesang und Spruchsang gängige Bezeichnung für ein textliches Formschema gemeint, das einer bestimmten Melodie entspricht.[26] Dichter und Sänger hatten solche Töne im Gedächtnis und konnten daraus neue Lieder formen, indem sie neue Worte dazu erfanden. Dieser Vorgang, auch als „Kontrafaktur“ bekannt (» B. SL Kontrafaktur), war eine wichtige Form der Traditions- und Repertoirebildung des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Liedes, die später weniger geübt wurde. Ein Ton setzt der Neuerfindung weniger enge Schranken als die Übersetzung, bei der auch der Wortsinn erhalten bleiben muss. Und es gab bereits im 15. Jahrhundert verschiedene Fälle, in denen der Bearbeiter nicht nur neue Worte erfand, die zum Reimschema des Tons passten, sondern auch die Tonhöhen der Melodie veränderte: Hier stimmte das neue Lied mit dem alten nur noch in Reimschema und vielleicht Rhythmus überein.

Der Ton als festes Formschema war eine konkrete Vorgabe, an der sich die Kunstfertigkeit und Originalität des nachahmenden Dichters messen konnte. Diese Prozedur regte zum Vergleich, zur Konkurrenz zwischen Autoren an. Manche Töne wurden, unabhängig von den über sie gestalteten Liedern, bestimmten Dichtern zugeschrieben. So ging der hier zu betrachtende „Barantton“ unter dem Namen eines Peter von Sachs (oder von Sachsen), dem nur ein einziges Lied, das in diesem Ton steht, zugeschrieben ist: das Marienpreislied Maria gnuchtig zuchtig.[27]

Wir wissen wenig über die Traditionsbildung durch Ableitung und Nachahmung bei Liedern dieser Zeit, doch zum Barantton des Peter von Sachs teilt uns eine Quelle des späteren 15. Jahrhunderts, die Kolmarer Liederhandschrift (» D-Mbs Cgm 4997, fol. 38v), etwas recht Eindeutiges mit:

„Als her peter von sahsen dem münch von salczburg dyß vorgeschriben par schicket, da schicket er yme dyß nachgende latynysch par her wyder umb in dem selben tone“.[28]

(Als Herr Peter von Sachsen das vorige Gedicht („Bar“) dem Mönch von Salzburg gesandt hatte, da sandte ihm dieser das nachfolgende lateinische Gedicht zurück, in demselben Ton.)

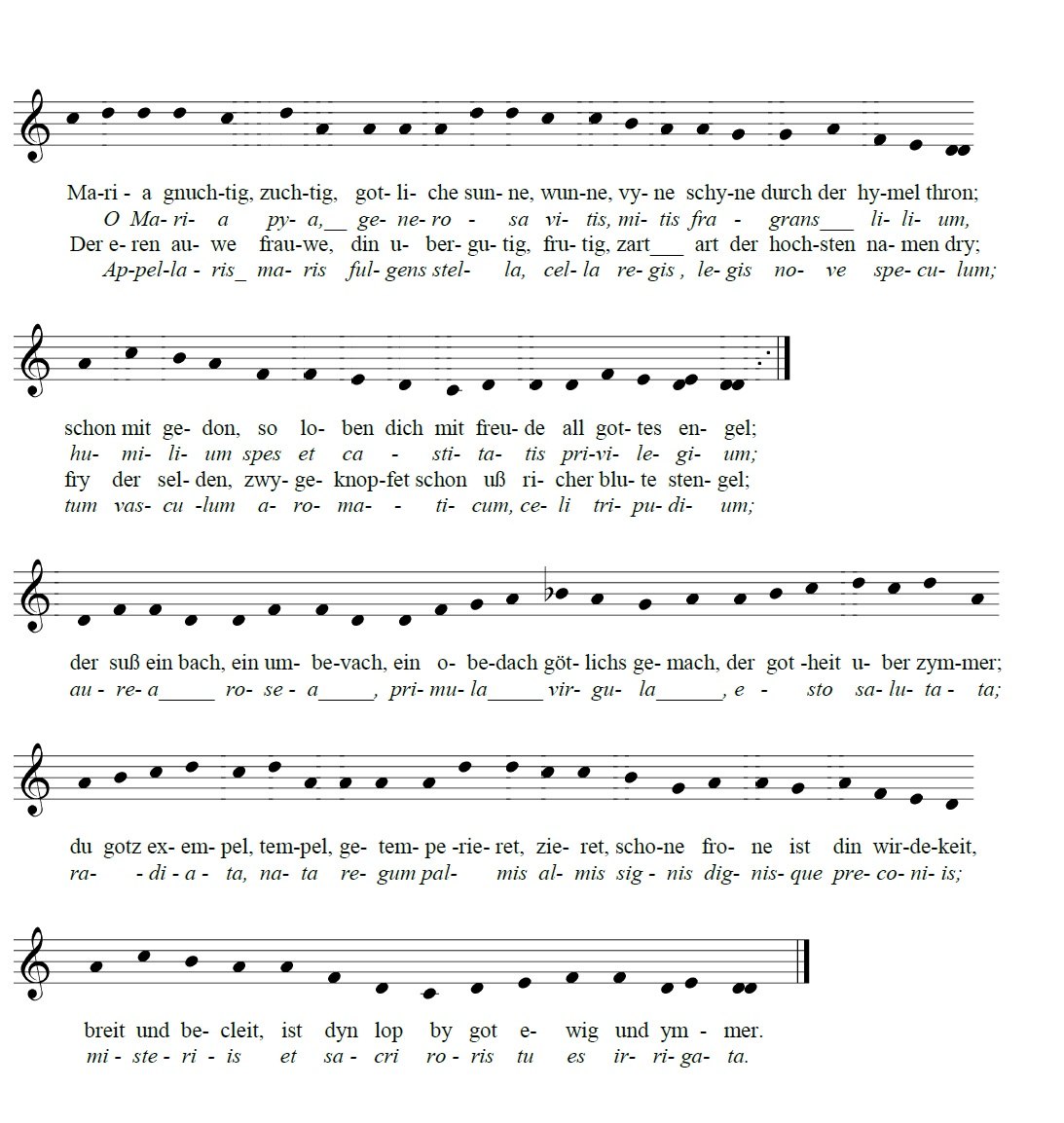

Die Kolmarer Handschrift überliefert also nicht nur das Lied Maria gnuchtig zuchtig des Peter von Sachs, sondern auch ein lateinisches Marienlied über denselben Ton – obwohl nicht Übersetzung –, die sie dem Mönch von Salzburg zuschreibt: O Maria pya (» Hörbsp. ♫ O Maria pya).[29] Die Handschrift bezeugt einen persönlichen Austausch zwischen zwei Dichtern und lässt vermuten, dass man sich bei der Komposition nach Tönen an Regeln hielt und sich gegenseitig beobachtete (selbst wenn wir hier einen Ausnahmefall vor uns hätten). Dies erinnert schon an die Meistersingerpraxis.[30] Zu Peter von Sachs, einem Zeitgenossen des Mönchs, ist nichts weiter bekannt, außer dass er vielleicht einer Familie Sachs angehörte, die Güter bei Mühldorf am Inn (Bayern) besaß – wenn mit dem Herkunftsnamen nicht doch das Land Sachsen gemeint sein sollte.[31]

Es stimmt also die Versstruktur beider Lieder überein, und sie werden auf dieselbe Melodie gesungen. Zwar hat der lateinische Text ein paar Silben weniger, dies kann aber durch fehlende Auftakte und Melismen ausgeglichen werden.

Die textliche Form ist eine Kanzonenstrophe mit „Reprisenbar“:[32] Nach dem paarigen Stollen (Zeilen 1–2) folgt ein anders gestalteter „Steg“ (Zeile 3) aus kürzeren Einheiten; dann führt eine Überleitung zurück zu Melodie und Versform des Stollens (Zeile 4), der aber variiert ist und mit einer längeren Coda (Zeile 5) ausklingt. Was an diesem Ton besonders auffällt, sind die zahlreichen Reime (Schlagreime) in kurzen Abständen. Diese verknüpfen oft gleichartige Wörter, vorwiegend Adjektive, was der rhetorischen Figur der Aufzählung, enumeratio, entspricht. Im Kontext des Lobliedes auf Maria verfällt der demütige Dichter angesichts der Perfektion der Angesprochenen gleichsam in repetierendes Stammeln. Die Reime, die oft voller sind als notwendig (aurea rosula primula virgula: vier gleich strukturierte Wörter), verknüpfen manchmal auch syntaktisch getrennte Satzglieder, etwa über ein Komma hinweg (fragrans lilium, humilium spes). Die erhabene Sprachform bedingt ferner auch die Konstruktion in sehr langen Sätzen.

[25] Röll 1976; Kornrumpf 1979. Röll 1976, 121–141, erläutert den Begriff „Barantton“ oder „parat-rey“ (d. h. „Parat“-Tanzweise) als einen Kunstausdruck des frühen Meistersangs, der wahrscheinlich mit den Begriffen „Kunststück“ und „Fertigkeit“ zusammenhängt.

[26] Vgl. die grundlegende Studie: Brunner 2013.

[27] Edition zusammen mit den anderen Vertretern dieses Tons in Brunner/Hartmann 2010, 307–311.

[28] Zitiert nach Wachinger 1989, 120.

[29] Spechtler 1972, Lied G 9. Edition beider Gedichte mit derselben Melodie: Waechter/Spechtler 2004, 75–78. Das Lied ist nicht in den sogenannten Corpushandschriften des Mönchs von Salzburg erhalten; zu diesen vgl. Wachinger 1989, 77–117.

[30] Wachinger 1989, 128, ordnet in der Tat O Maria pya den “Meisterliedern” des Mönchs zu.

[31] Röll 1976; Kornrumpf 1979, 19.

[32] Jedes der beiden Lieder hat drei Strophen, von denen hier nur die erste mitgeteilt ist. Edition der vollständigen Texte bei Röll 1976, 30–35 bzw. 55 f.

[1] Dante Alighieri betont in De vulgari eloquentia (ca. 1305), dass die Kanzone als Gedicht allein wertvoll sei, ob sie nun mit Melodie vorgetragen werde oder nicht. Er versichert, kein Instrumentalist könne seine Melodie eine Kanzone, d. h. ein Lied, nennen, außer wenn sie einem Gedicht „vermählt“ sei (nupta est). (Alighieri 1946, 94 f.) Vgl. auch Strohm 2011, 380.

[2] Eustache Deschamps (1392) bezeugt den mündlichen, aber textlosen Vortrag einer Melodie (Haug 2004, 63). Zu textloser Niederschrift vgl. auch » B. SL Kontrafaktur.

[3] Hier sei “Lied” im engeren Sinn verstanden, z. B. im 14. Jahrhundert als lyrischer Gesang mit Refrain, im Gegensatz zu refrainlosem und eher didaktischem „Spruchsang“ oder „Meistersang“ (vgl. Brunner/Hartmann 2010) und unstrophigen Formen wie Leich und Sequenz. Zu Rufen und Leisen vgl. » B. Geistliches Lied.

[4] Manche Gattungs- und Repertoiregrenzen sind freilich erst von der modernen Forschung gezogen worden, wie z. B. zwischen „Lied“ und „Chanson“: vgl. Kirnbauer 2011.

[5] Neue Ansätze bietet Lewon 2016.

[8] Zur eigenständigen Mehrstimmigkeit vgl. Welker 1984/1985, Welker 1990.

[9] Schwindt 2004 stellt die Abhängigkeit der deutschen Liederdichter von der westeuropäischen Kultur der formes fixes dar.

[10] Vgl. auch [Lewon, Marc:] Musikleben-Supplement: News and by-products from the research project “Musical Life of the late Middle Ages in the Austrian Region (1340–1520)”, URL: http://musikleben.wordpress.com/ [02.05.2016]. Der Nachweis, seit wann sich diese Niederschriften in Österreich befanden und ob sie hier musikalisch verwendet wurden, ist oft schwierig.

[13] Grundlegend Bärnthaler 1983, mit Tabelle der Übersetzungen auf S. 309–312. Ich ordne G 19, Maidleich pluem, eher den Kontrafakten zu.

[15] Wachinger 1989, Anhang III, 159–197, Lieder in Tönen des Mönchs von Salzburg. Zu Einzelheiten vgl. auch März 1999, Kommentare S. 367–505.

[16] Tabellen bei Bärnthaler 1983, 312 ff.

[17] Wachinger 1989, Anhang II, 145–158, behandelt zwei späte Übertragungen der Sequenz Ave praeclara im Kontext der Mönch-Rezeption.

[18] Bärnthaler 1983, 266–274. Zu diesen Übersetzungen und ihrer Quellenüberlieferung vgl. auch Straub 1996/1997.

[19] Bärnthaler 1983, 272. Gegensätzliche Auffassungen von der sprachlichen Rolle des Übersetzens aus dem Lateinischen im Wien des 15. Jahrhunderts beschreibt Bärnthaler auf S. 26 ff.

[20] Janota 1968, 84–90.

[21] Die Zuschreibung der zweiten Übersetzung an Oswald geht aus dem Inhaltsverzeichnis von D-Mbs Cgm 715, fol. 3r , hervor: “Ein ander mundi renovacio des Wolckenstainer“ (» Abb. Register geistlicher Lieder).

[22] Wachinger 1979, 358–361.

[23] Noten und Text für G 28 und Kl 129 nach D-Mbs Cgm 1115, fol. 31r–32v, sowie Waechter/Spechtler 2004, 137 f. (für Latein und G 28); Laufenbergs Text nach Wackernagel 1867, 437.

[24] Göllner 1993, 127.

[25] Röll 1976; Kornrumpf 1979. Röll 1976, 121–141, erläutert den Begriff „Barantton“ oder „parat-rey“ (d. h. „Parat“-Tanzweise) als einen Kunstausdruck des frühen Meistersangs, der wahrscheinlich mit den Begriffen „Kunststück“ und „Fertigkeit“ zusammenhängt.

[26] Vgl. die grundlegende Studie: Brunner 2013.

[27] Edition zusammen mit den anderen Vertretern dieses Tons in Brunner/Hartmann 2010, 307–311.

[28] Zitiert nach Wachinger 1989, 120.

[29] Spechtler 1972, Lied G 9. Edition beider Gedichte mit derselben Melodie: Waechter/Spechtler 2004, 75–78. Das Lied ist nicht in den sogenannten Corpushandschriften des Mönchs von Salzburg erhalten; zu diesen vgl. Wachinger 1989, 77–117.

[30] Wachinger 1989, 128, ordnet in der Tat O Maria pya den “Meisterliedern” des Mönchs zu.

[31] Röll 1976; Kornrumpf 1979, 19.

[32] Jedes der beiden Lieder hat drei Strophen, von denen hier nur die erste mitgeteilt ist. Edition der vollständigen Texte bei Röll 1976, 30–35 bzw. 55 f.

[33] Vorhanden in der Oswald-Handschrift A (ca. 1425); in Handschrift B (ca. 1432) in Melodie und Rhythmus umgearbeitet. Edition beider Fassungen in Schönmetzler 1979, 115 f., 309 f., 357. Beschreibung in Röll 1976, 87–101.

[35] Kornrumpf 1979, 16 ff. Textedition von Digna laude, gaude in Dreves 1886, 59 f. (Nr. 18). Es stellt sich die Frage, warum nicht auch das Marienlied O Maria pya des Mönchs als „Cantio“ bezeichnet werden sollte, wenn nach Kornrumpf Digna laude, gaude so zu bezeichnen ist (» A. Weihnachtsgesänge zu frühesten Anwendungen des Gattungsnamens).

[36] Edition mehrerer Varianten in Brunner/Hartmann 2010, 307–311.

[37] Röll 1976, 63–85, mit wertvollen Analysen. Die Verallgemeinerung, dass „deutsche Nachbildungen lateinischer Lieder wohl die Regel sind und das Umgekehrte die Ausnahme darstellt“ (S. 64), ist freilich überzogen.

[38] Röll 1976, 63–69, wo die Sterzinger Handschrift noch als verschollen gilt. Zu den bei Laufenberg überlieferten Texten siehe Wackernagel 1867, 566 f.

[39] Brunner/Hartmann 2010, 307–311.

[40] Die hier angebotenen Übersetzungsversuche respektieren den genauen Wortlaut der Sterzinger Handschrift; emendiert wurde nur morem redit, cedit ros zu morem cedit, redit ros. Andere Übersetzungsversuche beruhen auf emendierten Textfassungen unter Heranziehung mehrerer Quellen.

[41] Der Terzschritt g–h–g darf schon wegen seiner Entsprechung zu c–e-–c nicht zur kleinen Terz g–b–g vermindert werden; freilich ist an wenigen anderen Stellen fa (b) denkbar.

[42] Die Sonderstellung der Sterzinger Melodiefassung wurde in der früheren Literatur kaum beachtet, da keine zuverlässigen Transkriptionen zur Verfügung standen.

[43] Eine moderne Übertragung mit längeren und kürzeren Notenwerten, allerdings z. T. an den falschen Stellen und melodisch unrichtig, versuchen Moser/Müller-Blattau 1968, 276 f.

[44] In der Handschrift kommen die hohlen Formen insgesamt nur in vier Liedern vor. Zur Erklärung vgl. auch Röll 1976, 166 mit Anm., doch sollte zwischen der allgemeinen „weißen Notation“, die sich in der Region erst gegen 1435 durchsetzte und hier noch nicht wirklich vorliegt, und der zu Mensurzwecken ausgehöhlten Notenform deutlicher unterschieden werden.

[45] Die von böhmischer Notation beeinflussten Sterzinger Schreiber verwenden Longa-Hälse insgesamt sehr selten, wohl aus entsprechenden Gründen. Ausnahmsweise kommen nach unten gezogene Longa-Hälse für verlängerte Schlussnoten vor.

[47] Dronke 1968, 416.

[48] Kornrumpf 1989, Sp. 453.

[49] Dronke 1968, 415; dass der deutsche Text nicht als Lied alleinstehen könne, leuchtet mir nicht ein.

[50] Bernt 1983, 840 f.; vgl. auch » B. SL Kontrafaktur.